~サケ・マスという言葉の歴史と多様性~(H27.8)

道総研さけます・内水面水産試験 内藤 一明

サケ・マスと聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか? 北海道の秋サケ、回転ずしのトラウトサーモン、海外でのサーモンフィッシングなど、人によってそのイメージは異なると思います。

サケ・マスと聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか? 北海道の秋サケ、回転ずしのトラウトサーモン、海外でのサーモンフィッシングなど、人によってそのイメージは異なると思います。

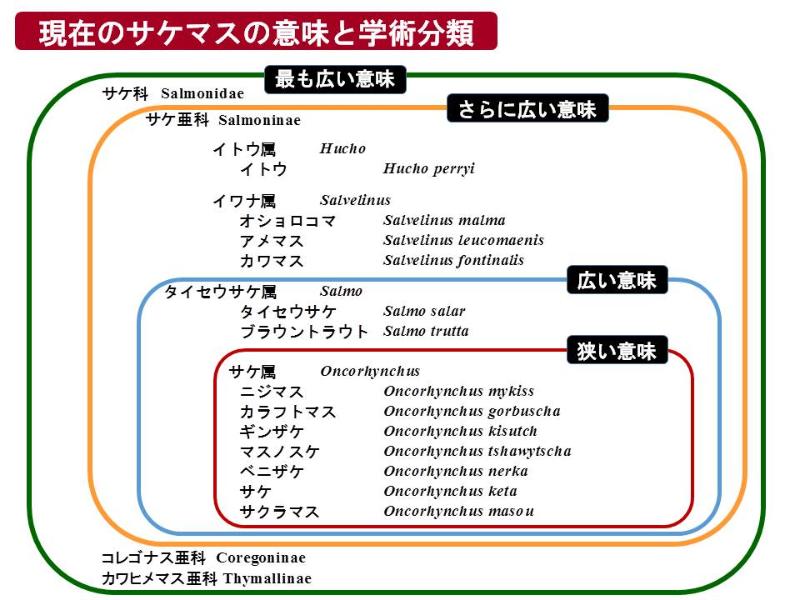

一方、明治時代に入るとサケ・マスという言葉の意味は大きく変化していきます。 まず、北海道の開拓によって、より多くの種類が知られるようになったことがあります。前述したように、本州以南ではサケ・マスは2種しか分布していないのに対し、北海道ではこれに加えてカラフトマス(学名Oncorhynchus gorbuscha)、ベニザケ(ヒメマス:学名Oncorhynchus nerka)、マスノスケ(学名Oncorhynchus tshawytscha)、ギンザケ(学名Oncorhynchus kisutch)が分布しており、これら6種すべてがサケ・マスとして取り扱われるようになりました。 第二次大戦後、この状況はさらに変化しました。外来種の移入や輸入水産物の増加により、本来日本に分布していないブラウントラウト(Salmo trutta)、タイセイヨウサケ(Salmo salar)が一般に知られるようになり、サケ・マスという言葉は、これらを含めて使用されるようになります。 現在、サケ・マスという言葉はさらに多様な意味で使われていますが、最も広い意味では「サケ科魚類すべての総称」であり、最も狭い意味では「サケ科サケ属の魚の総称」として使用されています。

一方、明治時代に入るとサケ・マスという言葉の意味は大きく変化していきます。 まず、北海道の開拓によって、より多くの種類が知られるようになったことがあります。前述したように、本州以南ではサケ・マスは2種しか分布していないのに対し、北海道ではこれに加えてカラフトマス(学名Oncorhynchus gorbuscha)、ベニザケ(ヒメマス:学名Oncorhynchus nerka)、マスノスケ(学名Oncorhynchus tshawytscha)、ギンザケ(学名Oncorhynchus kisutch)が分布しており、これら6種すべてがサケ・マスとして取り扱われるようになりました。 第二次大戦後、この状況はさらに変化しました。外来種の移入や輸入水産物の増加により、本来日本に分布していないブラウントラウト(Salmo trutta)、タイセイヨウサケ(Salmo salar)が一般に知られるようになり、サケ・マスという言葉は、これらを含めて使用されるようになります。 現在、サケ・マスという言葉はさらに多様な意味で使われていますが、最も広い意味では「サケ科魚類すべての総称」であり、最も狭い意味では「サケ科サケ属の魚の総称」として使用されています。

グローバル化された今日、北海道民にとっても、養殖物を中心にとした海外産のサケ・マスが身近な存在となっているかもしれません。 しかし、先に述べたとおり6種の「サケ科サケ属の魚」が分布し利用できる北海道は、本州以南の日本、あるいは他国と比べても非常に恵まれています。実際に北海道のサケ・マス=「サケ科サケ属の魚」は明治期以前からアイヌの人たちによって有効利用されてきました。本道の各地域にある恵まれたサケ・マス資源を見直し、持続的に利用していくことは、食文化としてのサケ・マスを後世に伝えていく上で重要ではないかと考えます。

グローバル化された今日、北海道民にとっても、養殖物を中心にとした海外産のサケ・マスが身近な存在となっているかもしれません。 しかし、先に述べたとおり6種の「サケ科サケ属の魚」が分布し利用できる北海道は、本州以南の日本、あるいは他国と比べても非常に恵まれています。実際に北海道のサケ・マス=「サケ科サケ属の魚」は明治期以前からアイヌの人たちによって有効利用されてきました。本道の各地域にある恵まれたサケ・マス資源を見直し、持続的に利用していくことは、食文化としてのサケ・マスを後世に伝えていく上で重要ではないかと考えます。