支笏湖

Lake Shikotsu

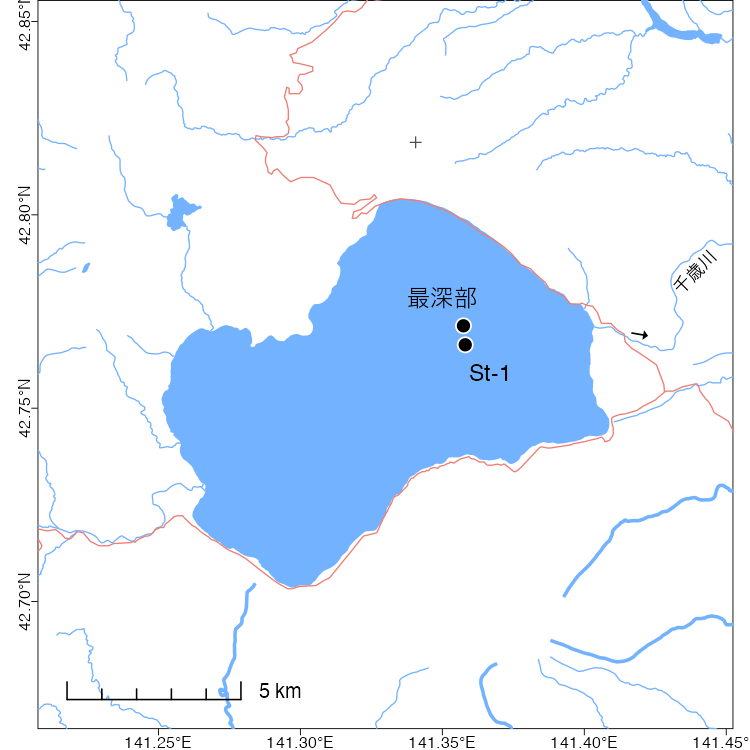

| 所在地 (Location) | 千歳市 (Chitose City) |

| 成因 (Origin) | カルデラ湖 (caldera lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 248 m |

| 湖面積 (Surface area) | 78.48 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 360.1 m |

| 容積 (Volume) | 20900000 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 222.20 km2 |

湖の北側から南方向を撮影。写真右側には恵庭岳、写真奥には風不死岳と樽前山が見える。(2023年9月21日撮影)

支笏湖(シコツコ)は、千歳市西端にあって、支笏カルデラ形成後噴出した北側の恵庭(エニワ)岳と南側の不風死(フップシ)岳および樽前(タルマエ)山の火山噴出により形成された、マユ形のカルデラ湖である。

「シコツ」の語源は、元来石狩川支流の千歳川の名で、今の千歳市街地もシコツと呼ばれていた。千歳川が大きな谷のように流れていたことから、「シ・コツ(大・窪地) 」と呼ばれたと言われている。その「シコツ」の上流にある湖なので、シュツ・トー(シコツの・湖)と呼ばれたと言われている。ちなみに、「千歳」の由来は、「シコツ」は「死骨」に通じ、縁起が悪いとして、現在の千歳市付近は、鶴がよく来ていたことから、「千歳」と名付けられたと言われている。

支笏湖は、湖面標高248 m、最大水深 360.1 m、湖面積78.48 km2、集水域面積222.20 km2の淡水湖である。

湖の容積は道内最大であり、全国でも田沢湖に次いで第2位である。

支笏湖は、特に最大水深が深いだけで無く、平均水深も深い。支笏湖は湖岸から急激に深くなり、底部は広く平らに近い形状をしているためである。

主な流入河川は、美笛川とオコタンペ川などであり、流出水は東側から千歳川となって流出する。

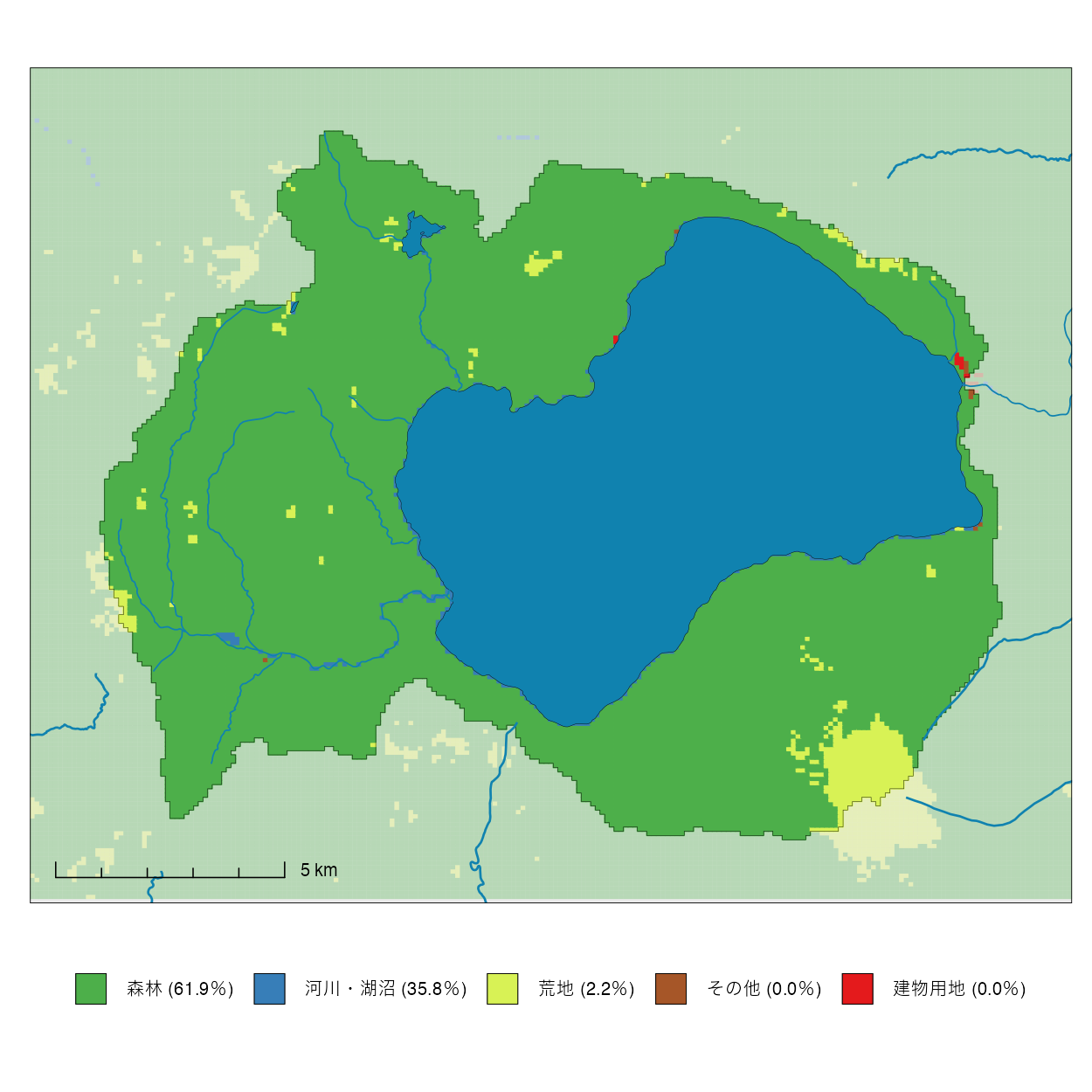

集水域の土地利用は、ほとんどが山地などの自然地であり、保全されている。支笏湖は、北海道の玄関である新千歳空港や、札幌市に近く、年間多くの観光客が訪れる。また、支笏湖のヒメマスは有名であり、チップと称されている。

支笏湖は、類型指定湖沼であり、環境基準は、湖沼の AA およびⅠ類型(リンのみ)が指定されている。

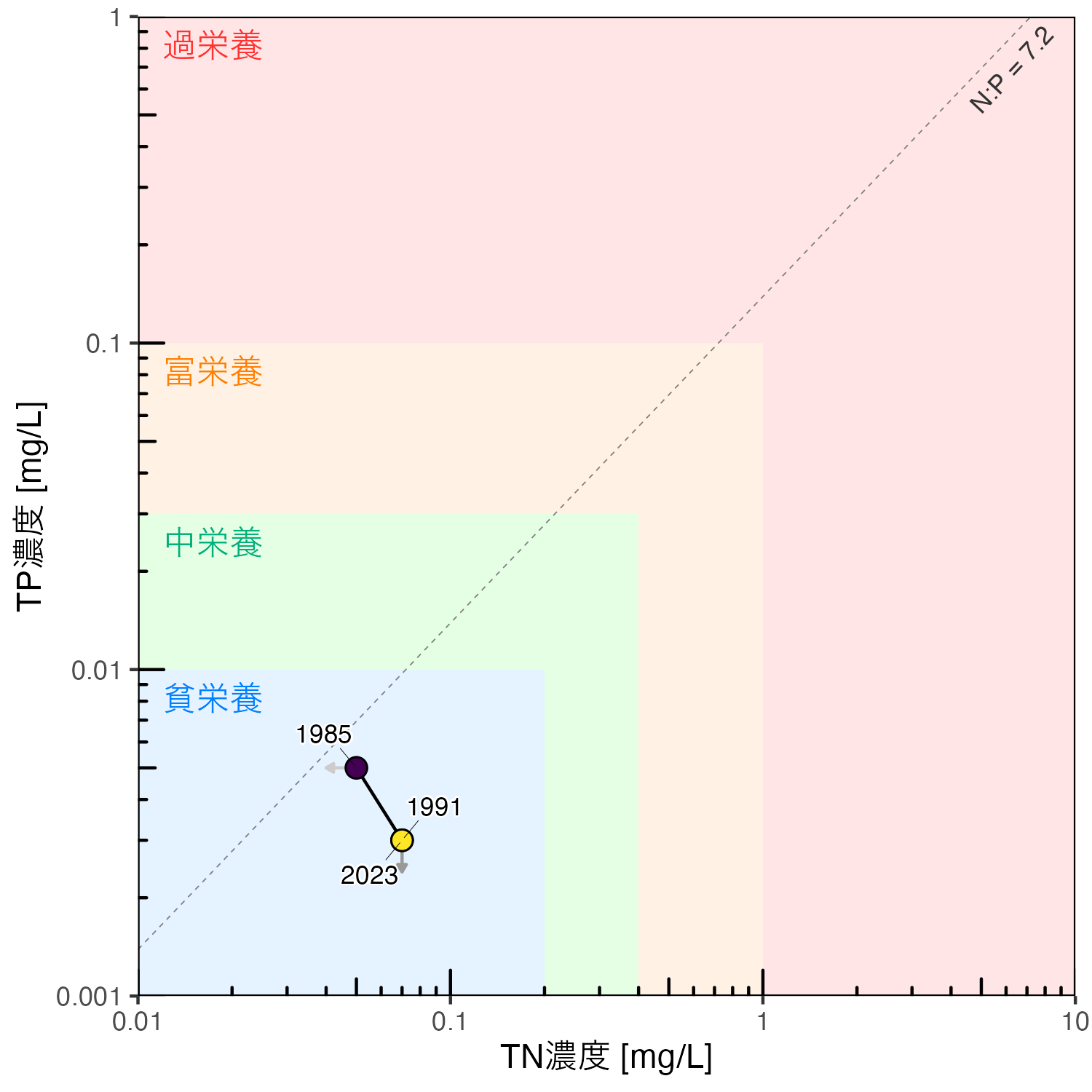

支笏湖の栄養塩濃度のレベルは低く、貧栄養湖の濃度レベルである。CODとTPに環境基準が定められており、基準値は、CODは1 mg/L以下、TP は0.005 mg/L以下であり、両者ともに達成されている。なお、温泉街には、1983年から公共下水道が整備されている。

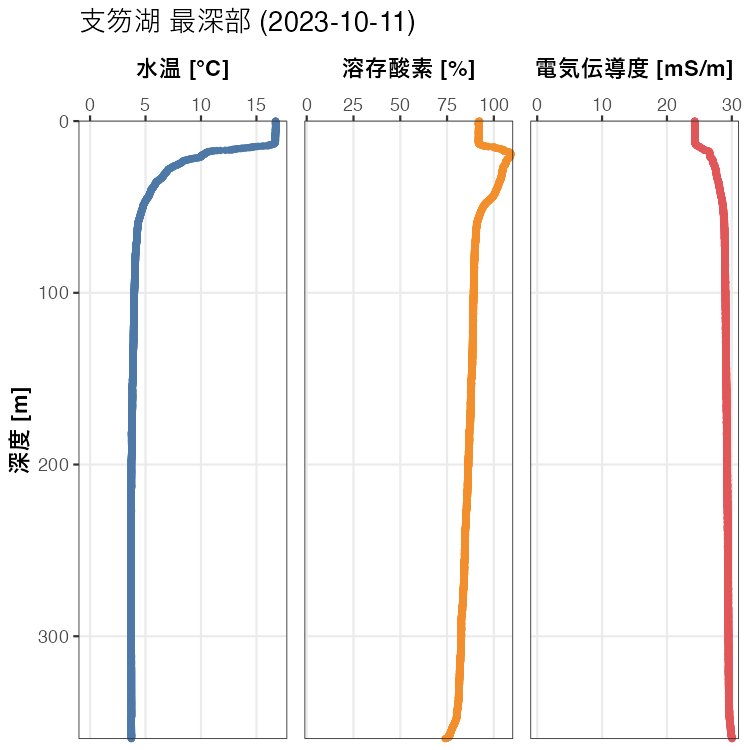

2023年10月の水質鉛直プロファイルでは、水深15〜20 m付近に水温躍層があり、躍層直下で溶存酸素が過飽和となっていた。水温躍層の下部に植物プランクトンが多い層があり、光合成が活発だったものと思われる。

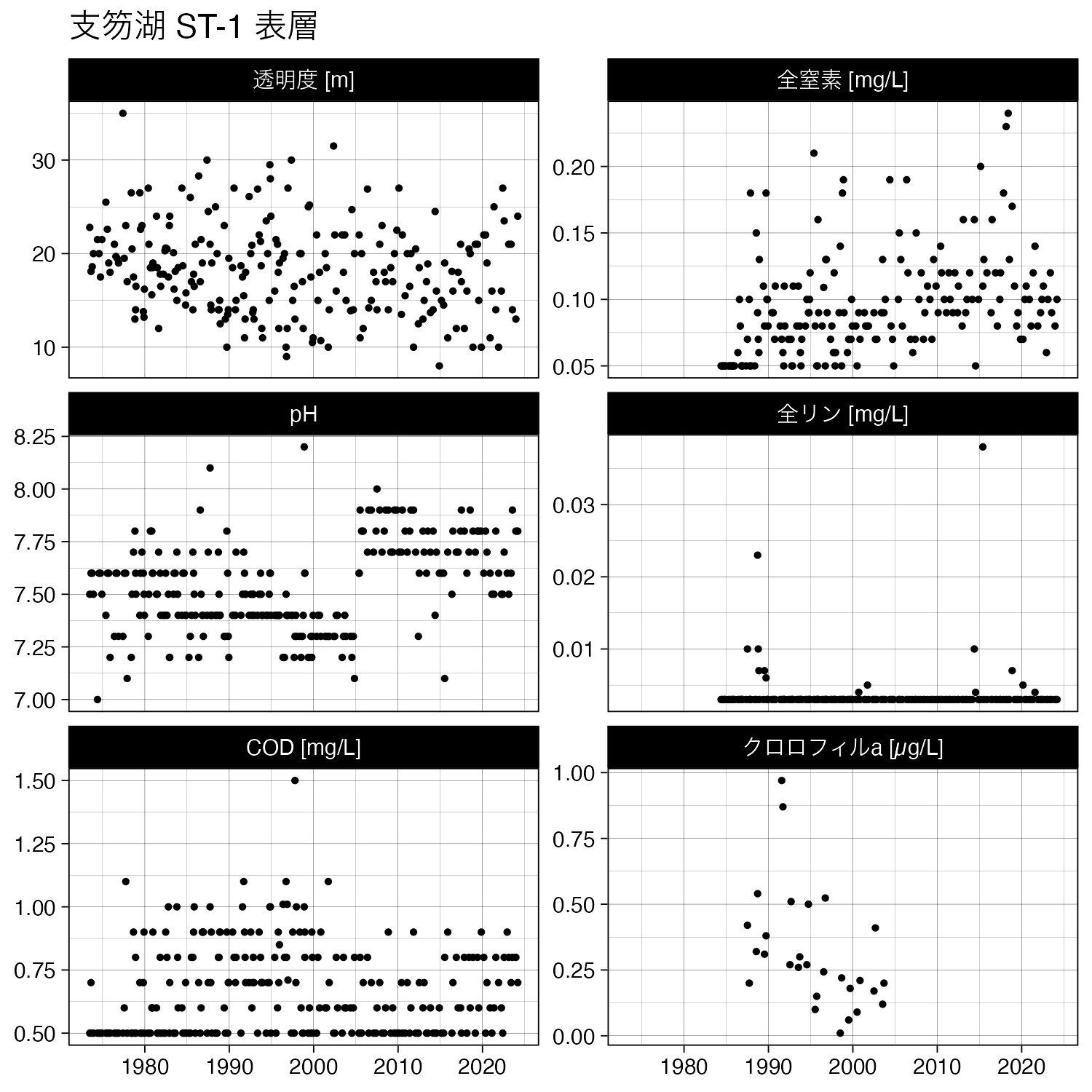

経年的な水質の傾向としても、大きな変化はみられておらず、貧栄養湖の環境を維持した状態である。透明度は10~30 mと幅広い変動こそ示すが、深くまでよく見える。 また、季節的な変動として、秋にChl-a濃度が上昇し、透明度が低下するといった現象が見られる [1]。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979-09-27 | St-1 | 18.0 | 7.5 | 9.8 | 0.22 | |||||||

| 1985-07-08 | St-1 | 17.0 | 7.4 | 17.0 | 9.4 | 0.8 | <0.05 | 0.005 | 0.11 | |||

| 1991-07-29 | St-1 | 17.5 | 7.5 | 15.6 | 8.4 | 1.0 | 0.07 | <0.003 | ||||

| 2023-10-11 | 最深部 | 359.7 | 9.1 | 7.5 | 15.2 | 0.730 | 8.9 | 0.8 | 0.07 | 0.003 | 0.60 |

[1] 今田和史, 2000, 支笏湖の水質環境と漁業の変遷, 国立環境研究所研究報告 NO.153, 湖沼環境の変遷と保全に向けた展望, p.70-82

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido