オタドマリ沼

Lake Otadomari

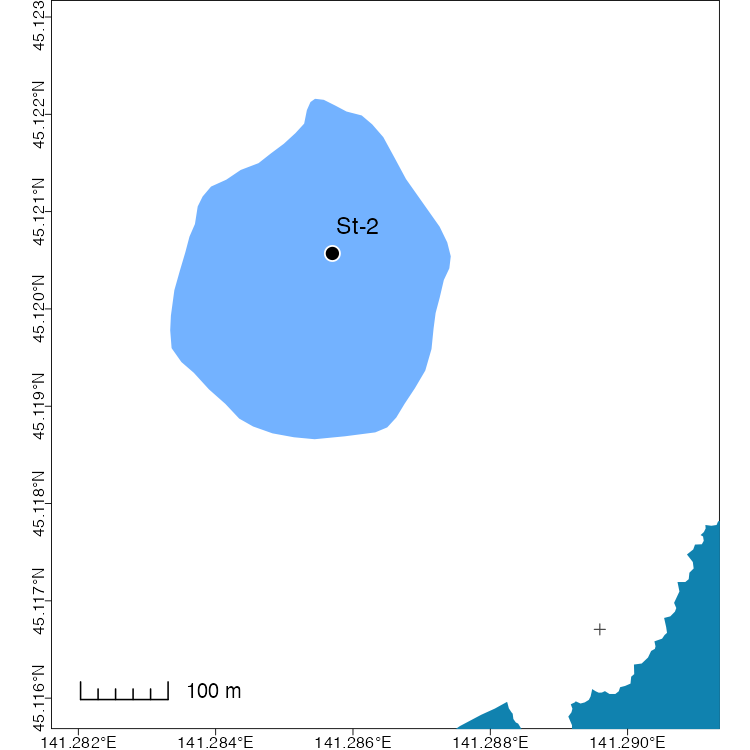

| 所在地 (Location) | 利尻富士町 (Rishirifuji Town) |

| 成因 (Origin) | 海跡湖 (lagoon lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 2.3 m |

| 湖面積 (Surface area) | 0.09 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 3.5 m |

| 容積 (Volume) | 91.18 ×103 m3 |

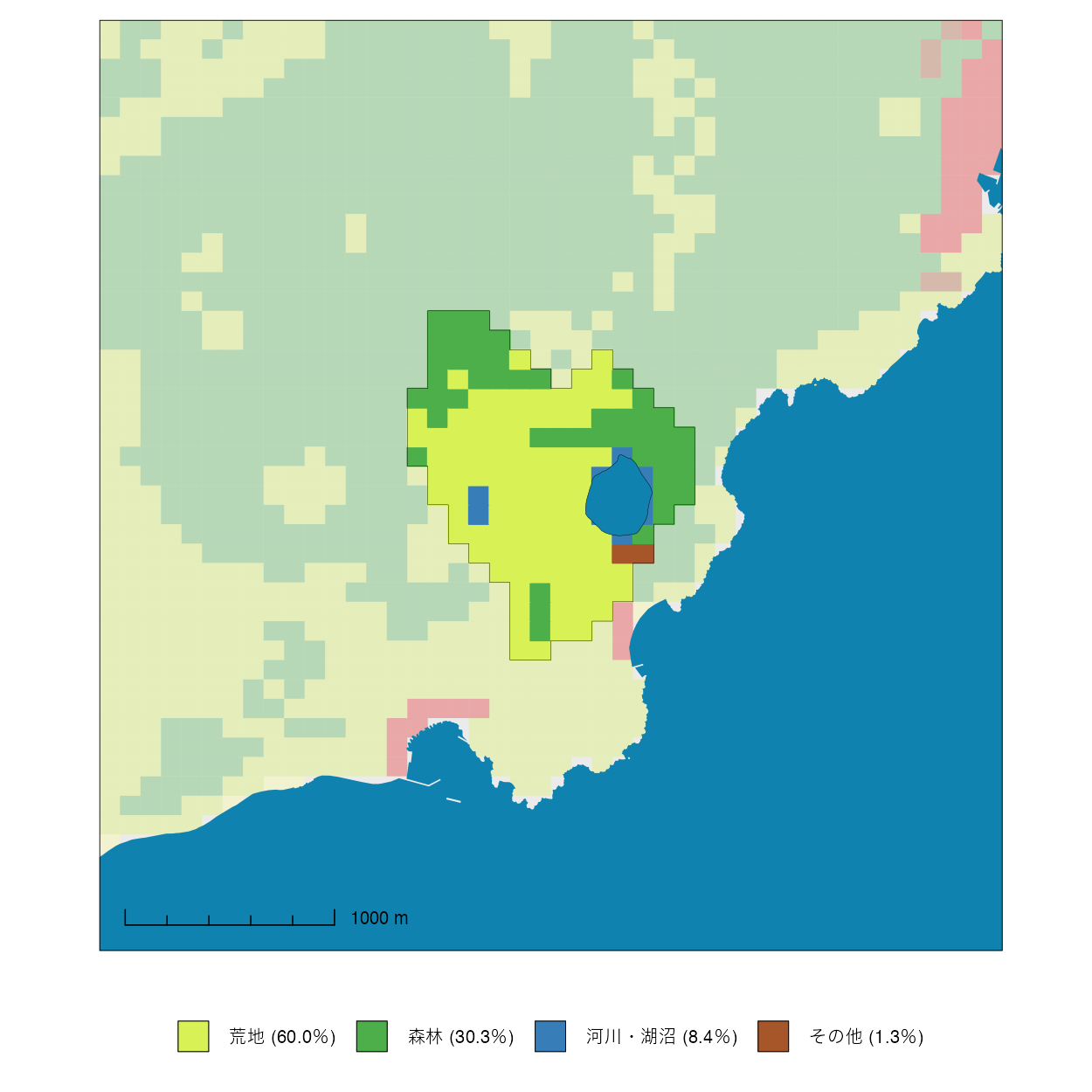

| 集水域面積 (Watershed area) | 1.41 km2 |

沼の南東から北西方向を撮影。沼の周囲には遊歩道が整備されている。中央の山は利尻山。(2023年5月23日撮影)

オタドマリ沼は、利尻島南部、沼浦の海岸線近くに位置している。この沼は、利尻山噴火の際、爆裂火口に水が溜まった溜水湖という解釈と[1] 、土地の変動でできた海跡湖という解釈がある。(ここでは、海跡湖とする。)

「オタドマリ」とは、アイヌ語で「砂のある入江」の意味で、このあたり一帯をそう呼んでいる。

オタドマリ沼は、湖面標高2.3 m、最大水深3.5 m、湖面積0.09 km2、集水域面積1.41 km2の浅い小さな淡水湖である。

流入河川や流出河川は見られないが、利尻山の地下水が湖水を維持しているものと考えられる。

集水域の土地利用は、ほとんどが山林や湿地帯などの自然地である。沼の周辺の湿原には、アカエゾマツの群落がみられるほか、モウセンゴケやツルコケモモなど多数見られ、原生花園となっている。

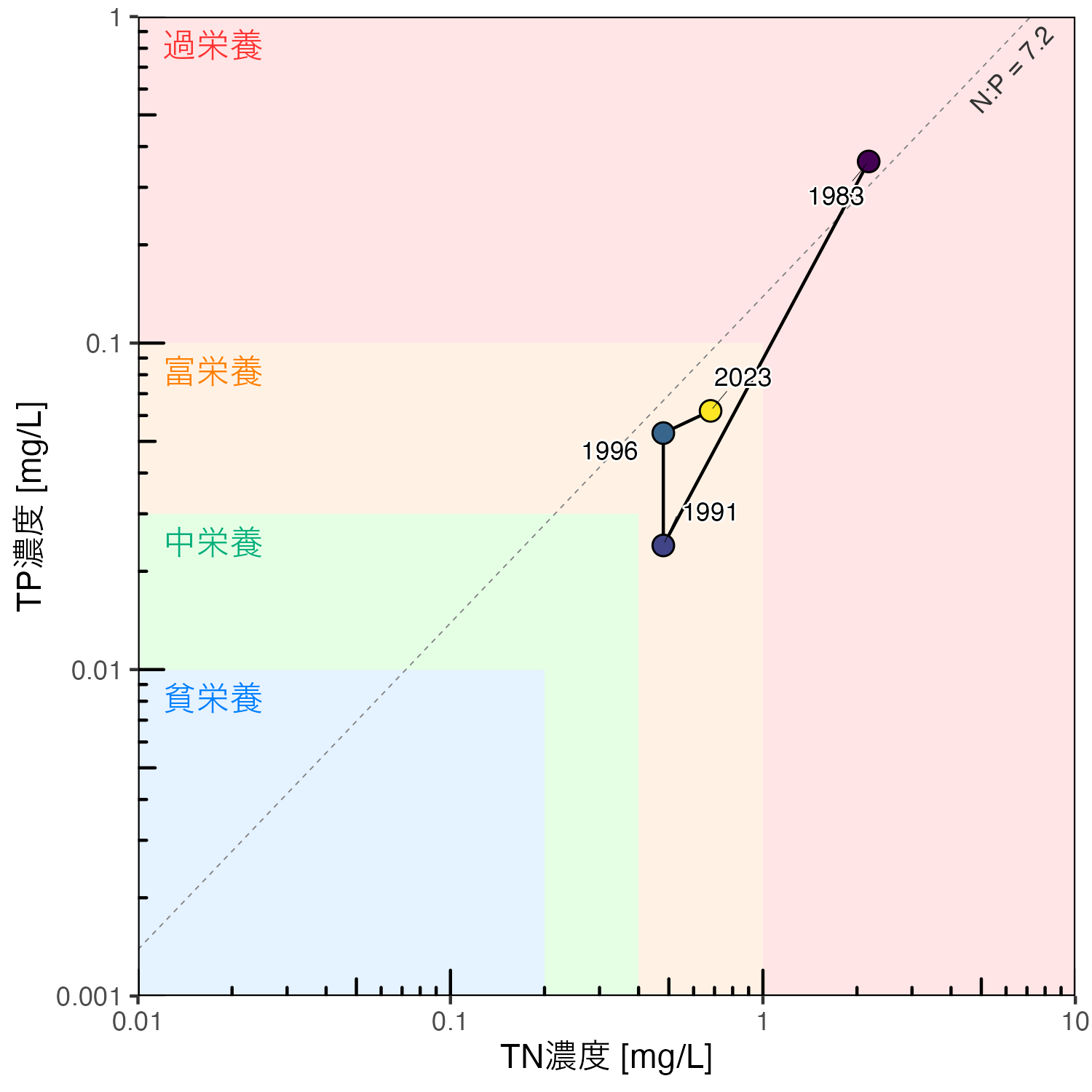

オタドマリ沼の水質的特徴は、pHが5以下と低く酸性であることである。そのため、アルカリ度はほとんどない。また、湖水は濃い赤から褐色を呈しており、周囲の環境やCOD濃度が高いことから、腐植物質の影響を強く受けている湖沼であると言える。

pHが低いことから、植物プランクトンが増殖しにくいと考えられるが、1983年7月27日には、Chl-a濃度として、150 µg/Lの高い値を示し、植物プランクトンの大増殖が確認された。この時の優占種は、Asterionella formosa(ホシガタケイソウ)であった。また、この時はTNやTPの濃度も非常に高かった。一方で、長期的に見ると1983年の状況は例外的で、オタドマリ沼ではChl-a濃度は10 µg/L未満のことが多く、2023年5月の調査では1.9 µg/Lだった。

TNおよびTP濃度は富栄養湖レベルの沼であると言える。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979-08-14 | St-2 | 0.3 | 5.0 | 6.8 | 4.2 | |||||||

| 1983-07-27 | St-2 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | 37.0 | 9.3 | 32.0 | 2.18 | 0.360 | 150 | ||

| 1985-08-29 | St-2 | 0.3 | 4.9 | 31.5 | 7.9 | 11 | ||||||

| 1991-05-29 | St-2 | 1.0 | 4.2 | 0.000 | 10.0 | 17.0 | 8.8 | 0.48 | 0.024 | 8.1 | ||

| 1996-06-18 | St-2 | 0.9 | >0.9 | 4.8 | 20.0 | 0.000 | 7.7 | 15.3 | 8.0 | 0.48 | 0.053 | 1.7 |

| 2023-05-23 | St-2 | 1.3 | 0.8 | 4.6 | 17.8 | 0.000 | 8.2 | 24.8 | 0.68 | 0.062 | 1.9 |

[1] 矢島睿, 1987. さいはての島の小沼 姫沼・オタドマリ沼・久種湖. 日本の湖沼と渓谷1 北海道Ⅰ 摩周・サロマ湖と日高の渓谷, 今西錦司・井上靖[監修]:156–161. ぎょうせい, 東京.

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido