利尻礼文・サロベツ・宗谷の湖沼

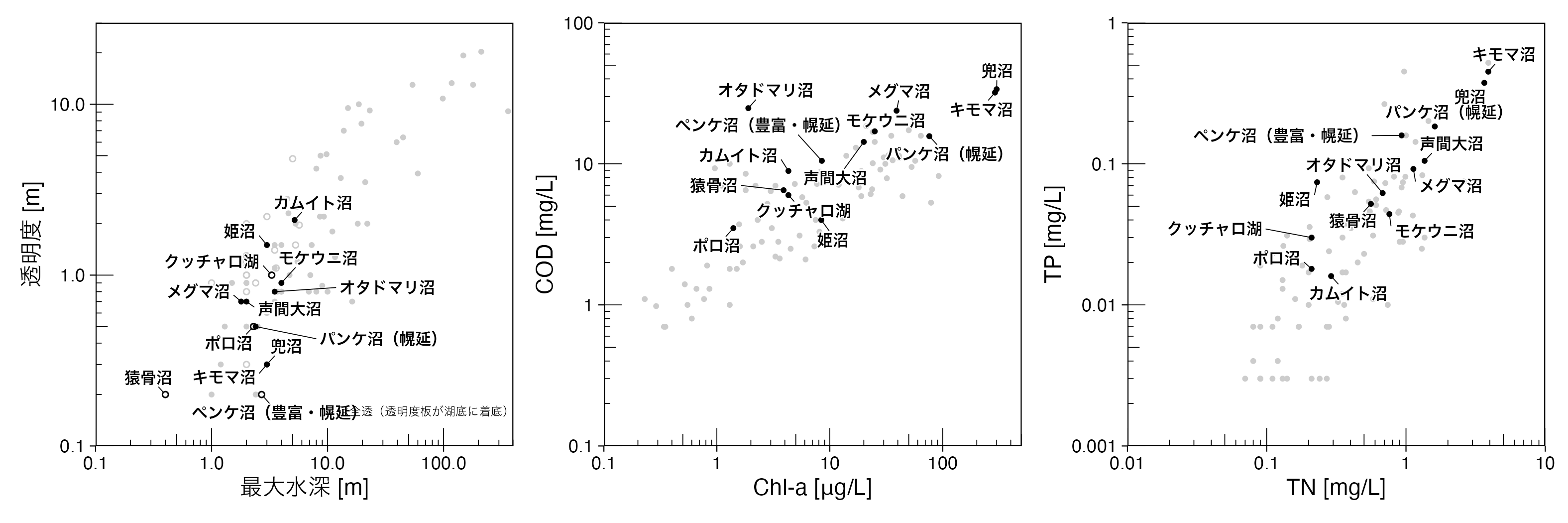

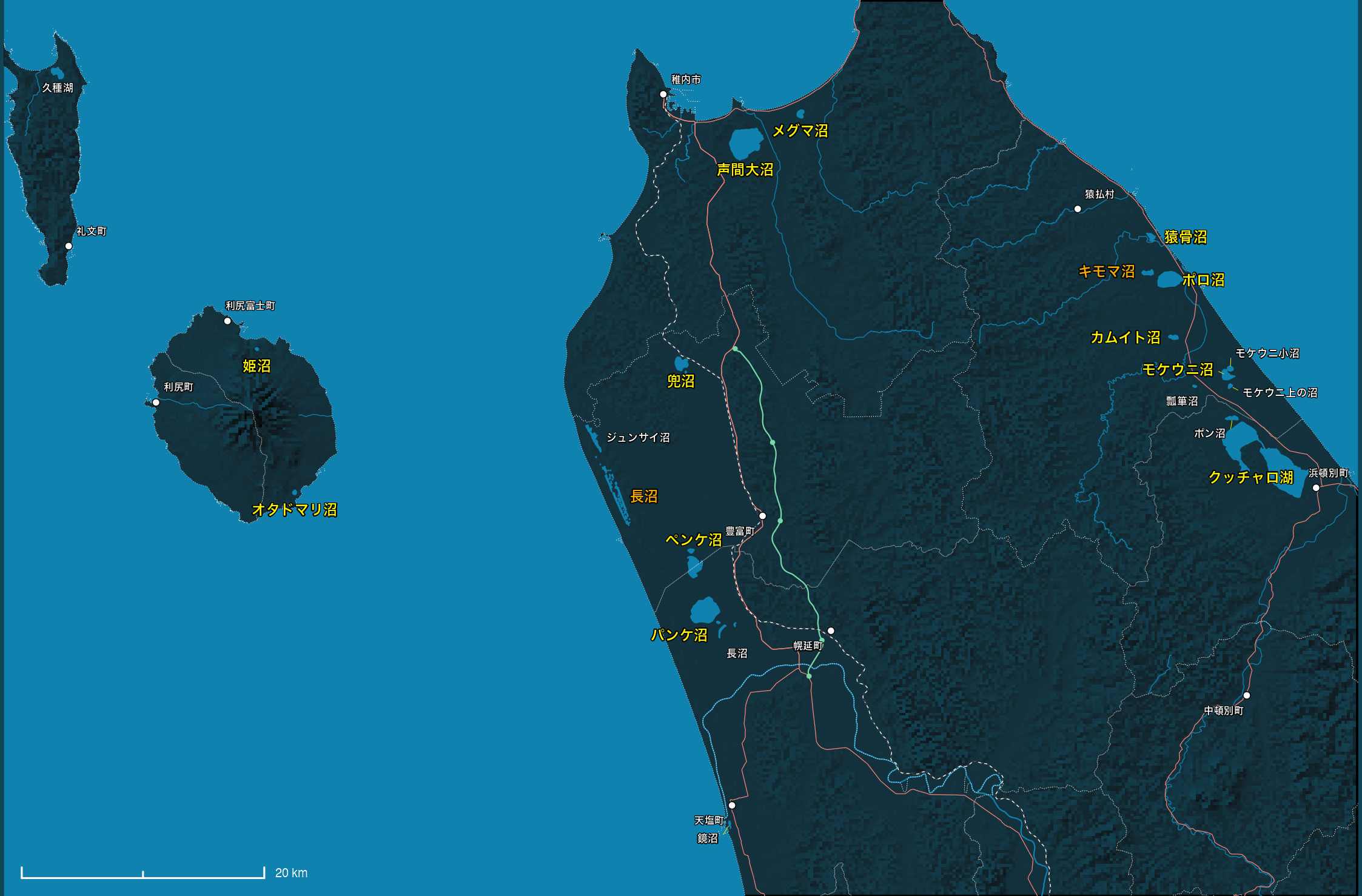

宗谷総合振興局と、留萌振興局の一部が含まれるこのエリアには、兜沼やペンケ、パンケ沼など多くの湖沼が広大なサロベツ原野に、また、北オホーツク海に面した宗谷岬から浜頓別にいたる海岸にはクッチャロ湖をはじめとする多くの湖沼が点在している。このほか礼文島や利尻島には久種湖、姫沼などがある。これらのほとんどは海跡湖であり、水深は最大でも久種湖の6.2 mと比較的浅い。いくつかの湖沼は海水の影響を受けた汽水湖である。このエリアには、低地を中心に植物などが未分解なまま堆積した泥炭と呼ばれる土壌が分布しており、オタドマリ沼やメグマ沼、パンケ沼をはじめ、腐植物質の影響を受け、湖水は褐色を呈し、COD濃度が比較的高い湖沼が多い。また、栄養度は中栄養から過栄養までバラエティに富んでいる。

エリアの地形・気象など

このエリアの北部には宗谷丘陵があり、丘陵と宗谷湾に挟まれた幕別平野[1]には、海跡湖である声問大沼とメグマ沼がある。宗谷丘陵の東側には南北約40 kmに伸びる頓別平野がオホーツク海に面しており、標高の異なる3段の海成段丘が発達する[1]。段丘を刻む谷は海岸に沿って発達する砂丘・浜堤列に出口を塞がれいくつもの海跡湖が形成されている。日本海側に目を向けると、道内で2番目、国内でも4番目の長さを誇る天塩川の河口を中心に、南北およそ60 kmの天塩平野が広がる。天塩平野の北側にはサロベツ原野があり、その大部分を占める泥炭湿原(サロベツ湿原)内には、ペンケ、パンケ沼など、湿原の形成過程でできた海跡湖がある[1]。また、海岸沿いには、標高数十メートルの砂丘列が発達しており、その間の凹地には長沼をはじめとする湖沼群が見られる。これらはサロベツ長沼湖沼群と呼ばれ、小さいものを含めると100以上確認されている[2]。日本海に位置する利尻島はほぼ円形で中央に標高1721 mの利尻山がそびえており、その山麓に姫沼とオタドマリ沼がある。また、礼文島は南北に細長く、北部の海岸沿いに海跡湖の久種湖がある。

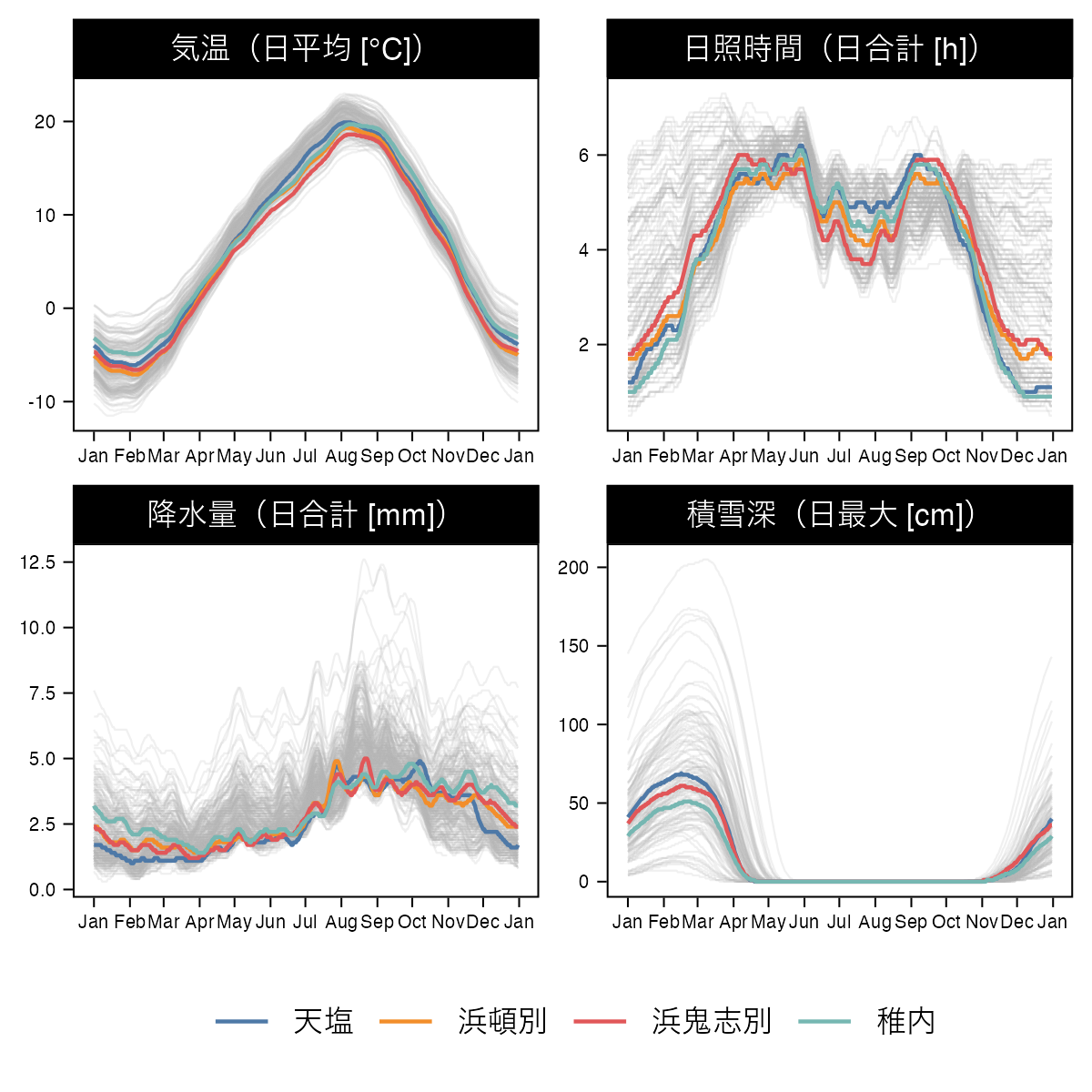

気温と降水量によれば、このエリアの多くは北海道の日本海側の気候に区分され、冬の多雪と夏の少雨で特徴づけられる[3]。年降水量(平年値)は、天塩で915.4 mm、稚内で1109.2 mm、浜頓別で997.0 mmである[4]。春から盛夏はオホーツク海高気圧の影響で曇天・寒冷な日が卓越する[5]。最も暑い8月の平均気温(平年値)は天塩と稚内で19.5℃、浜頓別で19.0℃である[4]。日照時間は平年値として夏に1日4~5時間程度、冬に1日1~2時間程度と短い。こうした気象条件から、このエリアも根室半島とその周辺と同様に、酪農を主体とした農業が盛んである[6]。

湖沼の紹介

水質データ更新・UAV撮影画像

UAV撮影画像

[1] 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣[編集], 2003, 日本の地形2 北海道, 東京大学出版会, 東京, 384p.

[2] 冨士田裕子[編著], 2014, サロベツ湿原と稚咲内砂丘林帯湖沼群―その構造と変化, 北海道大学出版会, 札幌, 252p.

[3] 井上聡・奥村健治・牧野司・広田知良, 2017. クラスター分析とハイサーグラフによる北海道の気候区分. 生物と気象, 17: 64-68. https://doi.org/10.2480/cib.J-17-036

[4] 気象庁, 過去の気象データ. URL: https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php(2025年3月17日時点)

[5] 宗谷地方気象台, 地域の気候特性. URL: https://www.data.jma.go.jp/wakkanai/bousai/tokusei.html(2025年3月17日時点)

[6] 北海道宗谷総合振興局, 2024. 宗谷の農業2023(概要編). URL: https://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/184991.html(2025年3月17日時点)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido