橘湖

Lake Tachibana

| 所在地 (Location) | 登別市 (Noboribetsu City) |

| 成因 (Origin) | 火山湖 (volcanic lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 403.6 m |

| 湖面積 (Surface area) | 0.07 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 13.8 m |

| 容積 (Volume) | 420 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 0.54 km2 |

湖の南西側から北東方向を撮影。湖は標高500~600 m程度の外輪山に囲まれている。湖を取り囲む火口壁は深い森林で覆われている。(2022年8月4日撮影)

橘湖(タチバナコ)は、登別市の北東部、カルルス温泉の東方約1 kmに位置する火山湖である。橘湖は、登別市と白老町にまたがる火山群(クッタラ火山群)に含まれ、倶多楽湖の原型となるカルデラが形成された後の、小規模な火山活動で生じた火口湖と考えられている [1]。日本では珍しい私有湖となっている。

橘湖は、元々、湖中に箸のような木片が寄り集まったという故事から、アイヌ名で「パシュイアントー(箸の寄り上がる沼の意)」と呼ばれていた [2]。後に、カルルス温泉の開拓者の名にちなんで、明治時代に橘湖と命名された [3]。カルルス沼とも呼ばれている。

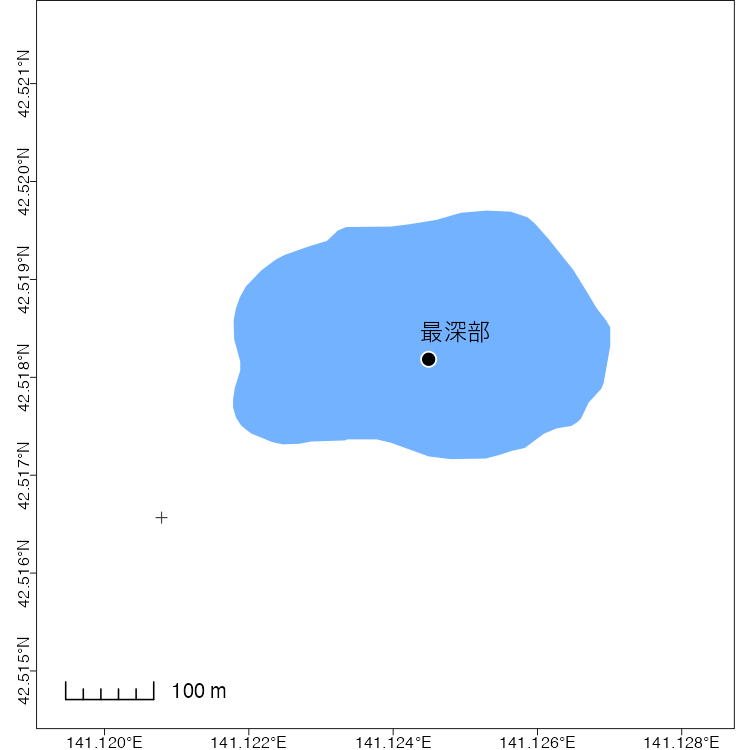

橘湖は、湖面標高403.6 m、湖面積0.07 km2、最大水深13.8 mの小さな淡水湖である。周囲長はおよそ1.3 kmで、楕円上の形をしている。最深部は、沼の中心からやや東側にある [4]。

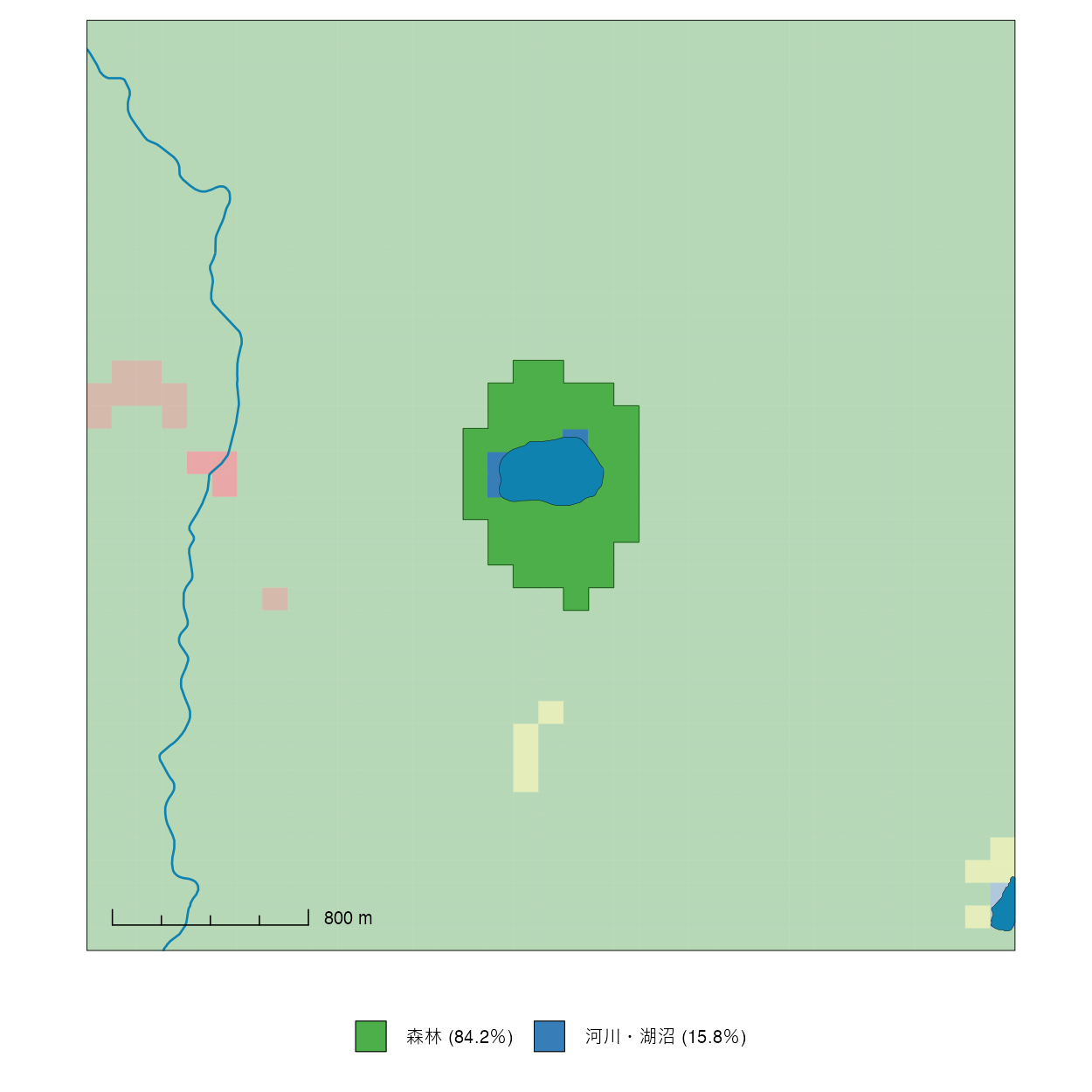

橘湖の集水域界は、直径約700 mのほぼ円形の火口縁にあたる。主だった流入河川や流出河川は無い。水収支の計算から、橘湖では地下水による湖水の流出(地下水漏出)があると考えられている [5]。

集水域の土地利用は、湖面を除き全て森林で占められており、エゾイタヤ-ミズナラ群落の針広混交林やダケカンバ群落の落葉広葉樹二次林で覆われている [6]。

橘湖ではこれまで水質調査はほとんど行われていない。ここでは、2022年8月に実施した最深部での調査結果と、過去に当所(旧北海道環境科学研究センター)で行った酸性化モニタリングのための調査結果 [7]を表に示した。透明度は、1962年8月に8.5 mの記録がある [8]。2022年8月の透明度は7.0 mで、高い透明度は維持されているようである。CODは3 mg/L前後で、同じクッタラ火山群にある倶多楽湖(1 mg/L前後)に比べて高い。

橘湖の水質の特徴として低いアルカリ度が挙げられる。アルカリ度は、2000年代には0.03 meq/L前後、2022年には約0.1 meq/Lと、倶多楽湖(0.3 meq/L前後)に比べて低い。橘湖の集水域の土壌は、一般に酸緩衝能が低いとされる褐色森林土-粗粒火山放出物未熟土壌から成る [7]。また、集水域面積が非常に小さく、降水の大部分は土壌との接触をあまり受けずに、あるいは直接、湖に入るとみられる [7]。これらの要因から、橘湖では酸緩衝能に乏しい水質が形成されていると考えられている [7]。

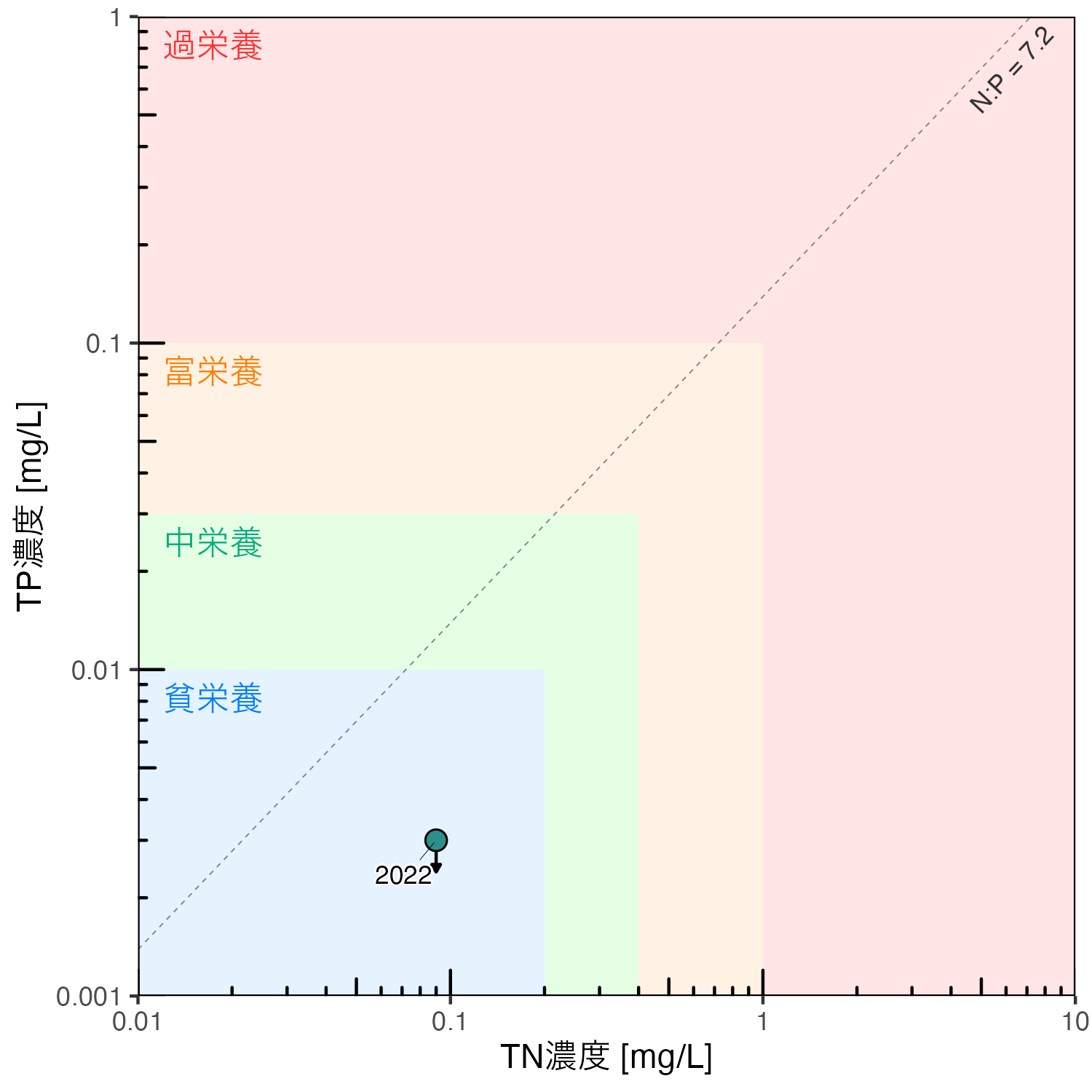

2022年のTNとTP濃度はそれぞれ0.09 mg/L及び0.003 mg/L未満と、倶多楽湖と同程度で、貧栄養レベルにあった。過去にTN、TP濃度を測定した記録は無く、経年変化は不明である。Chl-a濃度は2022年8月に3.5 μg/Lであった。

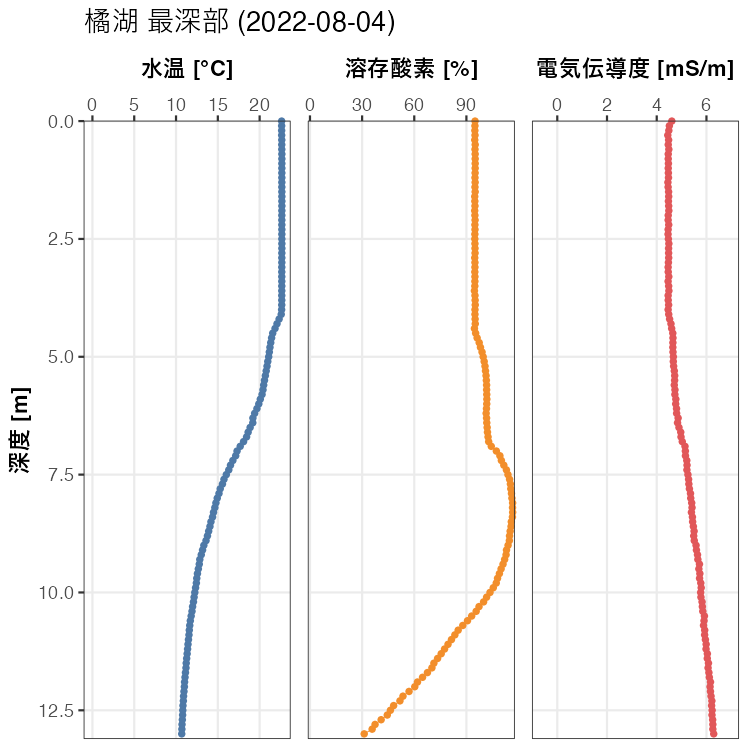

2022年8月の水質鉛直プロファイルでは、水温は4 m以深で低下が見られ、上層で高水温、下層で低水温の成層を成していた。溶存酸素は水深8 m付近で飽和度110%超のピークをとり、その後深度とともに徐々に低下していた。溶存酸素は底部(13 m)で30%程度となっていた。表層より少し深い中層域で溶存酸素がピークをとるのは貧栄養湖に見られる特徴であり、中層域での植物プランクトンの増殖によるものと思われる。

橘湖の湖面と集水域は支笏洞爺国立公園に指定されている。湖周辺には登別・カルルス自然探勝路として遊歩道が整備されており、カルルス温泉や登別温泉などから湖畔まで徒歩でアクセスすることができる。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002-11-10 [7] | 西岸 | 6.6 | 2.90 | 0.045 | ||||||||

| 2003-11-01 [7] | 西岸 | 6.8 | 2.70 | 0.035 | 1.8 | |||||||

| 2005-06-04 [7] | 西岸 | 6.3 | 3.39 | 0.025 | 1.2 | |||||||

| 2006-05-13 [7] | 西岸 | 6.1 | 3.20 | 0.031 | 2.9 | 1.3 | ||||||

| 2022-08-04 | 最深部 | 13.7 | 7.0 | 7.7 | 2.99 | 0.098 | 8.2 | 2.8 | 0.09 | <0.003 | 3.5 |

[1] 森泉美穂子, 1998, クッタラ火山群の火山発達史, 火山, 43: 95-111. https://doi.org/10.18940/kazan.43.3_95

[2] 大木隆志, 2000, 北海道 湖沼と湿原 水辺の散歩道, 北海道新聞社, 札幌, 214p.

[3] 「角川日本地名大辞典」編纂委員会(編), 1987, 角川日本地名大辞典 1 北海道 上巻, 角川書店, 東京.

[4] 元田茂, 1950, 北海道湖沼誌, 水産孵化場試験報告, 5: 1–96.

[5] 濱田(岡田)浩美, 1989, 日本国内の閉塞湖の立地条件について, 地域研究, 29: 40-46. https://rissho.repo.nii.ac.jp/records/9704

[6] 環境省生物多様性センター.自然環境調査Web-GIS(第6-7回自然環境保全基礎調査,1/25,000植生図).URL: http://gis.biodic.go.jp/webgis/(2022年6月2日取得)

[7] 阿賀裕英, 2007, 酸性化モニタリングのための湖沼調査, 北海道環境科学研究センター所報, 33: 51–57.

[8] 北海道立水産孵化場, 1970, 北海道に於ける湖沼人工湖の陸水学的性状調査資料.

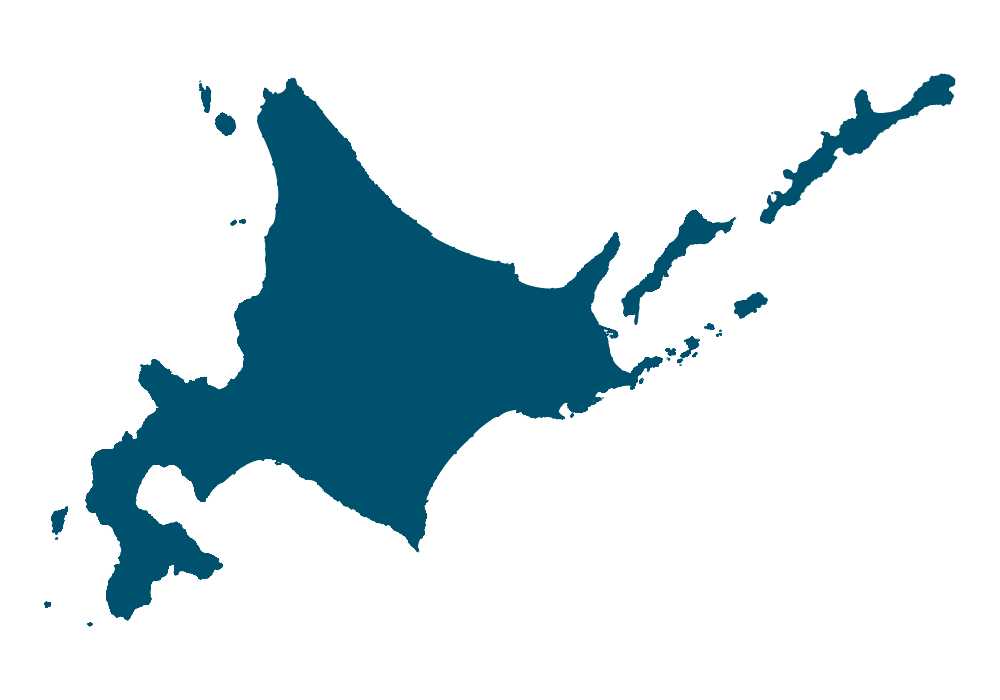

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido