大沼(厚真)

Lake Onuma

| 所在地 (Location) | 厚真町 (Atsuma Town) |

| 成因 (Origin) | その他 (others) |

| 湖面標高 (Elevation) | 9 m |

| 湖面積 (Surface area) | 0.10 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 4.0 m |

| 容積 (Volume) | 300 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 0.46 km2 |

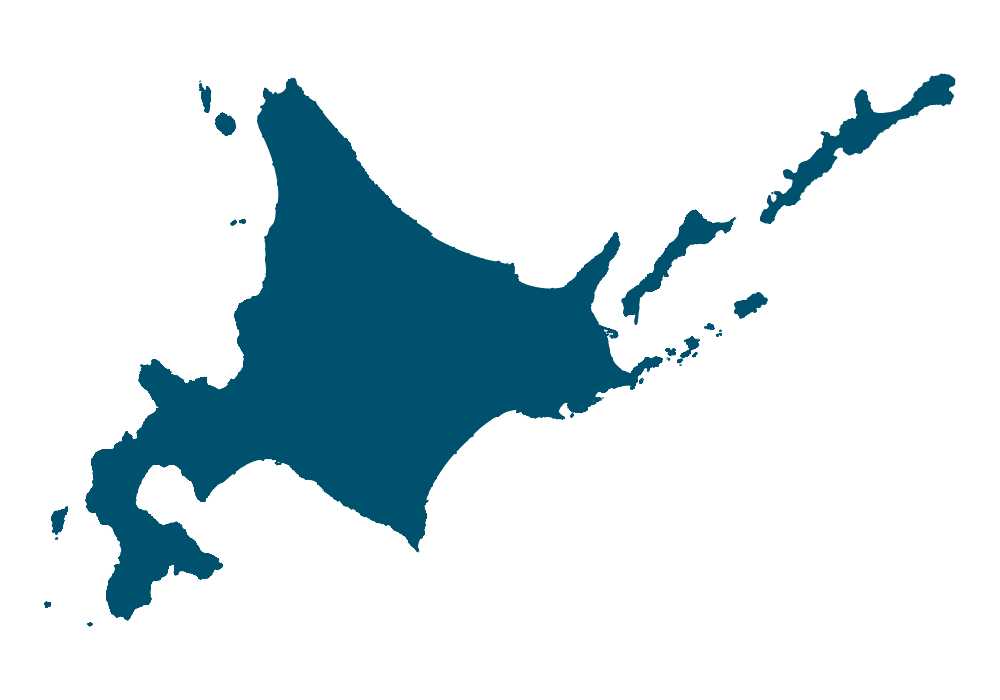

中央右が大沼。沼の北東側から南西方向を撮影。写真手前側の岸辺はキャンプ場となっている。(2023年6月6日撮影)

大沼(オオヌマ)は、勇払平野の東部、厚真(アツマ)町の南部に位置し、海岸から5 kmほど内陸に入ったところにある。入鹿別川の支流である長沼川の最上流部にあり、東側には長沼が隣接している。

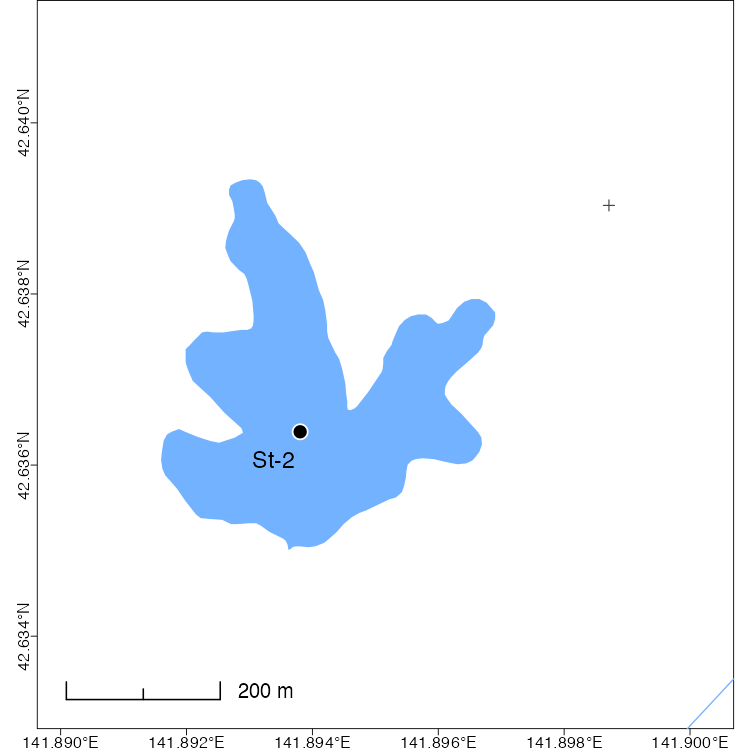

大沼は、湖面標高9 m、湖面積0.10 km2、最大水深4.0 mの浅く小さな淡水湖である。1984年の湖内3地点での調査では、沼の中央部(St-2)がやや深くなっている [1]。

大沼は三角州性低地の縁にあり、沼の南側を除き、標高20 m程度のローム台地に囲まれている [2]。流入河川は特に見られない。流出河川は南方に1か所あり、長沼の流出河川である長沼川に合流している。

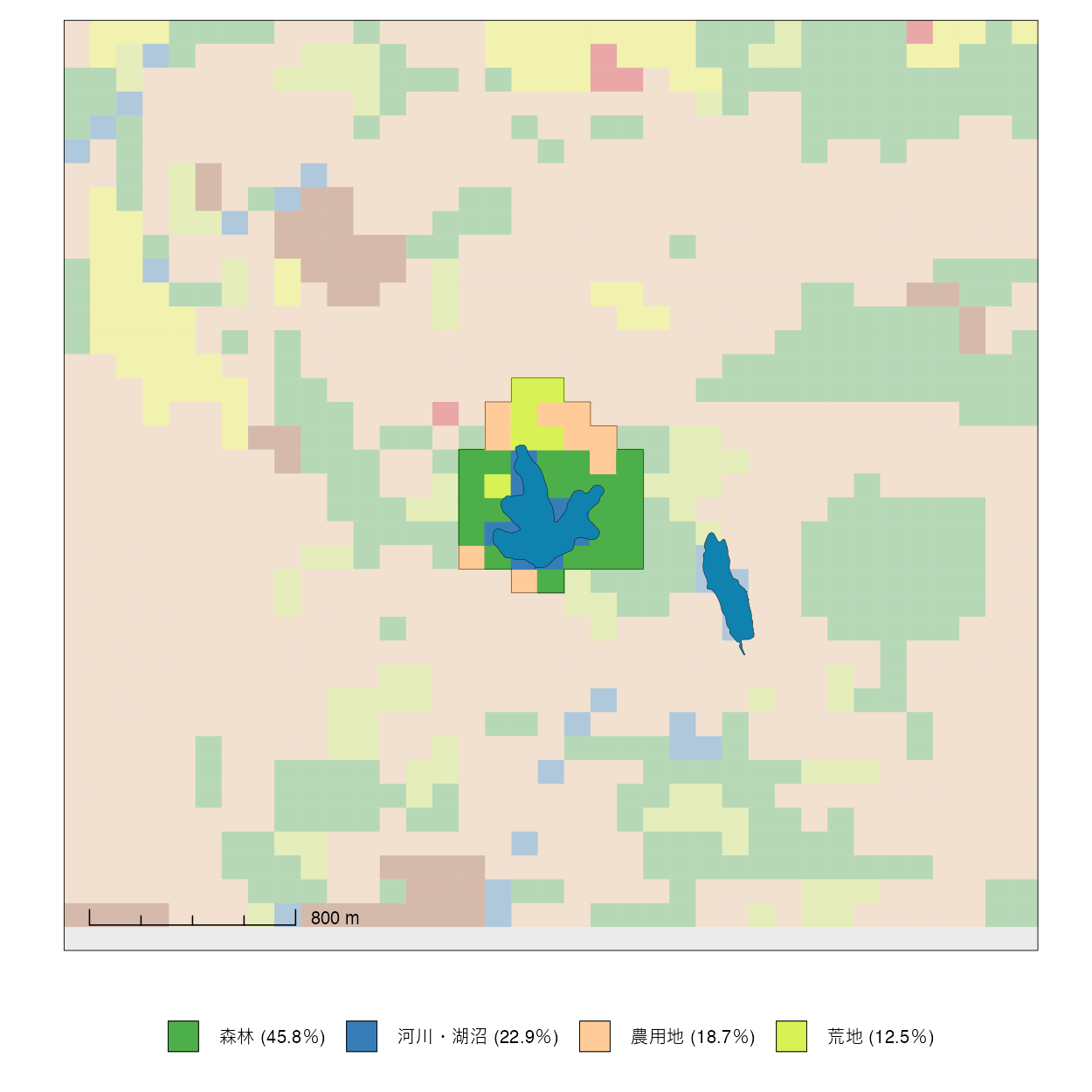

集水域面積は湖面積の5倍弱と比較的小さい。その土地利用は、森林が全体のおよそ5割を占めており、コナラ‐ミズナラ群落の落葉広葉樹二次林や、ハンノキ群落の沼沢林が見られる [3]。また、集水域の一部には牧草地などの農用地も見られる [3]。

これまでに行われた水質調査のうち、沼中央部のSt-2の結果を表に示す。透明度は、1970年代に2.5 mを記録したが、80年代以降は1 m前後の値で、2023年6月には0.8 mであった。COD濃度は8~9 mg/L程度と比較的高く、湖水は淡褐色を呈していることから、腐植物質の影響を受けていると思われる。

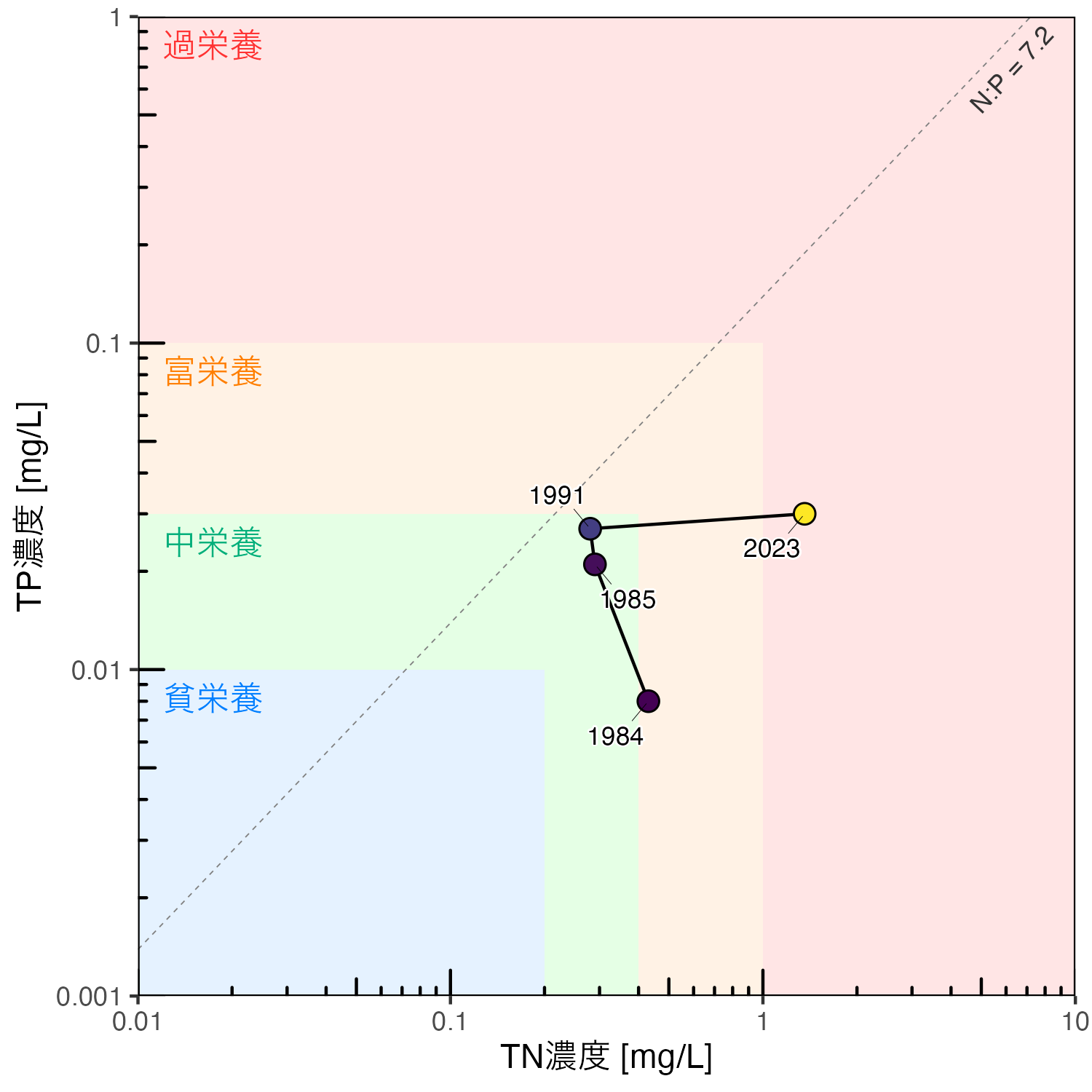

2023年6月のTNとTP濃度はそれぞれ1.36 mg/Lと0.030 mg/Lであり、TNは過栄養レベル、TPは富栄養と中栄養レベルの境にあった。調査回数が少ないため経年変化の傾向は不明であるが、1980・90年代に比べてTN濃度が高くなっており、富栄養化が懸念される。2023年6月のChl-a濃度は8.9 μg/Lと、過去の測定値の範囲内であった。

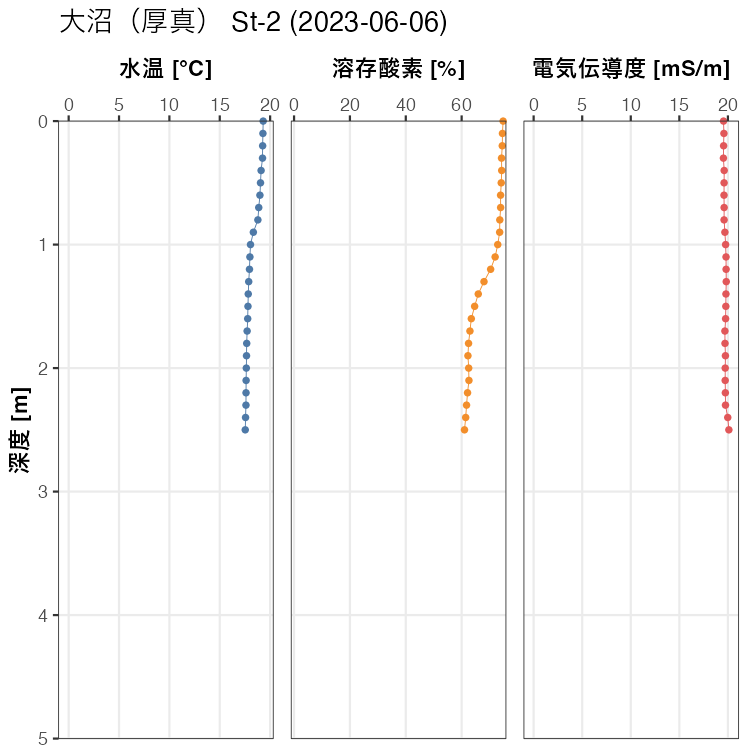

2023年6月の水質鉛直プロファイルでは、深度1 m程度で水温に若干の低下が見られ、弱い温度成層が見られた。夏にかけて成層が強まっていくものと思われる。溶存酸素は、表層でも飽和度80%に満たず、比較的低かった。溶存酸素は深くなるにつれて低下し、底部では60%程度であった。

大沼の湖畔にはキャンプ場が整備されている [4]。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979-07-20 | St-2 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 2.7 | |||||||

| 1984-08-15 | St-2 | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 8 | 7.1 | 8.9 | 0.43 | 0.008 | |||

| 1985-09-11 | St-2 | 0.8 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 0.29 | 0.021 | 11 | ||||

| 1991-08-20 | St-2 | 1.3 | 7.6 | 36.0 | 0.600 | 8.3 | 8.7 | 0.28 | 0.027 | 7.4 | ||

| 2023-06-06 | St-2 | 3.1 | 0.8 | 7.5 | 9.67 | 0.988 | 6.9 | 8.5 | 1.36 | 0.030 | 8.9 |

[1] 北海道,1988.湖沼環境保全調査報告書.

[2] 国土交通省.国土数値情報(20万分の1土地分類基本調査「地形分類図」).URL: https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html(2024年10月8日取得)

[3] 環境省生物多様性センター.自然環境調査Web-GIS(第6-7回自然環境保全基礎調査,1/25,000植生図).URL: http://gis.biodic.go.jp/webgis/(2022年6月2日取得)

[4] 厚真町.大沼野営場.URL: https://www.town.atsuma.lg.jp/office/about/event/camp/(2024年12月27日時点)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido