豊似湖

Lake Toyoni

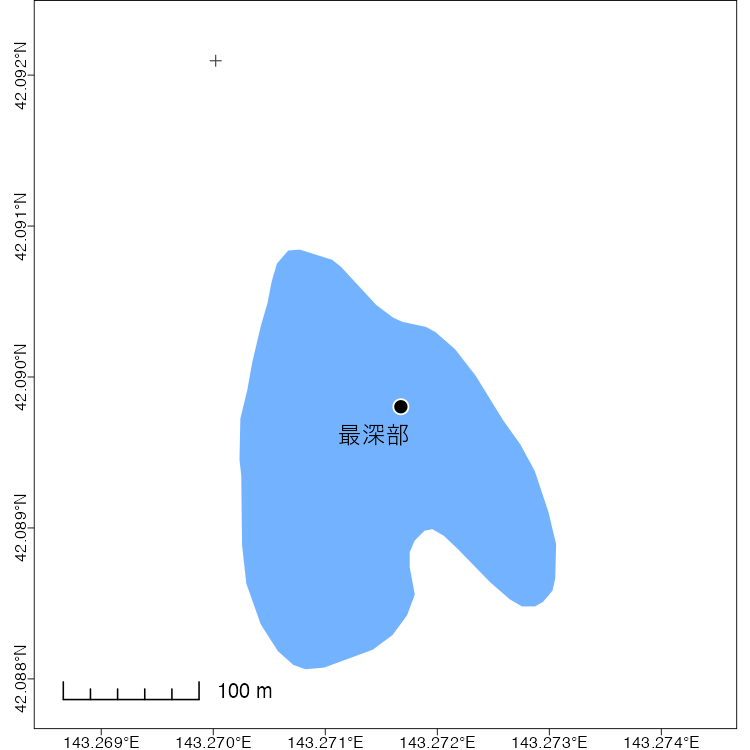

| 所在地 (Location) | えりも町 (Erimo Town) |

| 成因 (Origin) | 堰止湖 (dammed lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 265 m |

| 湖面積 (Surface area) | 0.03 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 18.6 m |

| 容積 (Volume) | 347 ×103 m3 |

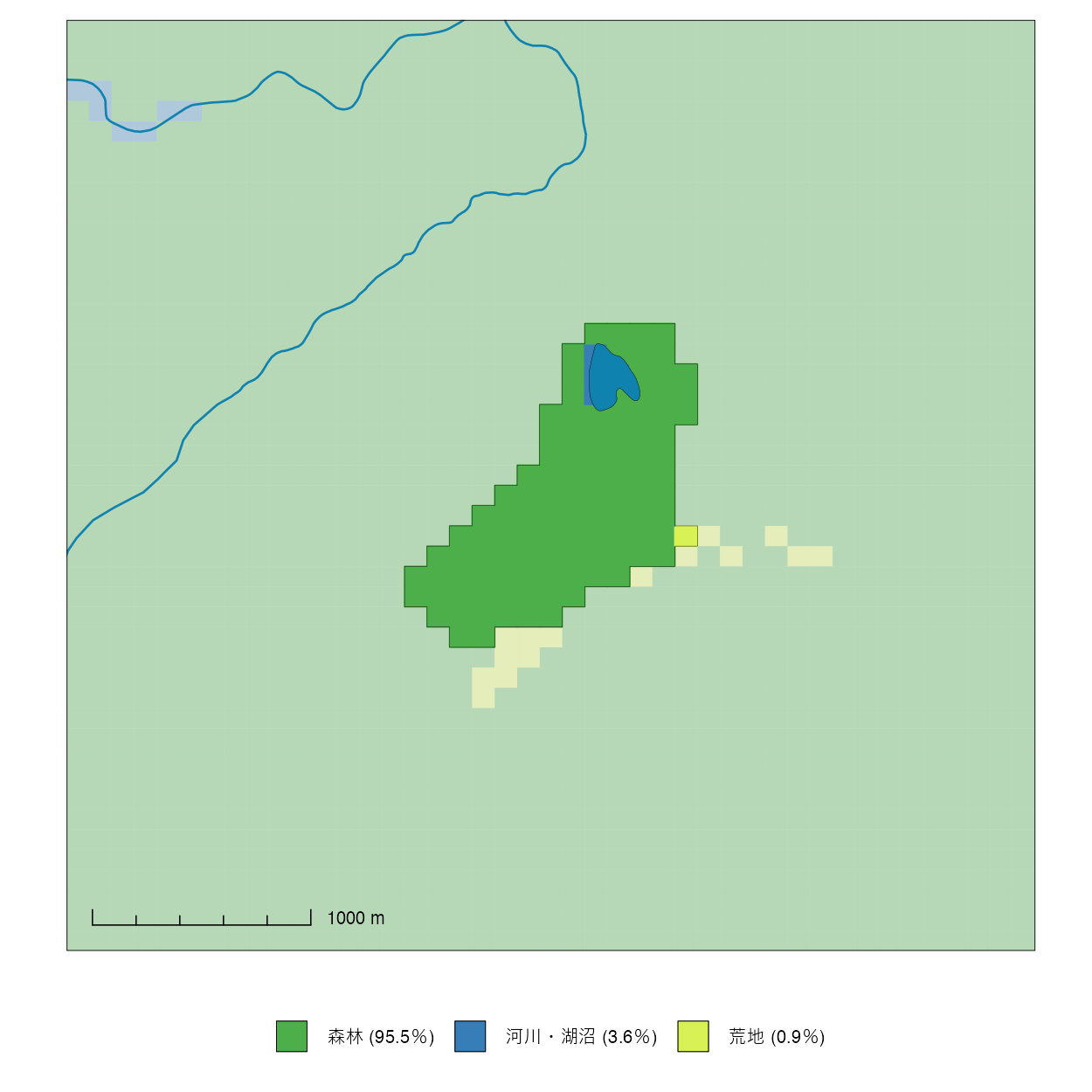

| 集水域面積 (Watershed area) | 1.07 km2 |

湖の北側から南方向を撮影。上空から見るとハート型の形状をしている。(2023年6月5日撮影)

豊似湖(トヨニコ)は、日高山脈最南端の豊似岳の東北東側に位置している。この湖はハート形をしており、この形状的特徴から馬蹄湖とも呼ばれている。

豊似湖は、湖面標高265 m、最大水深18.6 m、湖面積0.03 km2、集水域面積1.07 km2の小さな淡水湖である。

おもな流入河川は認められないが、融雪期や大雨の時には、谷間に小河川を生ずる。流出河川も存在しないが、湖水は湖から少し離れたところから、猿留(サルル)川の支流の湧水となっている。

湖周辺には大きな岩が多く、ナキウサギなどの鳴き声がよく聞こえる。

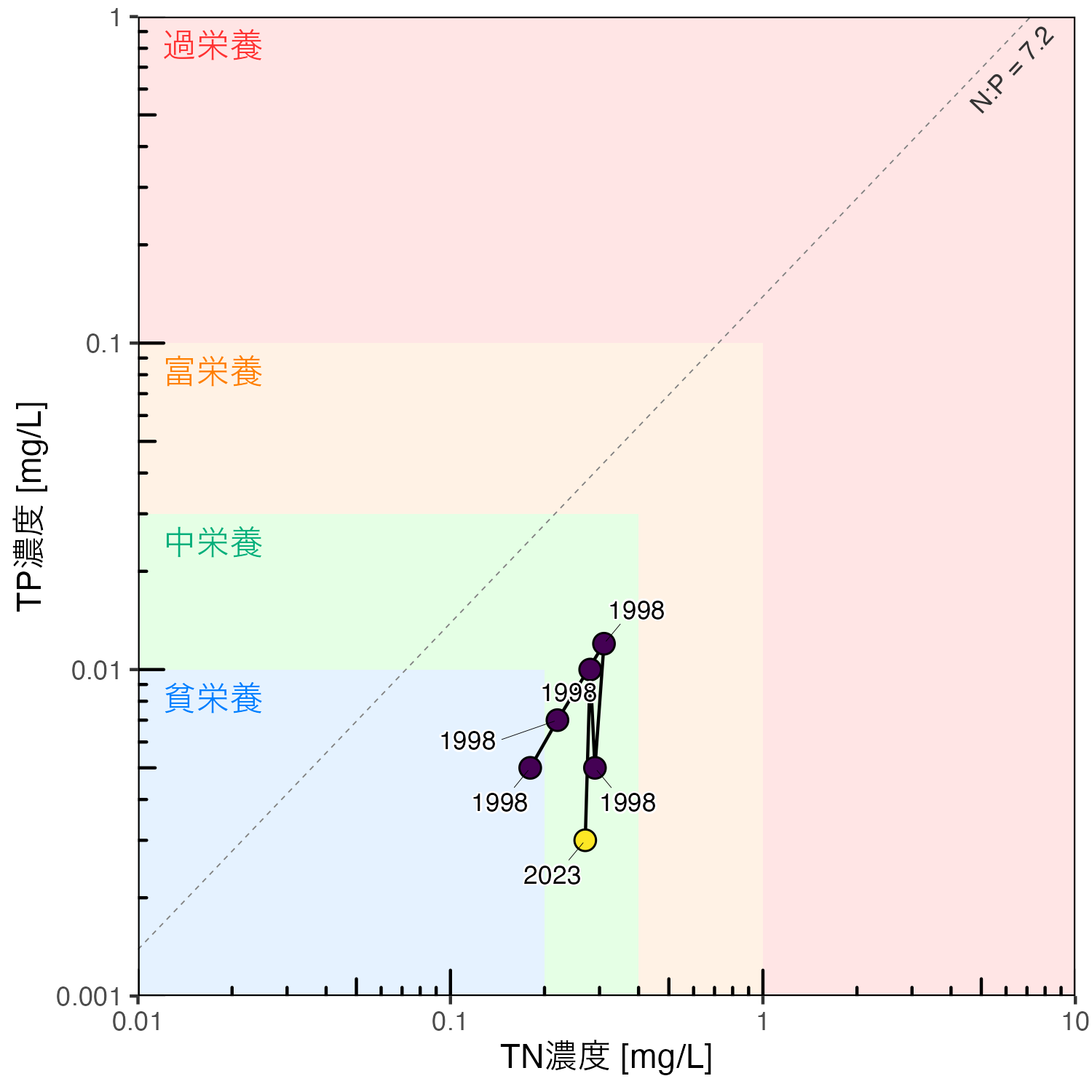

2023年6月の水質は、透明度が10.0 mと高く、Chl-a濃度は0.60 μg/Lと低かった。1998年6月の水質状況と類似しており、長期的な水質変化は認められない。TNは中栄養湖レベル、TPは貧栄養湖レベルであった。また、水質的特徴としては、アルカリ度が0.1~0.15 meq/L程度と低めであり、同じ日高山脈の渓流水の特徴とよく類似している。

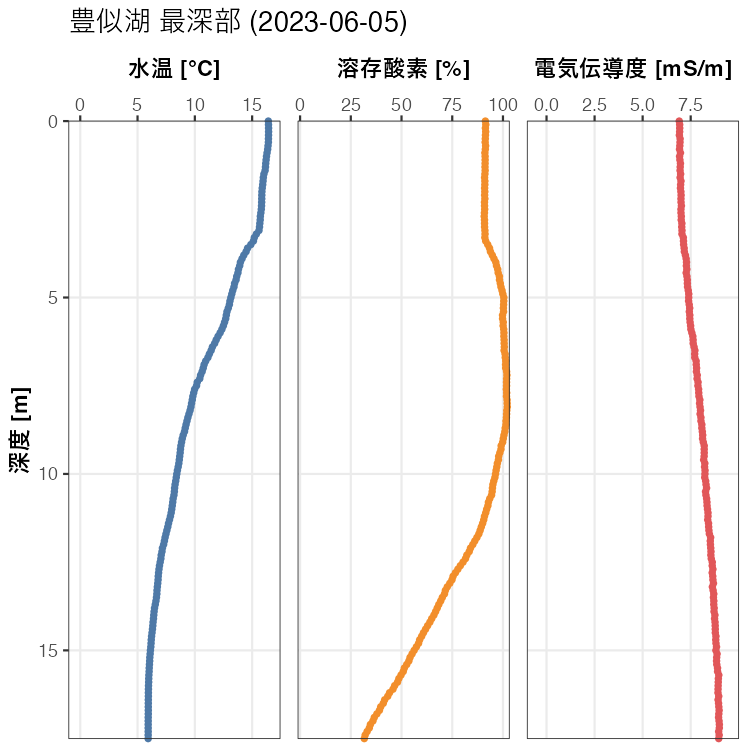

2023年6月の水質鉛直プロファイルは、水深3 m以深で水温が低下し、湖底部では溶存酸素濃度が低下していた。

1998年の調査では7月から10月は下層部が無酸素化していたほか、植物プランクトンの増殖層は、表層ではなく、中層域に形成される傾向があった。また、初夏から初秋の成層期に、嫌気環境の下層部では、 有機物の分解が促進され、CO2の発生によって、アルカリ度やCa2+濃度が上昇していた。そのため、秋の循環期には、湖水全体のアルカリ度やCa2+濃度を上昇させていたことがわかった。このように、1998 年の調査においては、酸性雨陸水影響のモデル湖沼として調査研究する上で重要な結果が得られた[1]。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1998-06-17 | 最深部 | 19.0 | 9.0 | 7.1 | 3.56 | 0.116 | 11.0 | 0.81 | ||||

| 1998-07-08 | 最深部 | 18.5 | 7.6 | 6.6 | 3.50 | 0.113 | 7.4 | 2.6 | ||||

| 1998-08-06 | 最深部 | 18.8 | 9.6 | 6.6 | 3.42 | 0.121 | 9.4 | 1.1 | 0.18 | 0.005 | 1.6 | |

| 1998-08-26 | 最深部 | 22.8 | 3.5 | 6.5 | 3.03 | 0.112 | 10.0 | 1.6 | 0.22 | 0.007 | 1.6 | |

| 1998-09-17 | 最深部 | 22.0 | 3.3 | 6.6 | 2.56 | 0.109 | 9.8 | 1.6 | 0.31 | 0.012 | 1.9 | |

| 1998-10-22 | 最深部 | 21.0 | 6.8 | 6.6 | 2.91 | 0.131 | 9.7 | 1.4 | 0.29 | 0.005 | 2.5 | |

| 1998-11-25 | 最深部 | 19.0 | 4.3 | 6.4 | 3.47 | 0.156 | 9.6 | 1.5 | 0.28 | 0.010 | 2.2 | |

| 2023-06-05 | 最深部 | 18.6 | 10.0 | 7.0 | 3.61 | 0.116 | 8.9 | 1.0 | 0.27 | 0.003 | 0.60 |

[1] 三上英敏・阿賀裕英・坂田康一・藤田隆男・五十嵐聖貴・永泂真一郎,1999.豊似湖の陸水学的特徴.北海道環境科学研究センター所報,26:43-49.

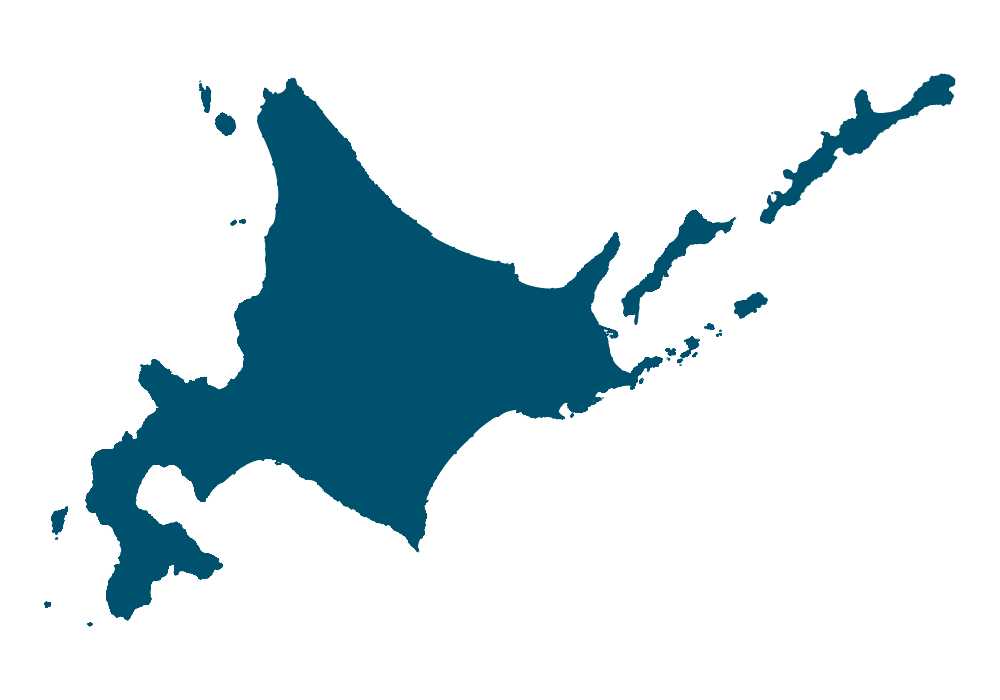

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido