火散布沼

Lake Hichirippu

| 所在地 (Location) | 浜中町 (Hamanaka Town) |

| 成因 (Origin) | 海跡湖 (lagoon lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 0 m |

| 湖面積 (Surface area) | 3.78 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 5.7 m |

| 容積 (Volume) | 3530 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 20.64 km2 |

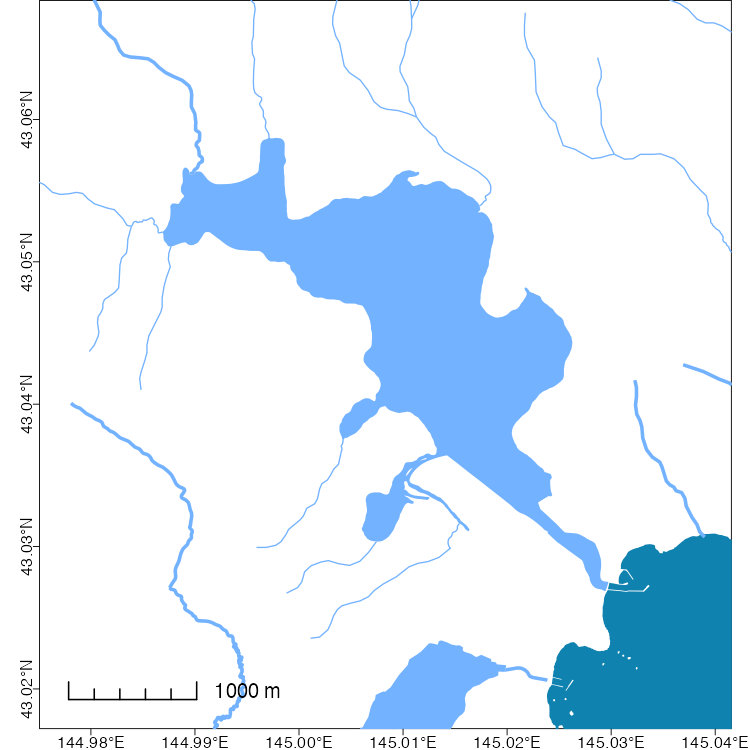

火散布沼(ヒチリップヌマ)は、浜中町南部にあり、太平洋に面した厚岸霧多布昆布森国定公園内にある。標高30~60 mの海岸段丘で囲まれ、南東端が砂浜提で塞がれている海跡湖である。

「散布」の語源は、「チウルプ(chiurupu アサリ貝)」から来た名だというが、はっきりしていない。

火散布沼は、湖面標高0 m、最大水深5.7 m、湖面積3.78 km2、集水域面積20.64 km2の汽水湖である。沼の大部分は水深が1 m未満と浅い。

周囲は湿地帯になっており、その中に小さな流入河川が存在している。流出水は湖の南東端から長さ1.5 kmの水路を経て、海に注いでいる。

集水域の土地利用は、山林や湿原などの自然地の割合が高く、一部市街地が存在している。

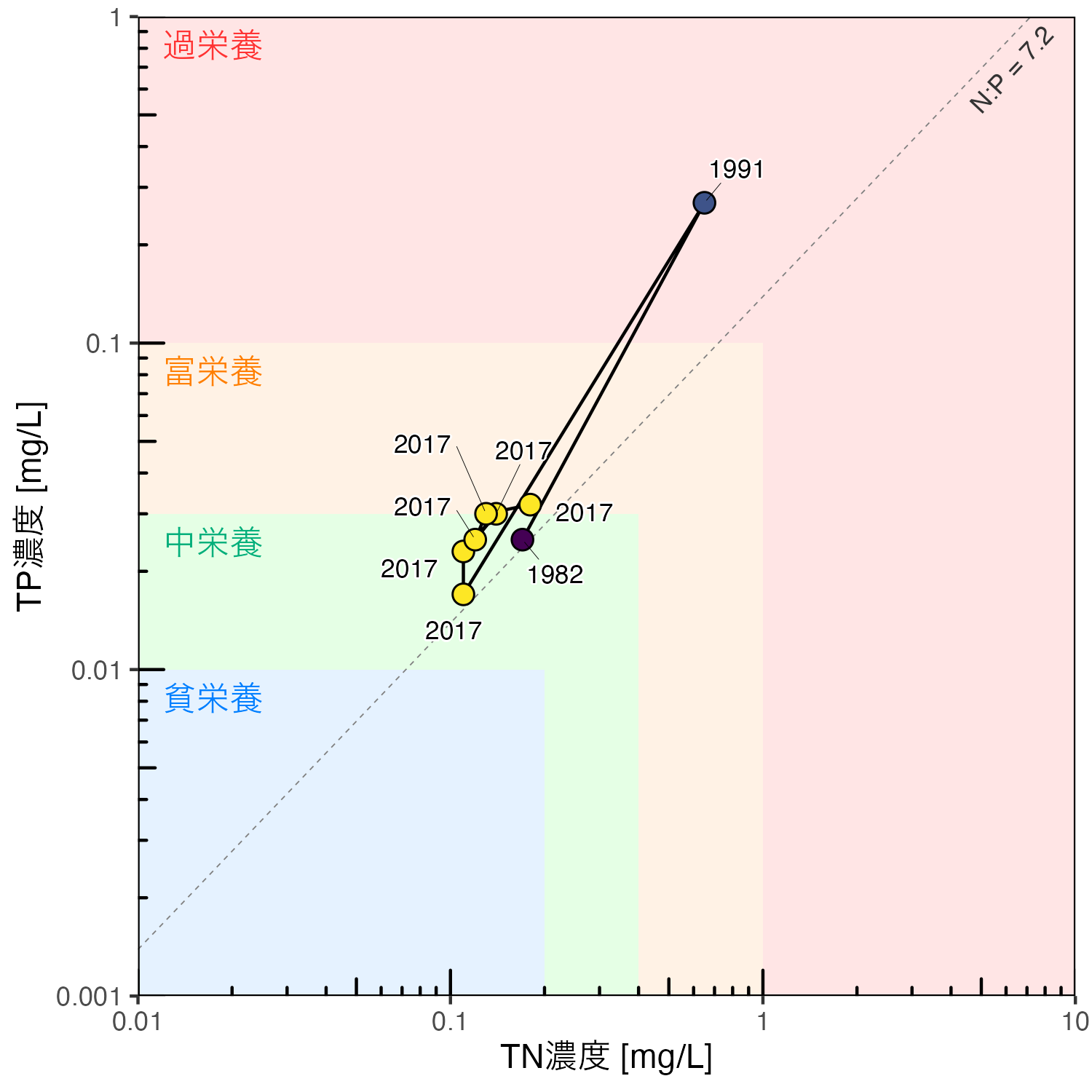

火散布沼中央付近のSt-2と南岸における表層水の水質データを表に示した。火散布沼は浅い湖沼であり、透明度は全透(底まで見えている状態)のときが多い。塩化物イオン濃度は、16600~19300 mg/L と非常に高く、1991年8月は海水の濃度レベルとほぼ同じであった。そのため、湖内では、アサリなどの海産物の漁獲がある。Chl-a濃度は0.3~4.6 μg/Lとそれ程大きくなかった。

2017年の南岸の表層水によれば、TN濃度は貧栄養レベル、TP濃度は中栄養~富栄養レベルであった。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979-07-18 | St-2 | 0.5 | >0.5 | 8.1 | 10.6 | 0.30 | ||||||

| 1982-09-07 | St-2 | 1.0 | >1.0 | 8.6 | 17700 | 8.9 | 3.5 | 0.17 | 0.025 | 0.90 | ||

| 1985-09-18 | St-2 | 0.8 | >0.8 | 8.2 | 16600 | 10.1 | 0.60 | |||||

| 1991-08-28 | St-2 | 1.3 | >1.3 | 8.4 | 19300 | 2.05 | 9.0 | 2.6 | 0.65 | 0.269 | 1.5 | |

| 2017-04-25 [1][2] | 南岸 | 1.9 | >1.9 | 8.1 | 13.2 | 0.11 | 0.017 | 4.6 | ||||

| 2017-05-18 [1][2] | 南岸 | 1.8 | >1.8 | 8.1 | 10.9 | 0.11 | 0.023 | 0.40 | ||||

| 2017-05-30 [1][2] | 南岸 | 1.8 | >1.8 | 8.1 | 10.1 | |||||||

| 2017-06-08 [1][2] | 南岸 | 2.2 | >2.2 | 8.0 | 10.3 | 0.14 | 0.030 | 1.1 | ||||

| 2017-06-19 [1][2] | 南岸 | 2.1 | >2.1 | 8.0 | 10.1 | |||||||

| 2017-06-28 [1][2] | 南岸 | 2.0 | >2.0 | 8.1 | 10.0 | 0.12 | 0.025 | 0.60 | ||||

| 2017-08-29 [1][2] | 南岸 | 1.9 | >1.9 | 8.2 | 8.0 | 0.13 | 0.030 | 2.7 | ||||

| 2017-11-29 [1][2] | 南岸 | 2.0 | >2.0 | 8.0 | 9.4 | 0.18 | 0.032 | 1.1 |

[1] 鈴木啓明・木塚俊和・真野修一・卜部浩一, 2018, 北海道太平洋側の汽水域で一次生産が大きい条件は何か, 日本陸水学会第83回大会講演要旨集, P-10, 2018年10月7日, 岡山大学.

[2] 環境科学研究センター, さけます・内水面水産試験場, 地質研究所, 平成29年度~令和2年度, 道東サケの漁獲回復を実現する「天然潟湖」を活用した新たなサケ放流体系の確立(北海道立総合研究機構 重点研究)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido