阿寒湖

Lake Akan

| 所在地 (Location) | 釧路市(阿寒地区) (Kushiro City) |

| 成因 (Origin) | 堰止湖 (dammed lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 420 m |

| 湖面積 (Surface area) | 13.25 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 44.8 m |

| 容積 (Volume) | 249000 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 161.46 km2 |

阿寒湖西部から東方向を撮影。写真左側にシリコマベツ湾が大きく写る。右側の湖岸に阿寒湖温泉街がある。樹木のない直線上の部分は送電線が通っている。写真中央右の山は標高1371メートルの雄阿寒岳。(2023年9月1日撮影)

阿寒湖(アカンコ)は釧路市北部の阿寒湖温泉地区に位置する堰止湖である。およそ15万年前に阿寒カルデラに湛えられていた湖(古阿寒湖)が、その後の周辺の火山活動によって埋め立てられたり、分断されたりして現在の阿寒湖が形成されたと考えられている [1] [2]。

「阿寒」の語源は諸説あるが、一説に、雄阿寒岳と雌阿寒岳が車の両輪の如くそびえているためことから、アイヌ語の「アカㇺ」(車輪)に由来する [3]。

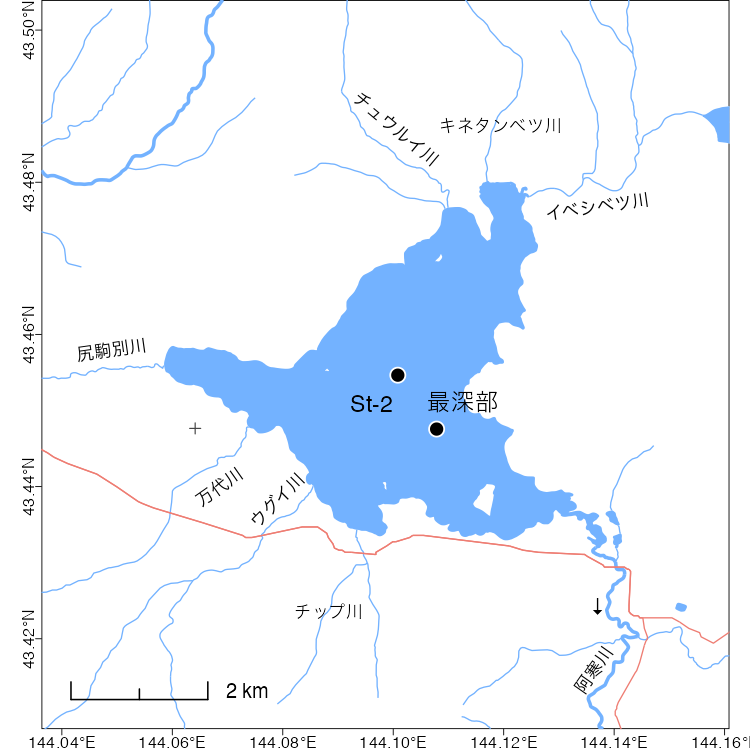

阿寒湖は湖面標高420 m、湖面積13.25 km2、最大水深44.8 mの深い淡水湖である。国土地理院の湖沼調査(1978年測量)によれば、雄阿寒岳に面する湖東側が深くなっており、最深部も中心よりやや東側に位置する [4]。

阿寒湖は標高500 m~1000 m超の火山地に囲まれている [5]。主な流入河川として、湖の北側より、パンケトーから下るイベシベツ川のほか、キネタンベツ川とチュウルイ川があり、湖西側より尻駒別川、万代川、そして湖南側よりウグイ川、白湯川、チップ川がある。最大流入河川はイベシベツ川で、全流入河川の総流量の6割を占める [6]。湖水は湖沼南東部から阿寒川に流出する。発電用の水源確保のため、1923年に阿寒湖の流出口に制水門が設けられ、阿寒湖の水位は人為的に管理されている [7]。

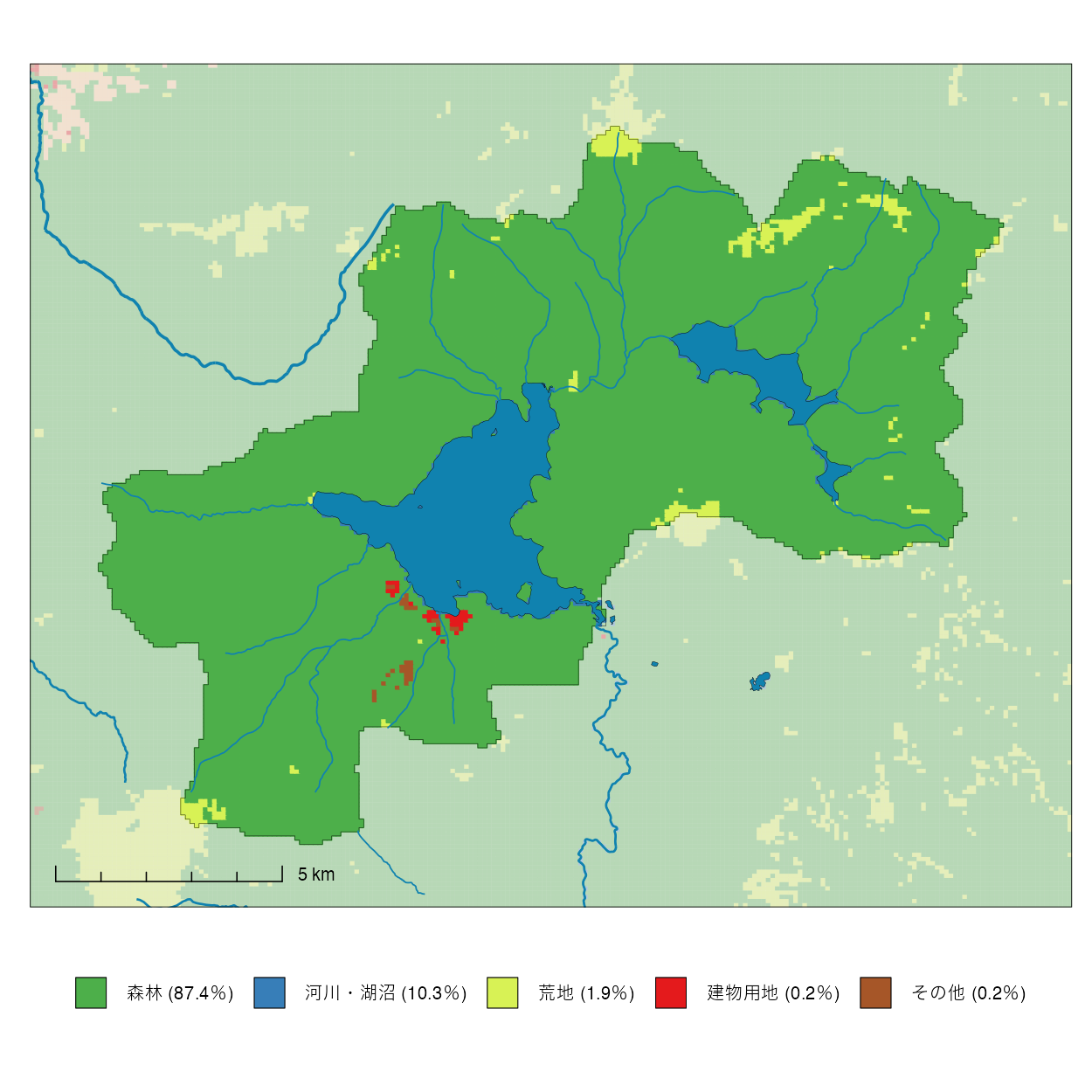

集水域の土地利用は、森林が全体の約87%を占め、その大部分はエゾマツやトドマツなどの亜高山帯針葉樹林から成る自然植生である [8]。湖畔のほとんどは森林で覆われており、南側の一部に建物用地(阿寒湖温泉街)がある。白湯川やチップ川は温泉街を通過して湖へ流入する。温泉街の東側に、ボッケと呼ばれる、煮だった灰泥状の場所がある。アイヌ語でポオプケ(煮立つ、燃え上がるの意)を語源とし、その名の通り、火口底のガスが水を湧き立たせ、灰泥を吹き上げる小爆裂火口がある。

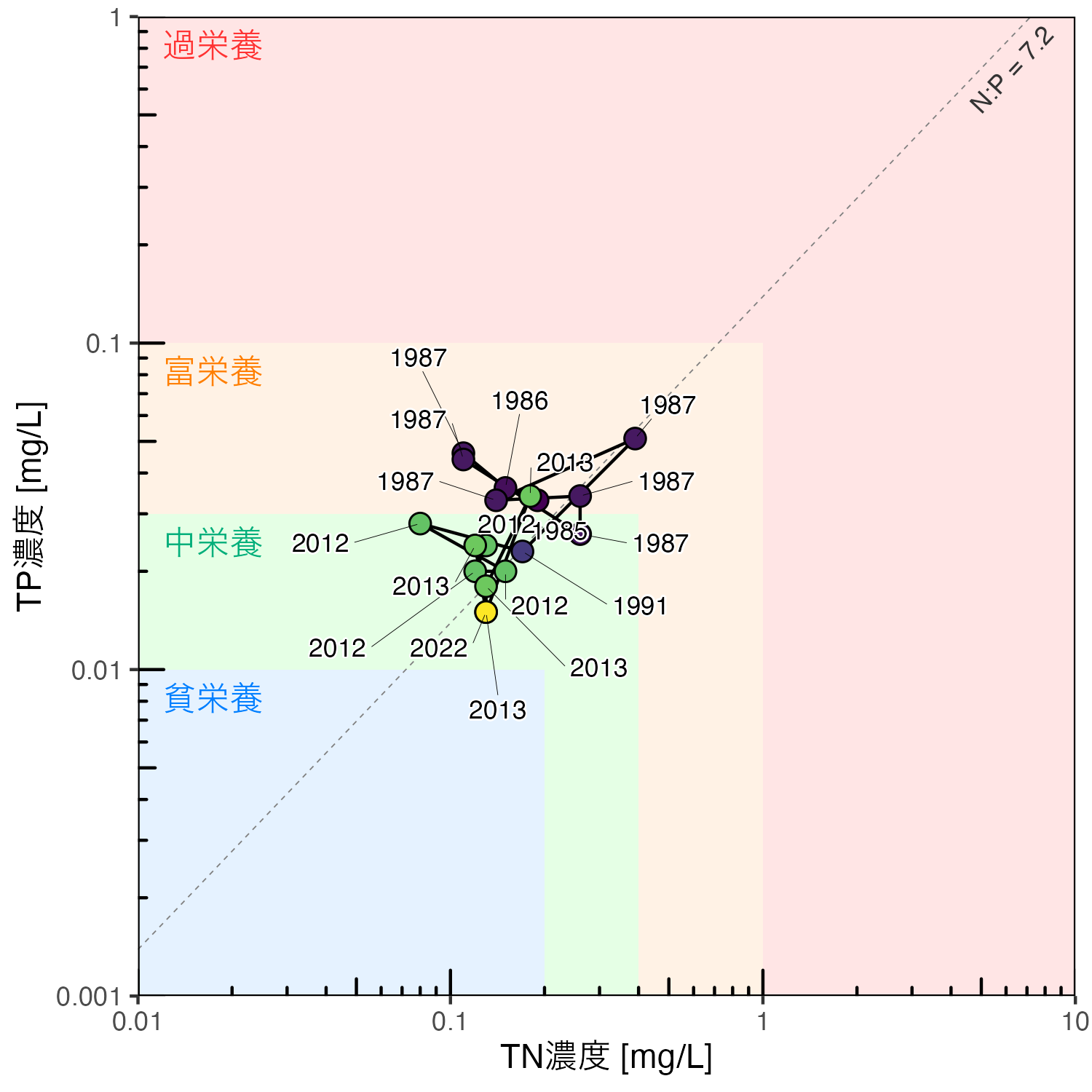

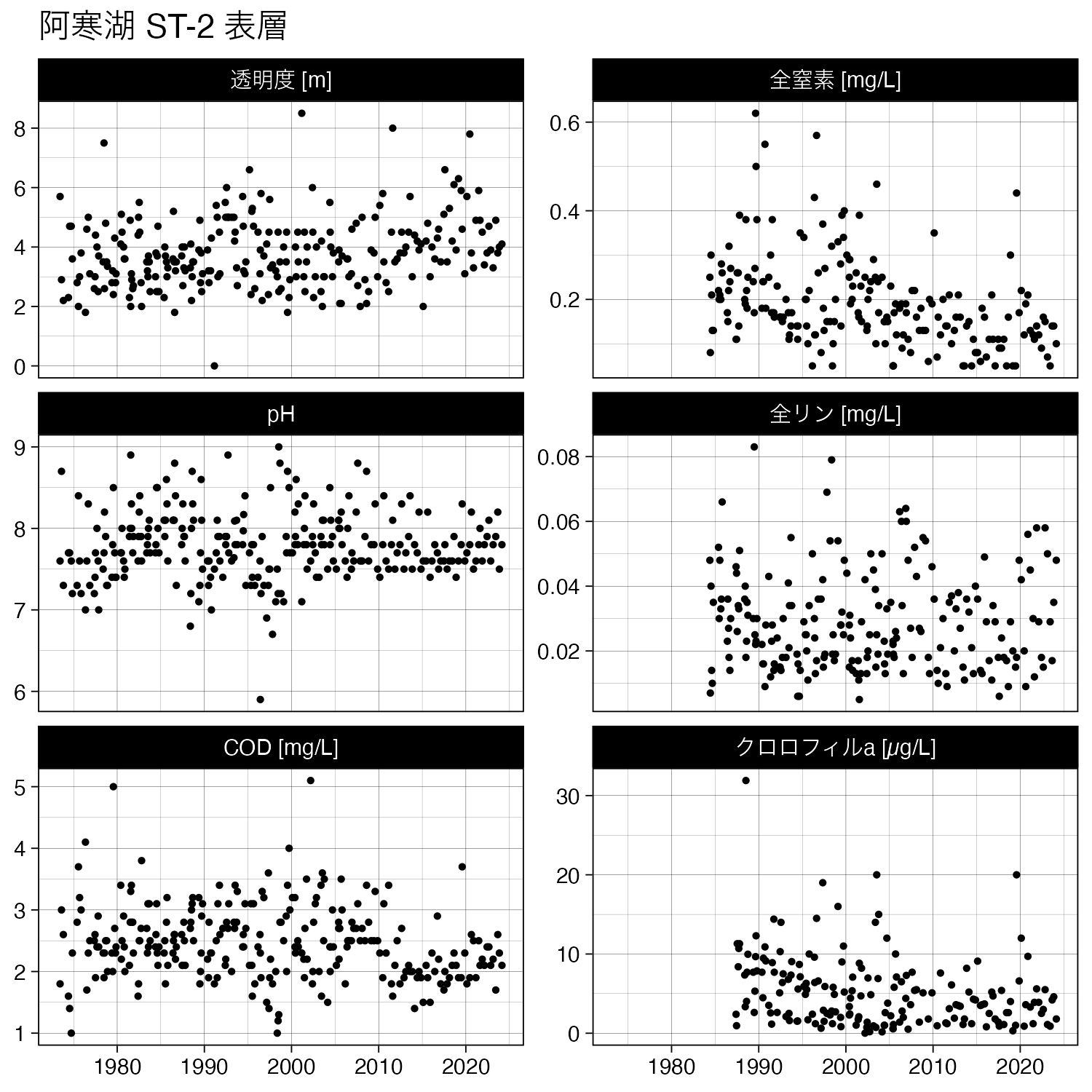

阿寒湖は類型指定湖沼であり、環境基準は湖沼のAA及びⅢ類型(窒素とリン)が指定されている。阿寒湖畔では1950年代以降に定住人口と観光客数が増加し、阿寒湖では富栄養化が進行した [9]。そのため、1976年に特定環境保全公共下水道の建設工事が始まり、1986年に一部供用が開始された。これにより、温泉街を通過する河川のTN、TP濃度が大きく低下した。さらに、沈殿池の設置や底泥の浚渫など浄化対策が進んだ [9]。

有機汚濁の指標であるCOD濃度は、2022年7月調査時に2.2 mg/Lであった。北海道庁が実施している公共用水域のモニタリングデータ(時系列グラフ)を見ると、CODは1980年代から2000年代中頃までに比べ近年は低く推移しており、浄化対策の効果が時間をかけて現れてきているものと思われるが、環境基準(1 mg/L以下)は達成されていない。この要因として、森林土壌由来の有機物など自然系負荷の寄与が大きいと言われている [10]。

2022年のTNとTP濃度はそれぞれ0.13及び0.015 mg/Lと、それぞれ貧栄養及び中栄養レベルであった。時系列グラフによれば、TNは2000年頃から2005年頃まで低下傾向で、以降は低く推移し、環境基準値(0.4 mg/L以下)は達成されている。一方、TPは1980年代以降明確な経年変化は見られておらず、環境基準値(0.03 mg/L以下)は年により未達成となっている。

植物プランクトン量の指標であるChl-a濃度は1980年代や90年代前半に比べ近年は低く推移している。かつて、湖面一面を緑に染めるほどのアオコが発生していたが、現在ではそれが軽減され、浄化対策の効果と思われる。阿寒湖はどちらかというと窒素制限の湖沼であり、夏に表層の窒素が不足すると大気中の窒素を固定する能力のある藍藻が優占しアオコとなりやすい [10]。2022年7月にも沿岸部を中心にアオコが見られたが、St-2のChl-a濃度は3.3 μg/Lとそれほど高くはなかった。

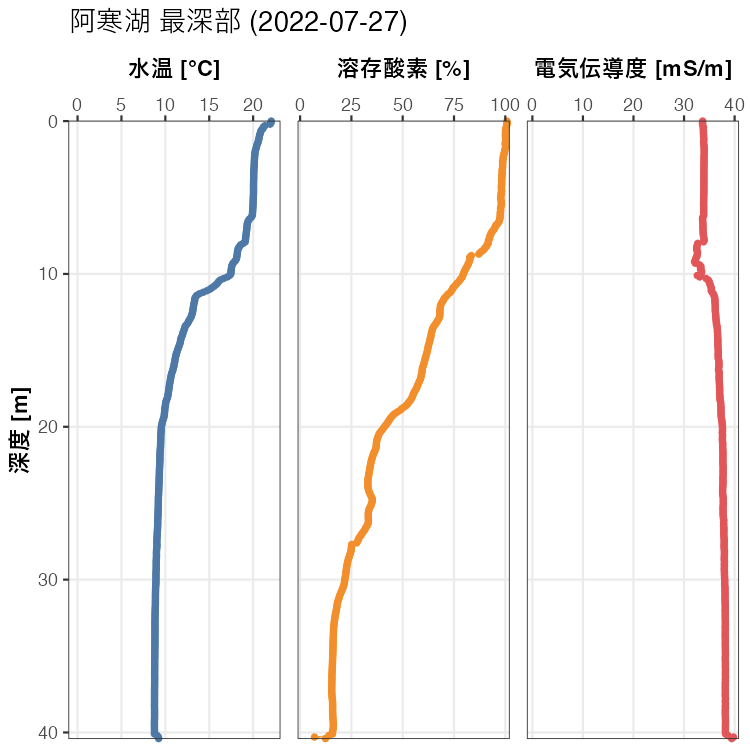

Chl-a濃度と異なり、浄化対策後もTP濃度が低下しないのは、底泥から溶出する内部負荷の存在や、自然系から運ばれてくる面源負荷の影響が考えられる。阿寒湖は、夏の成層期に、下層部で溶存酸素濃度が低下し、貧酸素や無酸素状態となる [9]。2022年7月の水質鉛直プロファイルでも、水深6~7 m以深で水温と溶存酸素の低下が見られ、最下層の酸素飽和度は10~20%程度と貧酸素であった。下層部の貧酸素化は底泥から窒素やリンの溶出を促進させ、蓄積した栄養塩は秋の循環期に表層水へと運ばれる。

阿寒湖の湖面とその集水域は阿寒摩周国立公園に含まれている。阿寒湖はマリモの生育地として知られ、「阿寒湖のマリモ」は国の特別天然記念物に指定されている。マリモは世界の湖沼に広く分布する生物でありながら、球状のマリモが群生するのは世界でも阿寒湖とアイスランドのミーヴァトン湖だけと言われており [7]、直径20 cmを超える大型の球状マリモが群生するのは阿寒湖のみである [11]。湖畔には温泉宿が数多くあり、マリモやボッケの観察、遊覧船、釣りなどを楽しむことができる。温泉街には北海道最大級のアイヌ民族の集落(アイヌコタン)がある [12]。また、湖内では、昔から漁業が行われ、ワカサギやコイ、ヒメマスなどが漁獲されている。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979-07-12 | St-2 | 2.3 | 8.5 | 9.6 | 3.2 | |||||||

| 1985-08-27 | St-2 | 36.0 | 3.5 | 8.4 | 14.5 | 7.8 | 2.8 | 0.19 | 0.033 | 5.2 | ||

| 1986-05-27 | St-2 | 28.0 | 3.6 | 8.1 | 12.7 | 11.2 | 0.023 | 1.6 | ||||

| 1986-06-17 | St-2 | 28.0 | 5.2 | 8.1 | 14.1 | 7.0 | 0.15 | 0.036 | 1.9 | |||

| 1986-07-17 | St-2 | 32.5 | 3.5 | 8.1 | 11.2 | 8.7 | 0.027 | 2.9 | ||||

| 1986-08-05 | St-2 | 28.0 | 1.8 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 0.018 | 14 | ||||

| 1986-09-10 | St-2 | 3.2 | 8.4 | 11.8 | 7.9 | 0.014 | 4.0 | |||||

| 1986-10-14 | St-2 | 27.0 | 3.5 | 7.3 | 13.4 | 9.1 | 0.030 | 9.0 | ||||

| 1987-05-07 | St-2 | 30.0 | 3.7 | 7.8 | 13.8 | 11.4 | 2.6 | 0.11 | 0.046 | 2.4 | ||

| 1987-06-16 | St-2 | 35.0 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 10.5 | 2.1 | 0.11 | 0.044 | 0.95 | ||

| 1987-07-15 | St-2 | 30.0 | 2.7 | 8.3 | 14.1 | 10.2 | 2.1 | 0.26 | 0.026 | 11 | ||

| 1987-08-26 | St-2 | 32.0 | 3.3 | 7.9 | 13.3 | 9.4 | 2.8 | 0.26 | 0.034 | 8.4 | ||

| 1987-09-18 | St-2 | 29.5 | 4.0 | 7.9 | 14.1 | 9.6 | 2.5 | 0.14 | 0.033 | 11 | ||

| 1987-10-20 | St-2 | 31.0 | 3.2 | 7.6 | 14.3 | 8.9 | 2.1 | 0.39 | 0.051 | 11 | ||

| 1991-06-25 | St-2 | 30.0 | 5.0 | 8.1 | 0.932 | 10.7 | 1.9 | 1.8 | 0.17 | 0.023 | 1.2 | |

| 2012-05-22 [13] | St-2 | 35.7 | 4.4 | 7.9 | 12 | 2.2 | 0.08 | 0.028 | 4.0 | |||

| 2012-07-18 [13] | St-2 | 35.6 | 3.9 | 8.4 | 9.6 | 2.0 | 0.15 | 0.020 | 6.9 | |||

| 2012-09-26 [13] | St-2 | 34.0 | 5.0 | 8.2 | 8.7 | 2.2 | 0.12 | 0.020 | 5.2 | |||

| 2012-10-23 [13] | St-2 | 34.0 | 3.3 | 7.7 | 9.3 | 2.2 | 0.13 | 0.024 | 9.6 | |||

| 2013-05-22 [14] | St-2 | 35.0 | 5.2 | 7.7 | 15 | 1.9 | 0.12 | 0.024 | 1.6 | |||

| 2013-07-23 [14] | St-2 | 35.7 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 2.0 | 0.13 | 0.015 | 1.9 | |||

| 2013-09-19 [14] | St-2 | 32.9 | 5.9 | 8.3 | 9.5 | 2.0 | 0.13 | 0.018 | 3.1 | |||

| 2013-10-31 [14] | St-2 | 33.1 | 4.0 | 7.8 | 9.2 | 2.1 | 0.18 | 0.034 | 8.4 | |||

| 2022-07-27 | St-2 | 32.0 | 6.4 | 8.4 | 27.0 | 0.946 | 8.8 | 2.2 | 0.13 | 0.015 | 3.3 |

[1] 長谷川健,2017.阿寒火山におけるカルデラの成り立ち.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:3–15.釧路市教育委員会,釧路.

[2] 和田恵治,2017.後カルデラ火山、雄阿寒岳と阿寒湖沼群の成り立ち.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:17–28.釧路市教育委員会,釧路.

[3] 北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課,2021.アイヌ語地名リスト.URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.html(2024年10月17日時点)

[4] 国土地理院.湖沼データ(阿寒湖).URL: https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/koshouchousa-list.html(2024年10月17日時点)

[5] 国土交通省.国土数値情報(20万分の1土地分類基本調査「地形分類図」).URL: https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/land/l_national_map_20-1.html(2024年10月8日取得)

[6] 石川靖,1998.湖沼環境(4)流入河川による栄養塩類の負荷.マリモ研究特別号,阿寒町教育委員会[編集].40–41.阿寒町教育委員会,阿寒.

[7] 阿寒湖のマリモ保全対策協議会,2012.マリモ保護管理計画,阿寒湖のマリモ保全対策検討委員会[執筆・編集].URL: https://marimo-web.org/data/marimo_hogokeikaku.pdf(2024年10月17日時点)

[8] 環境省生物多様性センター.自然環境調査Web-GIS(第6-7回自然環境保全基礎調査,1/25,000植生図).URL: http://gis.biodic.go.jp/webgis/(2022年6月2日取得)

[9] 五十嵐聖貴・石川靖・三上英敏,2000.阿寒湖の陸水学的特徴とその変遷.国立環境研究所研究報告第153号 湖沼環境の変遷と保全に向けた展望,高村典子[編]:34–54.国立環境研究所,つくば.

[10] 北海道立総合研究機構 環境科学研究センター,2014.平成25年度阿寒湖環境基準未達成原因究明調査報告書.地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センター,札幌,24p.

[11] 尾山洋一,2017.阿寒湖沼群の水環境.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:29–42.釧路市教育委員会,釧路.

[12] 環境省.阿寒摩周国立公園の見どころ.URL: https://www.env.go.jp/park/akan/guide/view.html(2024年10月17日時点)

[13] 北海道立総合研究機構 環境科学研究センター, 2013, 平成24年度阿寒湖環境基準未達成原因究明調査報告書, 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センター, 札幌, 23p.

[14] 北海道立総合研究機構 環境科学研究センター, 2014, 平成25年度阿寒湖環境基準未達成原因究明調査報告書, 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センター, 札幌, 24p.

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido

KushiroCityBoardOfEducation.jpg)