パンケトー

Lake Panketo

| 所在地 (Location) | 釧路市(阿寒地区) (Kushiro City) |

| 成因 (Origin) | 堰止湖 (dammed lake) |

| 湖面標高 (Elevation) | 455 m |

| 湖面積 (Surface area) | 2.78 km2 |

| 最大水深 (Max. depth) | 54.0 m |

| 容積 (Volume) | 67600 ×103 m3 |

| 集水域面積 (Watershed area) | 50.72 km2 |

湖南東部から北西方向を撮影。集水域はすべて天然林である。阿寒湖・パンケトー・ペンケトーは、雄阿寒岳を取り囲む三連湖で、雄阿寒岳ができる前はひとつの湖、古阿寒湖だった。写真奥側に流出河川のイベシベツ川があり、阿寒湖に注ぐ。(2023年8月22日撮影)

パンケトーは、釧路市北部の阿寒カルデラ内にあって、雄阿寒岳の北山麓に位置し、阿寒湖と分断されている。この湖は、およそ15万年前に阿寒カルデラに湛えられていた湖(古阿寒湖)が、その後の雄阿寒岳の噴出物により分断されてできた堰止湖である [1]。「パンケ」とは、「下流側の」という意であり、ペンケトーと対比されて下流側の湖という意味と思われる。

パンケトーは湖面標高455 mと阿寒湖より高い位置にある淡水湖である。湖面積は2.87 km2と阿寒湖の約5分の1ながら、最大水深は54 mと阿寒湖より深い。阿寒カルデラ内にある阿寒湖沼群の中で、面積は阿寒湖に次いで2番目に大きく、最大水深は最も深い [2]。

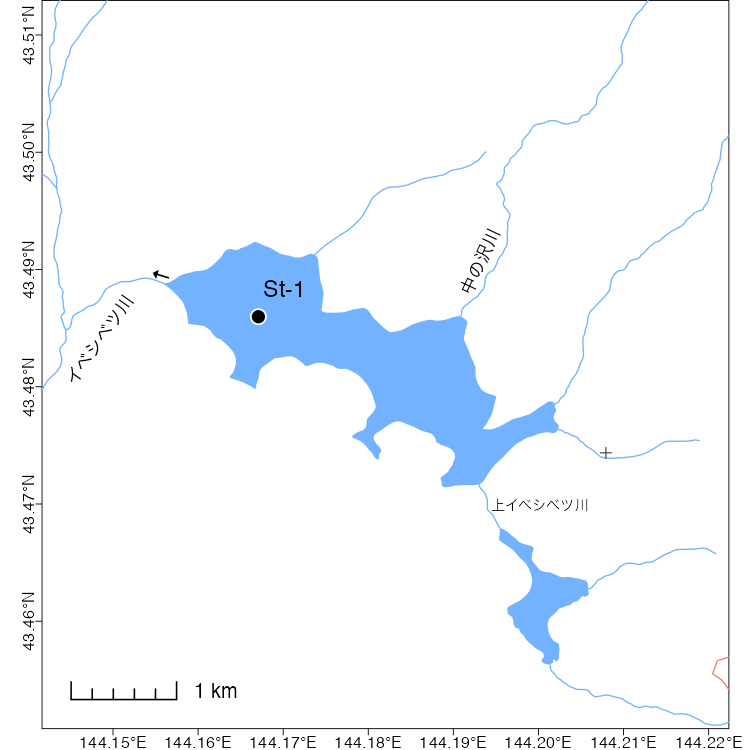

パンケトーは大きく3つの湖盆に分かれている。最深部が存在するのは、最も流出側の湖盆である(St-1)。主な流入河川は、下の沢川、中の沢川、三ノ沢、四ノ沢、そしてペンケトーから流入する上イベシベツ川である。流出水は、湖西端のイベシベツ川を経て、阿寒湖に注ぐ。

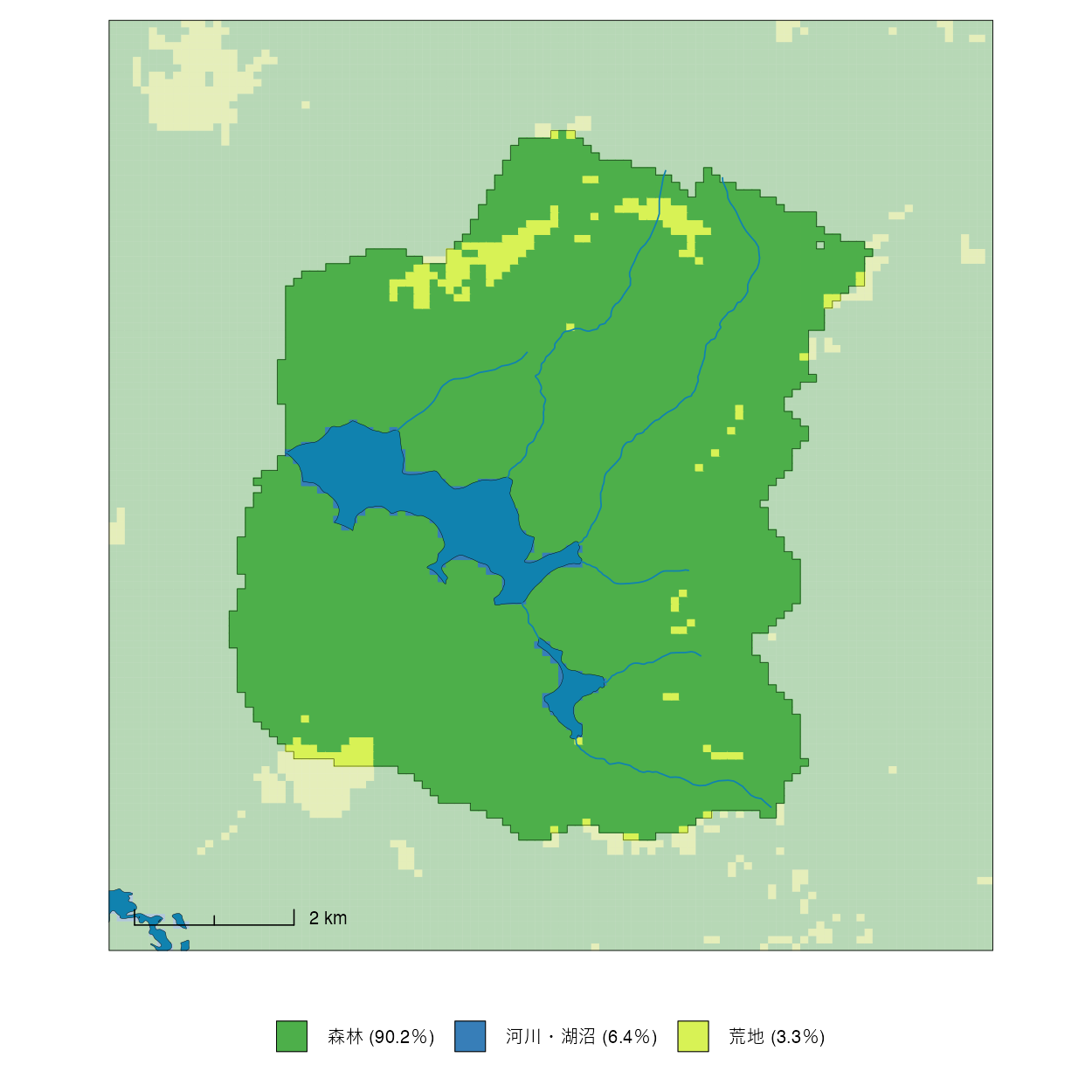

集水域の土地利用は、森林が全体の約90%を占め、その大部分はエゾマツやトドマツなどの亜高山帯針葉樹林から成る自然植生である [3]。湖畔にはトドマツ-ミズナラ群落から成る針広混交林が広がっている [3]。

パンケトーの特徴は、阿寒湖沼群の中で最も透明度が高いことである [2]。これまでの調査で、透明度は8.7~17.5 mと非常に高く、無色透明で清澄な湖沼である。他の調査結果などを合わせて考えると、透明度は夏に良くなることがわかっている。2023年8月の透明度は13.0 mであり、1980・90年代から大きな変化は見られていない。

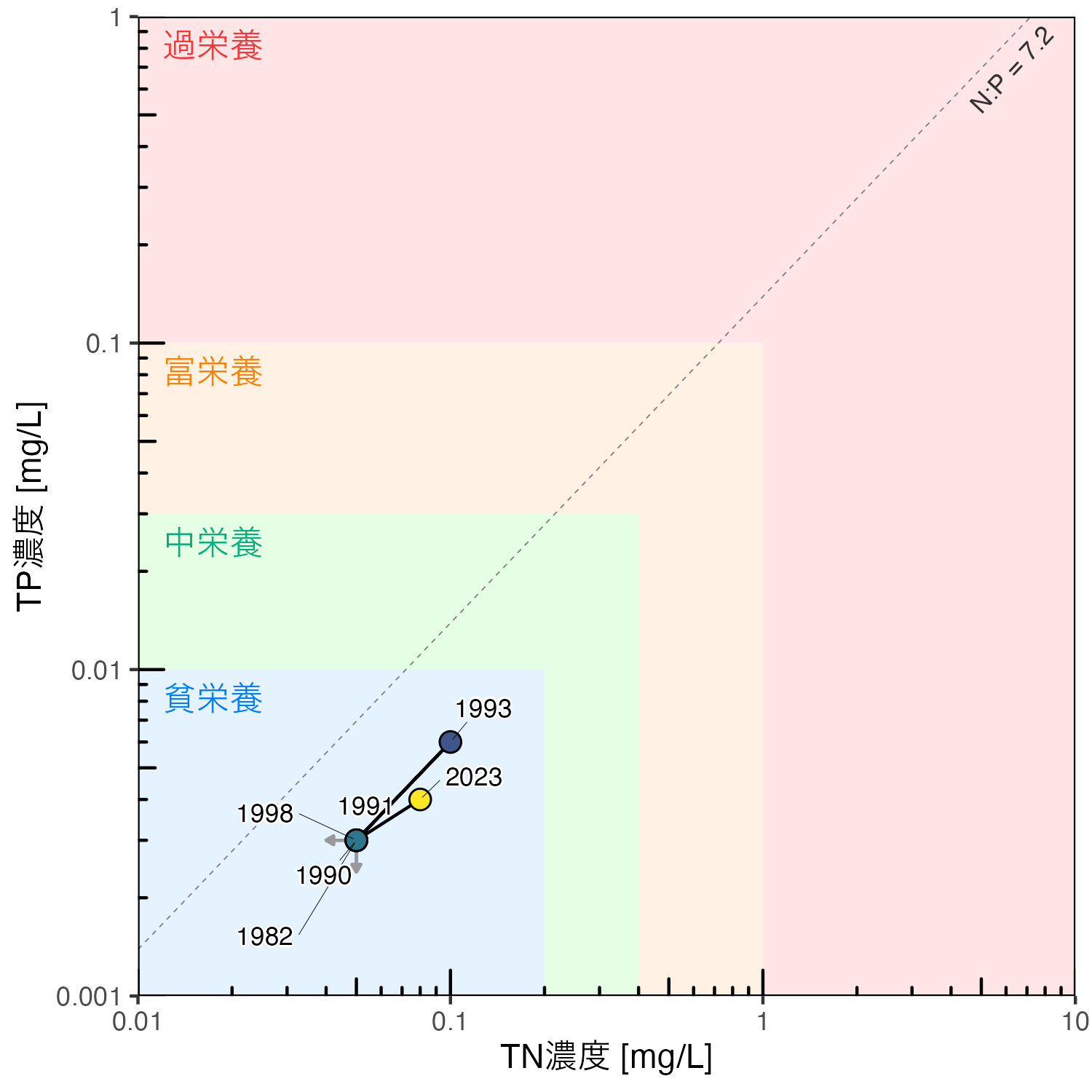

2023年のTNとTP濃度はそれぞれ0.08と0.004 mg/Lと貧栄養レベルである。栄養度について1980・90年代から明確な変化は見られていない。2023年のChl-a濃度は0.23 μg/Lであり、過去の測定値の範囲内であった。

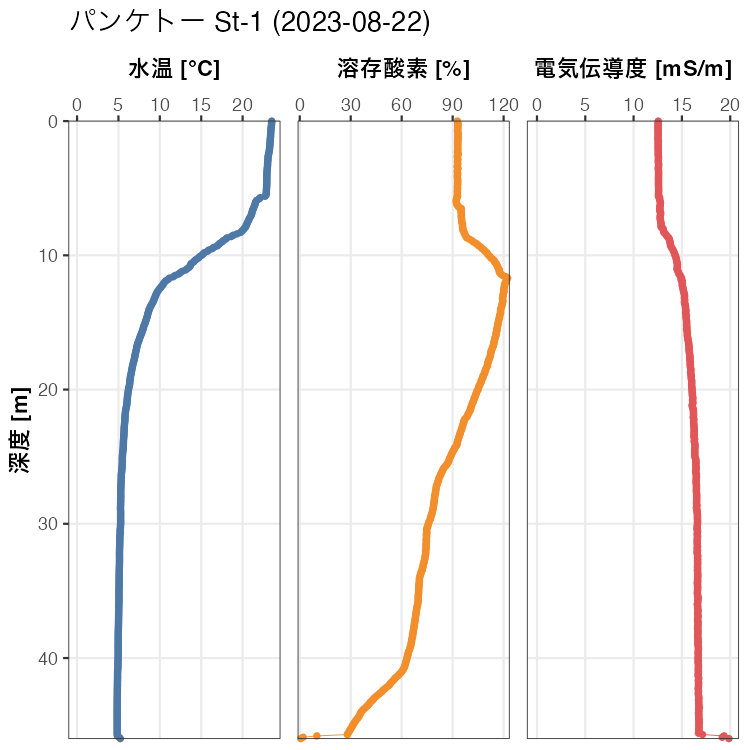

2023年8月の水質鉛直プロファイルでは、水温は水深5 m付近から20 m付近にかけて急激な低下(水温躍層)が見られ、上層で高水温、下層で低水温の成層構造が見られた。溶存酸素は水深12 m付近で明確なピークが認められ、飽和度120%の過飽和を示した。下層では、深度とともに溶存酸素は低下し、最深部では30%を下回った。植物プランクトンは、表層ではなく、中層域や下層域に増殖層が存在していることがわかっており、他の貧栄養湖と類似した環境を呈している。

当所(旧北海道環境科学研究センター)が1992~1994年にさけます・内水面水産試験場(旧北海道立水産孵化場)と共同で行った研究によって、パンケトーは他の貧栄養湖に比べて、ピコ植物プランクトン(細胞サイズが0.2〜2 μmの微小な植物プランクトン)やバクテリアの現存量が大きく、そのことが、動物プランクトンやヒメマスの生産を支えていることが明らかにされた [4] 。その要因として、パンケトーは他の貧栄養湖に比べて、湖面積に対する集水域面積の比(約17)が大きく、森林集水域からの栄養塩類の供給割合が大きいことが指摘されている [4]。

パンケトーの湖面とその集水域は阿寒摩周国立公園に含まれている。数多くの種類の水草の生育が確認されており、とくに植物体全体が水中に沈んで成長する沈水植物の種類が多いのが特徴とされている [5]。その一方で、特定外来生物に指定されているウチダザリガニの摂食等による水草の減少が問題となっている [5]。

| 調査日 | 地点 | 全水深 [m] |

透明度 [m] |

pH | Cl- [mg/L] |

アルカリ度 [meq/L] |

DO [mg/L] |

COD [mg/L] |

TOC [mg/L] |

TN [mg/L] |

TP [mg/L] |

Chl-a [μg/L] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1982-07-13 | St-1 | 40.0 | 17.5 | 7.9 | 8.0 | 0.5 | <0.05 | <0.003 | 0.10 | |||

| 1985-10-22 | St-1 | 9.9 | 7.3 | 3.8 | 11.1 | 0.95 | ||||||

| 1990-07-17 | St-1 | 40.0 | 16.5 | 6.6 | 3.7 | 0.8 | <0.05 | <0.003 | 0.50 | |||

| 1991-06-27 | St-1 | 14.0 | 7.3 | 3.3 | 0.670 | 7.4 | 0.8 | <0.5 | 0.05 | <0.003 | 0.30 | |

| 1993-05-18 | St-1 | 48.0 | 8.7 | 7.2 | 2.4 | 0.569 | 12.6 | 1.1 | 0.10 | 0.006 | 2.5 | |

| 1998-07-22 | St-1 | 49.0 | 15.2 | 7.7 | 2.0 | 0.563 | 8.4 | 1.2 | 0.9 | <0.05 | <0.003 | 0.24 |

| 2023-08-22 | St-1 | 49.4 | 13.0 | 7.6 | 4.30 | 0.640 | 7.9 | 1.1 | 0.08 | 0.004 | 0.23 |

[1] 和田恵治,2017.後カルデラ火山、雄阿寒岳と阿寒湖沼群の成り立ち.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:17–28.釧路市教育委員会,釧路.

[2] 尾山洋一,2017.阿寒湖沼群の水環境.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:29–42.釧路市教育委員会,釧路.

[3] 環境省生物多様性センター.自然環境調査Web-GIS(第6-7回自然環境保全基礎調査,1/25,000植生図).URL: http://gis.biodic.go.jp/webgis/(2022年6月2日取得)

[4] 北海道環境科学研究センター・北海道立水産孵化場,1995.湖沼における環境保全と生物生産性に関する研究,北海道総合企画部共同研究報告書.

[5] 田村由紀・若菜勇,2017.阿寒湖沼群の水環境.釧路叢書 第37巻 The Great Nature of Akan 阿寒の大自然誌,佐藤謙・日野修次・和田恵治・若菜勇[監修]:187–202.釧路市教育委員会,釧路.

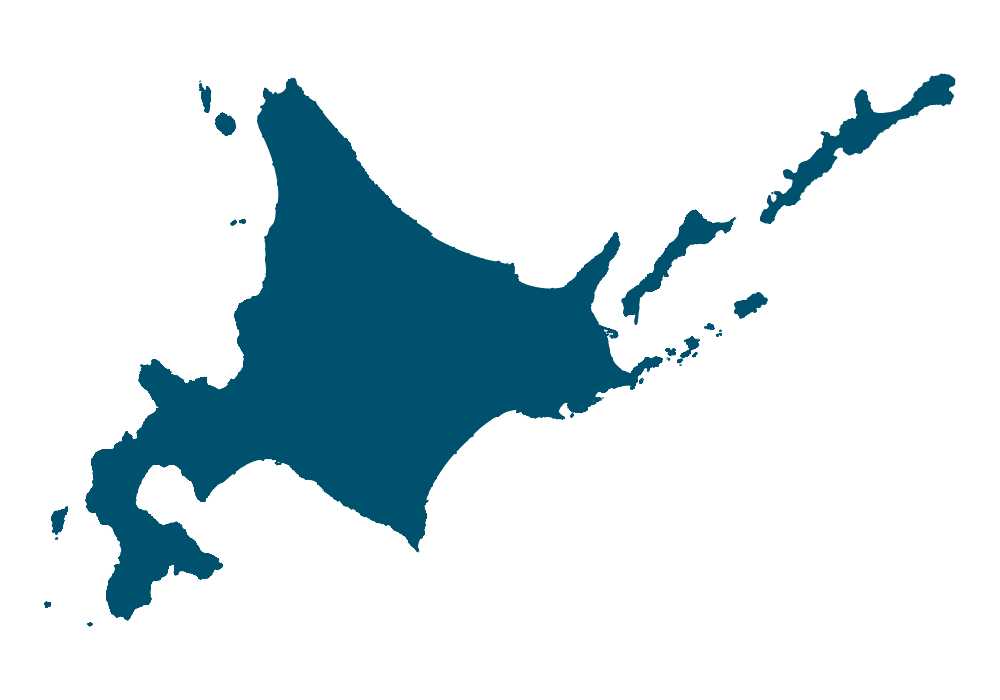

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido