「試験研究は今」500号を迎えて

広報誌「試験研究は今」が、平成15年5月に500号を迎えました。創刊は平成元年8月ですから、500号までにはおよそ15年を要しています。そこで、今回500号を迎えたことを機に、これまでに掲載された内容などについて、皆さんに紹介したいと思います。

「試験研究は今」が発行となった理由につきましては、ご承知の方もいるとは思いますが、創刊号に次のような記載があります。『全道各地で水産試験研究プラザを開催したところ、多くの皆さんから「わかりやすい広報を」との要望が出されました。こうした声にお答えするため「試験研究は今」を発行することといたしました。』この創刊号時の考えは今も同じで、執筆にあたっては漁業関係者の皆さんが「わかりやすく、見やすく」を基本にし、出来るだけ写真やグラフを使用するようにしています。

「試験研究は今」という赤い字で書かれたタイトルも号数を重ねるうちに、漁業関係者へ次第に定着してきたほか、道内市町村の水産の担当者などへも愛読者が増えました。

各浜や道内の水産担当者からも、「たいへんわかりやすい」との声を聞くことによって、水試・孵化場の研究員も、より一層執筆に力が入りました。

創刊から500号までの要した時間を振り返りますと、この間水産業を取り巻く情勢も漁業資源の減少や価格の低迷といった、大きな変革の時期にあったことは言うまでもありません。

また、水試内に目を向けてみますと、中央水試(H7年)・稚内水試(H10年)の新庁舎落成や金星丸の新造船への移行(H13年)などがありましたが、やはり最も大きな出来事は、平成12年に水試創立100周年を向かえ、100周年を記念した様々なイベントの開催や「百周年記念誌」・漁業生物図鑑「新北のさかなたち」を水試・孵化場の研究職員自らにより作成したこととではないでしょうか。

私は当時は水試に勤務していませんでしたが、記念式典を企画した担当職員の方々や百周年記念誌及び漁業生物図鑑「新北のさかなたち」を作成・編集した方々には大変な苦労であったと思います。

「試験研究は今」が発行となった理由につきましては、ご承知の方もいるとは思いますが、創刊号に次のような記載があります。『全道各地で水産試験研究プラザを開催したところ、多くの皆さんから「わかりやすい広報を」との要望が出されました。こうした声にお答えするため「試験研究は今」を発行することといたしました。』この創刊号時の考えは今も同じで、執筆にあたっては漁業関係者の皆さんが「わかりやすく、見やすく」を基本にし、出来るだけ写真やグラフを使用するようにしています。

「試験研究は今」という赤い字で書かれたタイトルも号数を重ねるうちに、漁業関係者へ次第に定着してきたほか、道内市町村の水産の担当者などへも愛読者が増えました。

各浜や道内の水産担当者からも、「たいへんわかりやすい」との声を聞くことによって、水試・孵化場の研究員も、より一層執筆に力が入りました。

創刊から500号までの要した時間を振り返りますと、この間水産業を取り巻く情勢も漁業資源の減少や価格の低迷といった、大きな変革の時期にあったことは言うまでもありません。

また、水試内に目を向けてみますと、中央水試(H7年)・稚内水試(H10年)の新庁舎落成や金星丸の新造船への移行(H13年)などがありましたが、やはり最も大きな出来事は、平成12年に水試創立100周年を向かえ、100周年を記念した様々なイベントの開催や「百周年記念誌」・漁業生物図鑑「新北のさかなたち」を水試・孵化場の研究職員自らにより作成したこととではないでしょうか。

私は当時は水試に勤務していませんでしたが、記念式典を企画した担当職員の方々や百周年記念誌及び漁業生物図鑑「新北のさかなたち」を作成・編集した方々には大変な苦労であったと思います。

-

-

「試験研究は今」創刊号

-

100周年記念式典

-

-

-

北水試百周年記念誌

-

漁業生物図鑑 (「新北のさかなたち」)

-

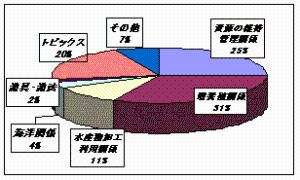

ここで、これまで発行された「試験研究は今」に掲載された内容を各種項目別に分類し、漁業者をはじめとした道民の皆さんへ、どのような研究などを報告してきたかを紹介します。

| 内訳 | 件数 |

|---|---|

| 資源の維持管理関係 | 135 |

| 増養殖関係 | 169 |

| 水産物加工利用関係 | 56 |

| 海洋関係 | 19 |

| 漁具・漁法関係 | 11 |

| トピックス | 107 |

| その他 | 36 |

| 合計 | 533 |

上のグラフと表が項目別に分類した結果です。号によっては、複数の話題を掲載している場合があるため、合計が500件より多くなっています。これを見ると、やはり海面・内水面を問わず水産資源の維持管理や増養殖に関する話題で過半数を占めていますが、加工利用や海洋関係、漁具・漁法に関する話題なども広く紹介していることがわかります。

次に魚介類の種類ごとに見てみます。今回調べたところ、これまでにおよそ50種類の魚介類に関する話題が記載されていることがわかりました。ここではそれを大きく5項目に分類してみました。その結果が次のグラフと表です。

| 内訳 | 件数 |

|---|---|

| 魚の仲間 | 168 |

| 貝類の仲間 | 79 |

| ウニ・ナマコの仲間 | 39 |

| イカ・タコ・エビ・カニの仲間 | 37 |

| コンブの仲間 | 21 |

| 合計 | 344 |

魚種別による掲載の内訳としては、344回の掲載数(トピックスや漁具などの記載もあるため500件よりも少ない)で、およそ50種類の魚介類等についての話題を紹介しています。今回は、50種類のすべては紹介しませんが、このうち特に掲載の多かったものを紹介しますと、(1)サケ・マス(50回)、(2)ホタテガイ(45回)、(3)ウニ(35回)、(4)ニシン(22回)、(5)海藻(21回)となっており、上位に位置したものは、いずれもお馴染みの魚介類で漁業関係者の関心もそれだけ高いことがうかがえます。

また、上記魚介類以外にも自然環境や廃棄物問題さらには遊漁に関する話題などで、約30回掲載するなど、その時々の話題となっているものを取り上げ掲載していたことがわかりました。

「試験研究は今」は、以前はぎょれんの系統通信と一緒に漁業関係者などへ配布していましたが、420号からは、ホームページ「マリンネット北海道」と「北水試だより」への掲載となり、皆様へのお知らせする手法は変わりましたが、これからも漁業関係者をはじめ道民の皆様へ、日頃の研究内容などをわかりやすく紹介して行きたいと考えています。

また、上記魚介類以外にも自然環境や廃棄物問題さらには遊漁に関する話題などで、約30回掲載するなど、その時々の話題となっているものを取り上げ掲載していたことがわかりました。

「試験研究は今」は、以前はぎょれんの系統通信と一緒に漁業関係者などへ配布していましたが、420号からは、ホームページ「マリンネット北海道」と「北水試だより」への掲載となり、皆様へのお知らせする手法は変わりましたが、これからも漁業関係者をはじめ道民の皆様へ、日頃の研究内容などをわかりやすく紹介して行きたいと考えています。

(中央水試:企画情報室 榊原 滋)