ページ内目次

未低利用藻類の有効活用を目指して

はじめに

北海道(特に道東地方)のコンブ漁場では雑海藻としてアイヌワカメやスジメが年間約3,000トン駆除されています。また、促成コンブの養殖場では間引きされたコンブが全道で年間約1,000トン、収穫の際に除去されるコンブの仮根(コンブ付着器)が年間約5,000トン廃棄されています。この他にも、調味料メーカーから出されるエキスを抽出した後のコンブ(エキス抽出残滓)など多くの水産バイオマス資源が未低利用のまま有効活用されていない現状にあります。

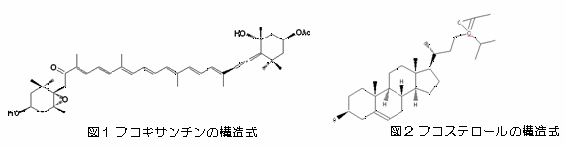

これら未低利用藻類の中でも特に褐藻類には、活性酸素を除去したり、抗がん作用などがあるカロテノイド色素の一種のフコキサンチン(図1)や、血栓を予防したり、コレステロール低下作用などがあるフコステロール(図2)といった有用成分が含まれています。このため、加工利用部ではこれら有用成分を効率的に海藻の中に濃縮させるほか、抽出して利用する技術を(独)中央水産研究所及び(独)畜産草地研究所と共同で研究しています。

これら未低利用藻類の中でも特に褐藻類には、活性酸素を除去したり、抗がん作用などがあるカロテノイド色素の一種のフコキサンチン(図1)や、血栓を予防したり、コレステロール低下作用などがあるフコステロール(図2)といった有用成分が含まれています。このため、加工利用部ではこれら有用成分を効率的に海藻の中に濃縮させるほか、抽出して利用する技術を(独)中央水産研究所及び(独)畜産草地研究所と共同で研究しています。

未低利用藻類の成分調査

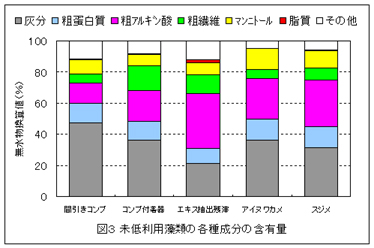

原料特性を把握するため、各未低利用藻類の一般的な成分の含有量を測定しました。なお、数値は水分量による誤差をなくすため、水分が全く無いと仮定した時の数値である「無水物換算値」で表しています(図3)。

- 灰分

- 粗蛋白質

- 粗アルギン酸

- 粗繊維

- マンニトール

- 脂質

濃縮試験の結果

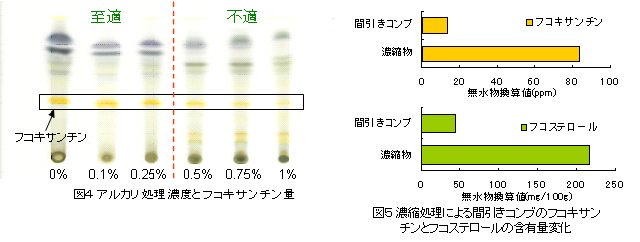

フコキサンチンはフコステロールより熱・強い光・強アルカリなどで分解されやすい、不安定な物質です。そのため有用成分の濃縮方法の検討では、フコキサンチン量の変化を指標にしながら、間引きコンブを使って行いました。

濃縮方法は、まず薄い塩酸でマンニトールなどの水に溶ける成分を除き、次いで各濃度のアルカリ(炭酸ナトリウム溶液)で水に溶けないアルギン酸などを除きました。この時の歩留まりを基に、除去できた成分の量を多糖類等の除去率として算出しました。この除去率の数字が高いほど、濃縮が進んでいる目安になります。その結果、アルカリ処理濃度0.5パーセント以上ではフコキサンチンが分解することが分かりました(図4)。また、アルカリ処理濃度0~0.25パーセントの間では0.25パーセントが最も多糖類等の除去率が高くなりました。このため、アルカリ濃度は0.25パーセントが最も適していることが分かりました。この条件で濃縮処理した時の間引きコンブのフコキサンチン含有量は原料の6.1倍、フコステロールは4.9倍にもなっていることが分かりました(図5)。

今後は、間引きコンブなどの濃縮物や抽出したフコキサンチンを餌として与えた鶏から、日持ちの良い鶏肉や低コレステロール卵などの開発を行うとともに、フコキサンチンをマウスに与えて新たな機能性の探索などを行っていきます。

今後は、間引きコンブなどの濃縮物や抽出したフコキサンチンを餌として与えた鶏から、日持ちの良い鶏肉や低コレステロール卵などの開発を行うとともに、フコキサンチンをマウスに与えて新たな機能性の探索などを行っていきます。

(中央水産試験場 加工利用部 佐藤暁之)