第50回 海洋観測

北海道の海を調査しています!

2016年6月17日

水産研究本部 中央水産試験場 資源管理部 海洋環境グループ 研究主幹 奥村 裕弥

こんなお話をしました

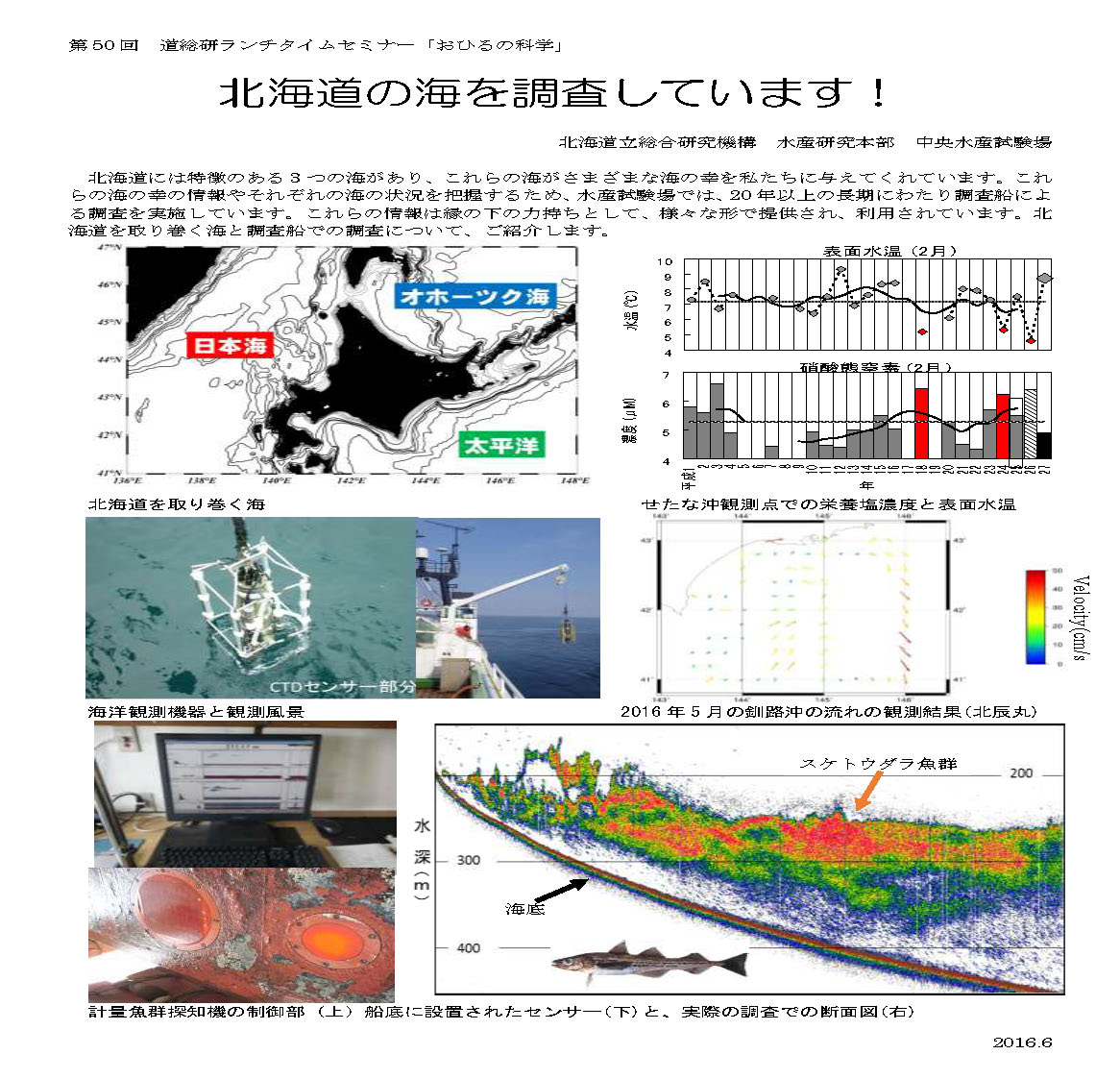

北海道は、3つの海(日本海、オホーツク海、太平洋)に囲まれ、それぞれが3つの海峡(津軽海峡、宗谷海峡、根室海峡)で繋がる複雑な海況となっています。

日本海は、冷たい海水の上を南からの対馬暖流が沿岸部を北上しています。北上する流れは、夏に多く冬に少な

くなります。そして、宗谷海峡を抜けてオホーツク沿岸を暖めることになります。オホーツク海は冷たい海で、冬は流氷に覆われ、春に冷たい海水は根室海峡等を抜けて太平洋に流れだし、親潮の一部として、太平洋沿岸部を流れていきます。太平洋沿岸部は、春に最も冷たい海水に覆われてしまい、日射で暖められるもしくは南から温かい海水がやってくるまで冷たい状態が続きます。

これら特徴ある3つの海を、水産研究本部では3隻の試験調査船(北洋丸、北辰丸、金星丸)により、北海道周辺海域の250点で偶数月に調査しています。この調査は平成元年以降継続して実施しており、一般的に用いられている30年平均値を求められるまであと少しとなっています。調査船による調査は、海の状態を知るためには欠くことの出来ない調査で、サンプルを採取するなど海の深いところまで調べることの出来る唯一の手法となっています。現在の数値モデルなども、海洋観測の結果を利用することで正確さを向上させており、今後の環境変化を監視するためにも観測を維持・継続することが必要なのです。

調査船による調査は、大きく分けて、海洋環境を調べる「海洋観測」と、漁業対象となっている魚種の資源量推定や生態を調べる「魚種調査」があります。それぞれの調査を円滑に実施するため、調査船には、様々な装備・機器が搭載されています。水温と塩分を測る機器(CTD)、流れを測る機器(ADCP)、採水やネット採取を行うためのウインチ、魚の量を調べる計量魚群探知機、魚を見つける魚群探知機、魚を採取する各種トロール等です。また、調査に応じて各種調査機器を搭載して調査することも出来ます。

各調査で得られた様々な情報は、関係機関にメール配信やホームページ上で公開して、広くその周知を図っています。海洋観測の情報は、海上保安庁や他研究機関に提供され、商船の航行情報やモデルのデータとして利用されており、また、注意すべき情報は、漁業者や関係機関へその都度、情報発信しています。

魚種調査の情報は、水産資源管理の資料として利用されています。一部の調査結果は、漁業情報として公開されています。

これら情報は、安定した漁業生産の一助となっているとともに、縁の下の力持ちとして様々な所で利活用されています。

講演資料(PDF)

イルカの壁紙写真 ダウンロード

試験調査船から撮影した北海道の海を泳ぐイルカたちの写真です。

クリックすると原寸大の画像が表示されます。壁紙などに自由にお使いください。

第50回記念 道総研ランチタイムセミナー「おひるの科学」ダイジェスト(PDF)

第50回の開催を記念して、全50回の内容をまとめた小冊子(ダイジェスト)を作成しました。どなたにもわかりやすい内容で、道総研が持つ様々な知見・研究成果をご紹介しています。ぜひご覧ください。