噴火湾におけるホタテガイのへい死の特徴と陸奥湾との関係

稚貝期にへい死要因がある、稚貝の質低下で耳吊り後にもへい死、7~9年周期?、陸奥湾と同時期?

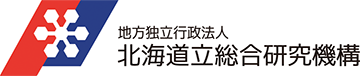

ホタテガイの養殖は1970年初期に始まり、北海道噴火湾では漁獲量6万トンを超えた1977年から3年間大量へい死に見舞われました(図1a)。1993年と1995年には稚貝がへい死し、1995年には水試により原因調査も行われました。また、2000年以降噴火湾では、2002年と2003年に稚貝に大量の外部異常と大量へい死がそれぞれ発生し、2009年に稚貝の大量のへい死と外部異常が同時に発生しました(外部異常とは殻に見られる異常で、変形や欠刻をいいます。以後、”変形”と呼びます)。この稚貝に発生した2回のへい死・変形で、噴火湾におけるホタテガイのへい死には、次の3つの特徴があることがわかりました。(1)へい死や変形が1年または2~3年連続して稚貝に発生する。(2)1990年以降では7~9年周期で起きている。(3)稚貝のへい死の結果、耳吊り用稚貝の不足と、耳吊り用稚貝の質的悪化により耳吊り後にもへい死するため、2年後の漁獲量が減少する。この漁獲量の減少は著しく、2004年には8.1万トンと2003年の14.2万トンから実に43パーセントも激減しました。また、同様に2011年も津波被害の発生前から、漁獲量の激減が予測されています。ただし、(2)の7~9年周期に関しては、事例が少ないため、この周期性が偶然である確率は0.10(モンテカルロ法)と比較的高く、「偶然ではない」とは今のところ言い切れません(ここでの、「偶然である確率」は統計学での危険率や有意水準と相同)。

一方、青森県陸奥湾においても、噴火湾と似た時期にへい死が起きています(図1b)。陸奥湾では漁獲量が4万トンを超えた1975年から7年ほど大量へい死に見舞われました。1990年以降20パーセントを超えるへい死が、1994年、2003年、2010年に起きています(2010年は推定)。つまり、1990年以降では、噴火湾における稚貝の大量へい死・変形と同年か1年前後して、陸奥湾で成貝(半成貝)の大量へい死・変形が起きています。事例が3例だけなので、この一致も偶然である確率は0.09(モンテカルロ法)と比較的高く、「偶然ではない」とは言い切れません。しかし、噴火湾と陸奥湾でへい死要因に関して、なにか共通の要素があることを示唆しているのかもしれません。

噴火湾のホタテガイ稚貝へい死年の海洋環境の特徴

津軽暖流水の流入小規模、底層の貧酸素水塊が遅くまで滞留、夏季噴火湾水と躍層が遅くまで残存

函館水産試験場では2005年から、試験調査船金星丸による噴火湾の海洋観測を強化し、へい死要因の解明を試みました。その結果、大量へい死と大量変形が同時に発生した2009年の海洋環境の特徴をとらえることができました。

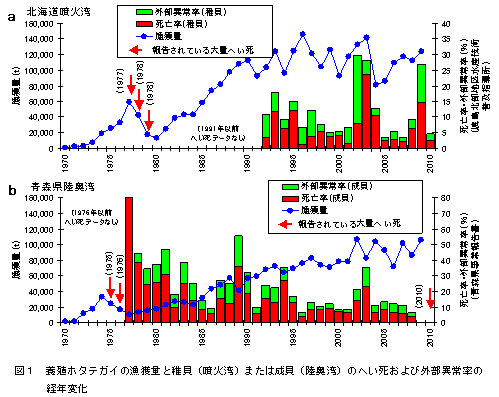

噴火湾には晩冬から春に、塩分濃度が低い沿岸親潮が流入するので、春の噴火湾は塩分32.2~33.2程度の低塩分水で満たされています。津軽暖流水は塩分が33.4~34.0と高いので、湾奥から湾口沖にかけての鉛直断面の塩分濃度変化を観測することで、湾内への津軽暖流水の流入の様子が観察できます。塩分33.4以上を津軽暖流水の目安として、図2を見てください。通常年(2008年)には、6月下旬に津軽暖流水のフロント部分が湾内に流入し(図2b)、9月から10月に津軽暖流水の主要部が大規模に湾内に流入します(図2c, d)。津軽暖流水は、湾の中層と底層から流入するので(図2c,d)、湾の最深部に貯まった貧酸素水塊と混ざりながら、貧酸素水塊を押し出して、湾の最深部を浄化します。ところが、へい死年 (2009年)は、6月には通常年と同様に、津軽暖流水のフロント部分が流入しましたが(図2f)、その後9月には津軽暖流水は湾口から離れて(図2g)、10月には湾口付近には観察されなくなりました(図2h)。結局2009年のへい死年には津軽暖流水は噴火湾にほとんど流入しませんでした。

噴火湾には晩冬から春に、塩分濃度が低い沿岸親潮が流入するので、春の噴火湾は塩分32.2~33.2程度の低塩分水で満たされています。津軽暖流水は塩分が33.4~34.0と高いので、湾奥から湾口沖にかけての鉛直断面の塩分濃度変化を観測することで、湾内への津軽暖流水の流入の様子が観察できます。塩分33.4以上を津軽暖流水の目安として、図2を見てください。通常年(2008年)には、6月下旬に津軽暖流水のフロント部分が湾内に流入し(図2b)、9月から10月に津軽暖流水の主要部が大規模に湾内に流入します(図2c, d)。津軽暖流水は、湾の中層と底層から流入するので(図2c,d)、湾の最深部に貯まった貧酸素水塊と混ざりながら、貧酸素水塊を押し出して、湾の最深部を浄化します。ところが、へい死年 (2009年)は、6月には通常年と同様に、津軽暖流水のフロント部分が流入しましたが(図2f)、その後9月には津軽暖流水は湾口から離れて(図2g)、10月には湾口付近には観察されなくなりました(図2h)。結局2009年のへい死年には津軽暖流水は噴火湾にほとんど流入しませんでした。

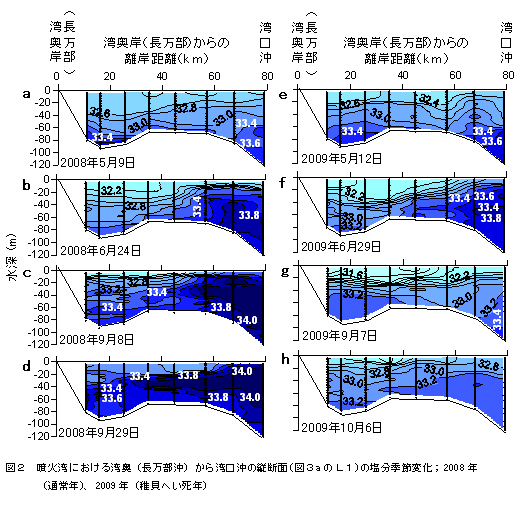

噴火湾では、3月に植物プランクトンが大規模に発生します。その大部分は死亡後、噴火湾の最深部にゆっくり沈み、微生物により分解されます。その微生物により酸素が消費されるので、7~8月の噴火湾最深部には溶在酸素の少ない「貧酸素水塊」が発生します(図3a, c)。この貧酸素状態は、7月の津軽暖流水の流入開始とともに、徐々に解消され、9月に津軽暖流水の主要部が大規模に湾内に流入すると、一気に解消します(図3b)。ところが、2009年(へい死年)のように、津軽暖流水が流入しない年は、冬まで貧酸素水塊が滞留することになります(図3d)。この貧酸素水塊が、秋(9月下旬~10月中旬)のシケ時に、夏季噴火湾水の移動に伴って大規模に流入する湾外水に押され、稚貝の垂下水深に出現すると考えられています。夏季噴火湾水とは、夏季に形成される、河川水により低塩分化し日射等によって暖められた噴火湾の表層水です。

稚貝のへい死要因

貧酸素水塊襲来により足糸を切る、躍層の残留、振動による稚貝どうしの噛み合い→へい死・変形

貧酸素水塊が直接稚貝をへい死させるとは考えていません。その理由は以下の2つです。(1)もし貧酸素水がホタテガイを直接へい死させるのであれば、成貝もへい死するはずであるが、へい死するのは稚貝だけである。(2)ホタテガイには稚貝にも成貝にも貧酸素耐性がある[ホタテガイの0齢貝も1齢貝も、水温15度・溶在酸素濃度2.0ミリグラム/リットル(1.4ミリリットル/リットル)で144時間暴露しても生残率は100パーセントだった。新居(2005) 育てる漁業No389]。

ホタテガイの稚貝は足糸と呼ばれる粘着性の糸を持ち、これで、物に付着しています。稚貝が足糸で稚貝カゴに付着している状態を、漁師さんたちは“ネッパル”とか“ネッパリがある”と呼び、健康な稚貝の一つの目安になっています。一般に、足糸で付着している二枚貝は「環境が悪くなると、自ら足糸を切り移動する」という生態を持っています。ホタテガイの稚貝も貧酸素水塊に襲来されると足糸を切ると考えられます。稚貝の大量へい死時に、「稚貝にネッパリがなくなっている」のはこのためです。

日本のホタテガイは、二枚貝のなかでも、殻が薄く、口の開いた貝です。ですから、足糸を切った(ネッパリのなくなった)稚貝は、カゴが傾いたり、振動で寄せ集められると、お互いの殻が軟体部に刺さり込む、いわゆる「噛み合い」が起きます。この「噛み合い」で外套膜(ホタテのミミ)等の軟体部が傷つき、症状の軽い個体は変形を起こし、症状の重い個体はへい死すると考えています。ホタテガイは殻だけが傷ついても、変形や欠刻を起こしません。殻の形成器官である外套膜が殻を修復するからです。殻に変形や欠刻が生じているということは、少なくとも外套膜が修復不能なくらい傷ついていることを示しています。つまり、変形・欠刻はカゴの中で、「噛み合い」が起きている一つの証拠となります。

津軽暖流水の噴火湾への流入は、「エスチュアリー循環」という現象の一つです。これは、湾外の高塩分の水が中底層から流入するのと同時に、湾内の高温・低塩の水が表層から流出する、という現象です。つまり、通常年の噴火湾の秋には、津軽暖流水が大規模に流入し、夏季噴火湾水(表層水)を追い出すため、10月中旬以降の噴火湾の水深0~50mは水温も塩分もほとんど均一な、稚貝にとってはストレスの少ない環境になります。ところが、津軽暖流水の流入が小規模な年は、夏季噴火湾水が追い出されないため、水温・塩分が急激に変化する躍層が11月頃まで、稚貝の垂下水深帯に残留することになります。この躍層の存在により、稚貝カゴに震動が伝わり、稚貝どうしの噛み合いを助長すると考えられます。1976年陸奥湾での大量へい死時にも、「自動車のチューブで震動を吸収したら、へい死が減少した」(境一郎、1976日本におけるホタテガイ養殖)という記録が残っています。震動対策や「噛み合い」をさせない工夫が稚貝へい死対策の一つとなるかもしれません。

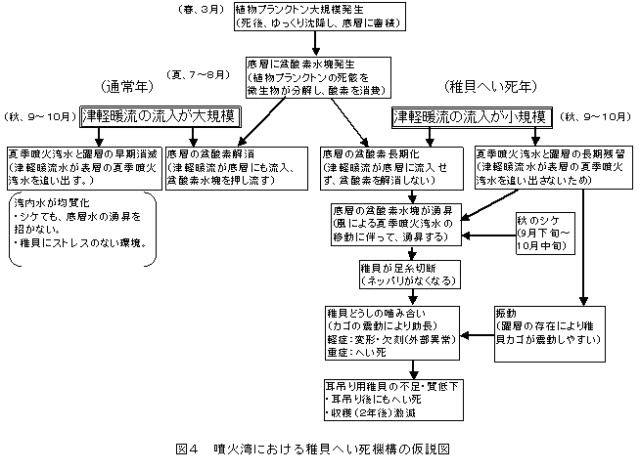

ここまで、「津軽暖流水の流入」と「稚貝のへい死」の関係の説明がかなり複雑になりましたので、図4にフロー図としてまとめました。

ホタテガイの稚貝は足糸と呼ばれる粘着性の糸を持ち、これで、物に付着しています。稚貝が足糸で稚貝カゴに付着している状態を、漁師さんたちは“ネッパル”とか“ネッパリがある”と呼び、健康な稚貝の一つの目安になっています。一般に、足糸で付着している二枚貝は「環境が悪くなると、自ら足糸を切り移動する」という生態を持っています。ホタテガイの稚貝も貧酸素水塊に襲来されると足糸を切ると考えられます。稚貝の大量へい死時に、「稚貝にネッパリがなくなっている」のはこのためです。

日本のホタテガイは、二枚貝のなかでも、殻が薄く、口の開いた貝です。ですから、足糸を切った(ネッパリのなくなった)稚貝は、カゴが傾いたり、振動で寄せ集められると、お互いの殻が軟体部に刺さり込む、いわゆる「噛み合い」が起きます。この「噛み合い」で外套膜(ホタテのミミ)等の軟体部が傷つき、症状の軽い個体は変形を起こし、症状の重い個体はへい死すると考えています。ホタテガイは殻だけが傷ついても、変形や欠刻を起こしません。殻の形成器官である外套膜が殻を修復するからです。殻に変形や欠刻が生じているということは、少なくとも外套膜が修復不能なくらい傷ついていることを示しています。つまり、変形・欠刻はカゴの中で、「噛み合い」が起きている一つの証拠となります。

津軽暖流水の噴火湾への流入は、「エスチュアリー循環」という現象の一つです。これは、湾外の高塩分の水が中底層から流入するのと同時に、湾内の高温・低塩の水が表層から流出する、という現象です。つまり、通常年の噴火湾の秋には、津軽暖流水が大規模に流入し、夏季噴火湾水(表層水)を追い出すため、10月中旬以降の噴火湾の水深0~50mは水温も塩分もほとんど均一な、稚貝にとってはストレスの少ない環境になります。ところが、津軽暖流水の流入が小規模な年は、夏季噴火湾水が追い出されないため、水温・塩分が急激に変化する躍層が11月頃まで、稚貝の垂下水深帯に残留することになります。この躍層の存在により、稚貝カゴに震動が伝わり、稚貝どうしの噛み合いを助長すると考えられます。1976年陸奥湾での大量へい死時にも、「自動車のチューブで震動を吸収したら、へい死が減少した」(境一郎、1976日本におけるホタテガイ養殖)という記録が残っています。震動対策や「噛み合い」をさせない工夫が稚貝へい死対策の一つとなるかもしれません。

ここまで、「津軽暖流水の流入」と「稚貝のへい死」の関係の説明がかなり複雑になりましたので、図4にフロー図としてまとめました。

おわりに

このように、2005年からの海洋観測の結果、噴火湾での稚貝のへい死は「津軽暖流水の流入が小規模である」ことが根本的な要因であることが強く示されました。もし、津軽暖流の強弱が噴火湾への流入の早晩を左右しているならば、同じ津軽暖流が支配的な陸奥湾でのへい死が噴火湾の稚貝のへい死と同時期に発生しても不思議ではないと言えます。ただし、陸奥湾でのへい死と津軽暖流の強弱の関係を示す現象はいまのところ見つかっていません。

「偶然ではない」とは言い切れませんが、1990年以降、噴火湾での稚貝のへい死は7~9年周期で起きています。もし、次の噴火湾での稚貝のへい死が2016~2018年の間に発生し、その年か1年前後して、陸奥湾でへい死が発生すれば、この「噴火湾での稚貝のへい死の周期性」と「へい死の噴火湾と陸奥湾との同時期性」の偶然である確率は、それぞれ0.01と0.05未満になり、統計学的にも「確からしい」と言えるものになります。このように、数年に1度しか起きない現象を研究するには、年月がかかるものです。

最後に、本研究に際し、快くデータを提供していただいた渡島北部地区水産技術普及指導所の方々に深く感謝いたします。

「偶然ではない」とは言い切れませんが、1990年以降、噴火湾での稚貝のへい死は7~9年周期で起きています。もし、次の噴火湾での稚貝のへい死が2016~2018年の間に発生し、その年か1年前後して、陸奥湾でへい死が発生すれば、この「噴火湾での稚貝のへい死の周期性」と「へい死の噴火湾と陸奥湾との同時期性」の偶然である確率は、それぞれ0.01と0.05未満になり、統計学的にも「確からしい」と言えるものになります。このように、数年に1度しか起きない現象を研究するには、年月がかかるものです。

最後に、本研究に際し、快くデータを提供していただいた渡島北部地区水産技術普及指導所の方々に深く感謝いたします。

(函館水産試験場 調査研究部 馬場勝寿)