ページ内目次

はじめに

写真1 サクラマスの稚魚(左)とスモルト幼魚(右)

サクラマスを稚魚の状態で河川に放流する稚魚放流と比べ高コストという問題はありますが,降海できる段階まで飼育した幼魚を放流するスモルト放流は,高い回帰率を示す点では有効とされています。さけます・内水面水産試験場道南支場では2004年以降,八雲町熊石地区(日本海側)の見市川へ毎年19〜33万尾のスモルト放流を行い,その結果,相当数の回帰親魚が遡上するようになりました(写真2)。道南支場では,漁獲された時に区別できるように鰭切り標識を施したスモルトを放流し,八雲町熊石地区で水揚げされたサクラマスの標識を確認し,放流魚の回帰率を調査しています。

-

-

写真2 見市川に遡上したサクラマス

-

道南支場で放流したスモルトの回帰率

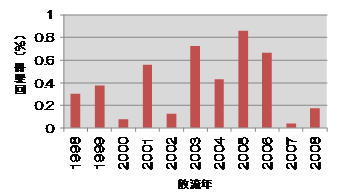

さけます・内水面水産試験場の前身の北海道立水産孵化場時代に北海道日本海側を中心とした広い範囲で放流スモルトの回帰調査が行われました。その結果,大型スモルト(放流時の体重30グラム程度)の放流効果が高い傾向を示したため,道南支場でも毎年大型のスモルトを放流しています。しかし,毎年同じような大きさのスモルトを放流しているのに,年によって回帰率が大きく変動しています(図1)。このような変動はどのような要因により決定されるのでしょうか?

-

-

図1 道南支場から放流したスモルト回帰率の年変動

-

-

-

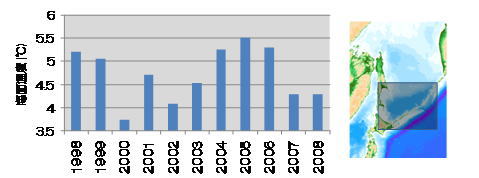

図2 11月のオホーツク海周辺(四角枠内)の海面温度月平均

海面温度データは農林水産省衛生画像データベースシステム(SIDaB)から提供

-

回帰率の変動要因

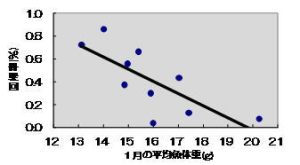

図3 スモルト放流前の冬の魚体重と回帰率

2つ目はスモルト放流までの魚の飼育方法です。道南支場の放流前冬期の魚体重と回帰率の関係を見ると,冬までの成長を抑えた放流群の回帰率が高い傾向を示しています(図3)。河川での天然サクラマス幼魚の成長は,秋~冬に餌量の減少と水温の低下により停滞し,冬~春にかけて水温の上昇と餌量の増加により急成長した個体がスモルトに変態し降海します。孵化場の飼育魚は,自然環境下の魚と異なり,季節的な餌量の制限を受けず,施設によっては地下水を使用し冬期でも高い水温で飼育可能ですが,天然魚と同じように秋~冬に成長を停滞させ春に急成長させることが,放流効果の高い魚を放流する上で必要なのかもしれません。北米での事例ですが,サクラマスと類似した生活史を持つギンザケのスモルト放流事業において,スモルト放流前の春の成長を促進することで遊泳能力や降海時に海水に適応する能力,そして回帰率の向上が見られており,サクラマスにおいても同様の効果が期待されます。

おわりに

サクラマス漁についても好漁不漁の状況は年によって大きく異なり,今回紹介した回遊環境も漁獲量の増減に影響を及ぼす要因の一つかもしれません。より放流効果の高いサクラマス増殖事業を進めるためには,放流した魚の放流効果を正しく評価することが重要です。さけます・内水面水産試験場では北海道のサクラマス資源を維持・増大させるための調査研究を今後も進めていきます。

(さけます・内水面水産試験場 道南支場 飯嶋亜内)