試験研究は今 No.230「ツノマタ漁は残るのか?」(1995年6月30日)

「ツノマタ漁は残るか?」

1.ツノマタという資源

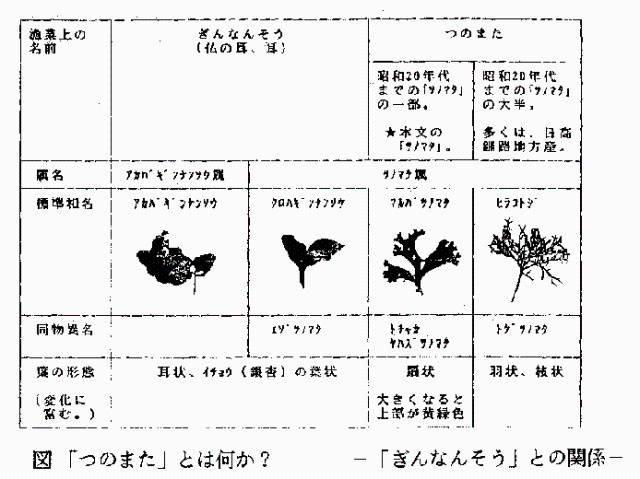

ところが、このツノマタというのがどの海藻を指すのか。実は、これがけっこう面倒なのです。充分な説明にはとても紙面が足りませんので、図にまとめてみました。

このツノマタ漁が、3年ほど前から福島漁協と松前漁協で、2~3トンずつと量的には少ないながらも復活しています。これは千葉県の業者から漆喰(しっくい)の原料用に依頼されたもので、同じくその原料になるギンナンソウではなく、初めからツノマタという「ご指名」の注文だったそうです。というのも、塗る時の感触がツノマタの方がいいからだそうです。漆喰の原料などというと、北海道に住むわれわれにはピンと来ないのですが、これが重要文化財の修復に使われると知れば、捨てたものでもないという気がしてきます。実は、このツノマタやギンナンソウに含まれるカラギーナンという粘性の強い成分には、食品を中心とした非常に幅広い用途があるのです。

今回、さっそく試食してみましたが、独特の生ぐさい臭いがあって、今ひとつ食欲がわきませんでした。きっとなにか工夫が必要なのだと思います。

2.今日のツノマタ漁

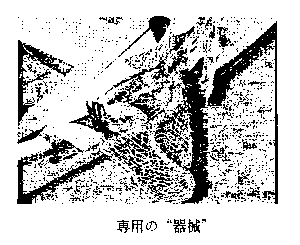

ツノマタは磯船の上からノゾキと、金属の歯が付いた専用の網(通称“器械”)を使って採られます。測ってみたところ、1回網を入れてから揚げるまでの時間は2分ほどでした。そして、1網に入るツノマタの生重量が2キログラムほどです。ふだんの漁は朝の5時から9時半くらいまでで、干し上がりで30キログラムの漁獲があるそうです。今回採られたツノマタでは、乾燥歩留まりが約30パーセントでしたから、4時間半では生で100キログラムほどを水揚げすることになります。

その後、天日で乾燥させますが、「ツノマタは乾きやすくていい。干すだけだし、手間がかからなくて、本当に一番いい。」ということでした。

3.これからのツノマタ漁

いかに手がかからないとはいえ、ツノマタは、なんといってもその価格の安いところが問題です。諸経費込みでキロ当り500円(乾重量)ですから、経費を引くと漁業者に残るのはキロ当り300円くらいにしかなりません。専用の“器械”は5万円もするというのにです。

確かに、きょうお話ししたツノマタ漁は、ごくローカルな、特殊な漁業のひとつといっていいでしょう。そして、おそらくは輸入に影響された低価格によって、いつまでこの漁が続けられていくのか、心配です。

「外国の自然と外国の漁師になんでも頼っていこう」という今の状況には、大いに問題があります。最近、「人間環境」「多様性」という言葉をよく耳にします。でも、例えばこのツノマタ漁のように身近にあるいろいろな自然を上手に「利用し続ける」ことこそが、自然の多様性や良い人間環境を維持していくことにとって、大切なことだと思います。

確かに、きょうお話ししたツノマタ漁は、ごくローカルな、特殊な漁業のひとつといっていいでしょう。そして、おそらくは輸入に影響された低価格によって、いつまでこの漁が続けられていくのか、心配です。

「外国の自然と外国の漁師になんでも頼っていこう」という今の状況には、大いに問題があります。最近、「人間環境」「多様性」という言葉をよく耳にします。でも、例えばこのツノマタ漁のように身近にあるいろいろな自然を上手に「利用し続ける」ことこそが、自然の多様性や良い人間環境を維持していくことにとって、大切なことだと思います。

(函館水試資源増殖部 野沢 靖)