ゴルフ場農薬とサケ・マス

1.ゴルフ場と農薬

近年、ゴルフは見るスポーツとしても、実際にブレーするスポーツとしても多くの方々に楽しまれています。

ゴルフ場は、広大な面積の芝を維持するために大量の水を必要とすることから、地下水や川の水を確保できる場所に造られますが、昆虫、細菌・ウイルス、雑草から芝を守るために大量の農薬を使っています。ところが、ゴルフ場は、少々の雨でもプレーができるよう極めて水はけの良い構造となっているため、農薬・肥料の流失や浸透が早く、農薬などの使用量も多くなる状況にあります。

最近、ゴルフ場の農薬が問題視されるようになったのも、農薬が地下水に浸透したり、河川に流出して水道水源を汚染する事故が起ったことや、平成元年に道内で民間の養魚場に大量のゴルフ場農薬が流れ込み、ニジマスやヤマベが9万尾へい死した事故が全国的に報道されたことによります。

道内には200ヶ所近くのゴルフ場があり、その中には、水道水源や養魚場の上流に造られているところも少なくありません。

また、道内のほとんどのゴルフ場では、芝の雪腐れを防ぐために、11月から12月に大量の殺菌剤を散布します。これらの殺菌剤は散布後の雨によりゴルフ場内の調整池に流れ込み、池の許容量を超えると河川などに流出することになります。

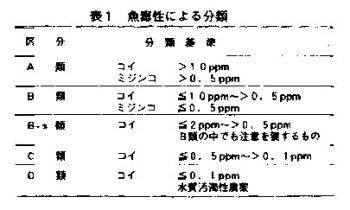

次に農薬についてですが、農薬は、化学構造・剤形・用途・毒性などによって分類されますが、その中の魚類に対する毒性による分類を表1に示しました。これは、農薬取締法で決められた水産生物の急性毒性試験法によって分類されたもので、48時間経過後に体長約5センチメートルのコイの50パーセントが死亡する農薬濃度(ppm(ミリグラム/l))で表されます。(48時間半数致死濃度(48hTLM))

ゴルフ場は、広大な面積の芝を維持するために大量の水を必要とすることから、地下水や川の水を確保できる場所に造られますが、昆虫、細菌・ウイルス、雑草から芝を守るために大量の農薬を使っています。ところが、ゴルフ場は、少々の雨でもプレーができるよう極めて水はけの良い構造となっているため、農薬・肥料の流失や浸透が早く、農薬などの使用量も多くなる状況にあります。

最近、ゴルフ場の農薬が問題視されるようになったのも、農薬が地下水に浸透したり、河川に流出して水道水源を汚染する事故が起ったことや、平成元年に道内で民間の養魚場に大量のゴルフ場農薬が流れ込み、ニジマスやヤマベが9万尾へい死した事故が全国的に報道されたことによります。

道内には200ヶ所近くのゴルフ場があり、その中には、水道水源や養魚場の上流に造られているところも少なくありません。

また、道内のほとんどのゴルフ場では、芝の雪腐れを防ぐために、11月から12月に大量の殺菌剤を散布します。これらの殺菌剤は散布後の雨によりゴルフ場内の調整池に流れ込み、池の許容量を超えると河川などに流出することになります。

次に農薬についてですが、農薬は、化学構造・剤形・用途・毒性などによって分類されますが、その中の魚類に対する毒性による分類を表1に示しました。これは、農薬取締法で決められた水産生物の急性毒性試験法によって分類されたもので、48時間経過後に体長約5センチメートルのコイの50パーセントが死亡する農薬濃度(ppm(ミリグラム/l))で表されます。(48時間半数致死濃度(48hTLM))

2.サケマスヘの影響

サケマスに及ぼす農薬の影響についての知見が極めて少ないので、代表的なゴルフ場農薬であるオキシン銅(雪腐れ防止用殺菌剤)の影響を調べていますので、その一部を紹介します。

1.ニジマス稚魚について

体重0.8~1.4グラムの稚魚を用いて試験を行ったところ、48hTLMは0.02ミリグラム/lとなりました。また、農薬にさらされていない稚魚では鰓蓋(えらぶた)の開閉数が13~15回/10秒であるのに対して、瀕死魚では18~22回/10秒にまで増加します。そして、衰弱から瀕死の状態になるにつれて、鰓の白色化が進み、へい死した多くの稚魚では鰓蓋と口を大きく開けているのが特徴です。また、鰓の組織を観察したところ、オキシン銅にさらされた稚魚は農薬が血中に入らないようにするために、二次鰓弁(たくさんの毛細血管が流れている目に見えないほど小さなひだで、ここで水中の酸素を取り込み、二酸化炭素を放出する。)間細胞を増殖させ、その結果、血液が円滑に流れなくなり酸素?二酸化炭素のガス交換が低下し、死に至ると考えられます。

2.サケ稚魚、サクラマス稚魚への影響について

ふ化後約3週間の体重0.25~0.33グラムのサケ稚魚を用いて試験を行ったところ、48hTLMは0.027ミリグラム/lとなり、鰓蓋開閉数は無処理魚で8~14回/10秒であるのに対して、高濃度区(0.033ミリグラム/l)では24時間経過後に平均19回/10秒にまで増加しました。

次に、浮上後3週目で体重0.3グラムのサクラマス稚魚を用いた試験では、48hTLMは0.15ミリグラム/lとなり、鰓蓋開閉数は48時間経過後に、低濃度区(0.014ミリグラム/l)で平均21回/10秒にまで増加しました。さらに、このサクラマス稚魚が平均体重1.5グラムに成長した時点で調べると、48hTLMは0.022ミリグラム/l、鰓蓋開閉数は低濃度区(0.014ミリグラム/l)で平均25回/10秒とかなり高い値となりました。

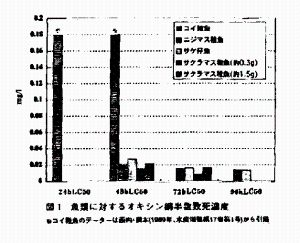

以上、調べたニジマス稚魚、サケ仔魚、サクラマス稚魚(平均体重0.3グラムと1.5グラム)の半数致死濃度を図1にまとめてみました。3魚種のうち0.3グラムサクラマス稚魚が最も低い値を示し、農薬に対する感受性が高いことがわかります。また、約1グラムのコイの半数致死濃度と、今回調べたサケマスの半数致死濃度を比較すると、サケ仔魚で6.5倍、ニジマス稚魚で8.6倍、0.3グラムサクラマスでは11.6倍もコイより農薬によるへい死の確率が高いことになります。

オキシン銅は、平成3年に魚毒性がB類からC類になり、使用条件が厳しくなりましたので、使用量は減少傾向にありますが、それに代わって使われているA類、B類に分類されている農薬の影響についてのデーターも決して十分ではありません。

そのため、サケマスはもちろん、その餌となる生物や水辺の植物を含めた河川環境、さらには、沿岸環境を少なくともこれまで同様の状態で維持するためには、今回のような基礎的な調査・研究を今後も続けていく必要があります。(水産孵化場病理環境部 伊澤敏穂)

次に、浮上後3週目で体重0.3グラムのサクラマス稚魚を用いた試験では、48hTLMは0.15ミリグラム/lとなり、鰓蓋開閉数は48時間経過後に、低濃度区(0.014ミリグラム/l)で平均21回/10秒にまで増加しました。さらに、このサクラマス稚魚が平均体重1.5グラムに成長した時点で調べると、48hTLMは0.022ミリグラム/l、鰓蓋開閉数は低濃度区(0.014ミリグラム/l)で平均25回/10秒とかなり高い値となりました。

以上、調べたニジマス稚魚、サケ仔魚、サクラマス稚魚(平均体重0.3グラムと1.5グラム)の半数致死濃度を図1にまとめてみました。3魚種のうち0.3グラムサクラマス稚魚が最も低い値を示し、農薬に対する感受性が高いことがわかります。また、約1グラムのコイの半数致死濃度と、今回調べたサケマスの半数致死濃度を比較すると、サケ仔魚で6.5倍、ニジマス稚魚で8.6倍、0.3グラムサクラマスでは11.6倍もコイより農薬によるへい死の確率が高いことになります。

オキシン銅は、平成3年に魚毒性がB類からC類になり、使用条件が厳しくなりましたので、使用量は減少傾向にありますが、それに代わって使われているA類、B類に分類されている農薬の影響についてのデーターも決して十分ではありません。

そのため、サケマスはもちろん、その餌となる生物や水辺の植物を含めた河川環境、さらには、沿岸環境を少なくともこれまで同様の状態で維持するためには、今回のような基礎的な調査・研究を今後も続けていく必要があります。(水産孵化場病理環境部 伊澤敏穂)