ヤリイカの資源増大をめざして

調査方法は、生活史を調べるため魚体の大きさや成熟度などの測定を行い、また、回遊状況を知るためヤリイカに目印となる標識を付けて放流し、再捕情報の提供を受けました。それと平行して、沿岸水温との関係も調べてみました。更に、青森県水産試験場でもヤリイカの生態について詳しい調査を行っていますので、これらの情報も合わせてまとめてみました。

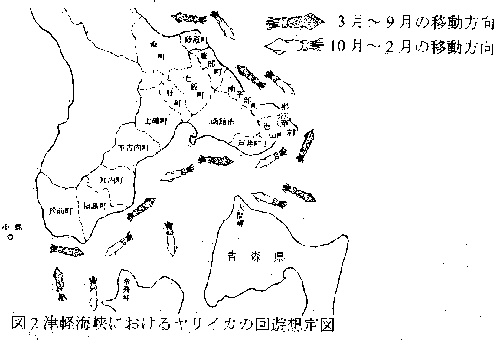

その結果、津軽海峡の北海道側では、ヤリイカは冬から春にかけて渡島半島の西側の岩礁域で、岩穴やくぼみの天井部に筒状の房に入った卵を産み付けます。卵は1~2ケヶ月後に艀化し、生まれたばかりの子ども(3ミリメートル)は自ら泳ぐ力がないので、津軽暖流に乗って1ケ月程海峡の西から東へ成長しながら流されます。その後、泳ぐ力が付いてくると、水温が8度~15度の所を選んで餌を求めて回遊しながら、津軽海峡の深みや、遠く噴火湾まで移動して、夏を過ごしているようです。その後、秋から冬にかけて噴火湾や海峡の深みから浅瀬に戻り、今度は逆に東から西へと成長しながら日本海まで移動して、産卵の準備を始めます。ここで充分に卵巣が成熟すると岩磯域に接岸して産卵をします。産卵が終わったヤリイカはまもなく死を迎え、生まれてから1年でその生涯を終えます。ごの産卵が行われる場所は、産卵から艀化までの期間中、水温が8度~15度に維持される場所を選んでいるようです。しかし、この時期に水温が例年よりも低くなって、適水温以下の期間が続くと、せっかく産み付けられた卵の孵化にも影響があるようで、次の漁期には漁獲量が減少しているようすがみられました。それを裏付けらるように、北大水産学部の実験でも、低水温の影響で卵が孵化しなかったことが確かめちれています。また、このことはヤリイカ人工産卵礁の達成場所を決めるための条件としても重要と考えられます。

このように、津軽海峡のヤリイカの生態について、ある程度の事が解ってきましたが、まだ推測の部分も多く残されています。また、安定的に漁獲するための対策や、どれくらい漁獲出来るかなどの予測を立てて、漁業者への情報提供を行うには、更に多くの資料を集めなければならないことから、このヤリイカの生態調査を継続していく必要があります。

今年も11月から12月にかけて、福島町・函館市・南茅部町の沿岸でヤリイカの標識放流を行いました。最近では、一般の遊漁者も岸壁などでヤリイカを釣っているとの情報が寄せられています。そこで、標識放流のポスターを作成し、漁業関係団体へ配布した他にも、函館市内の釣り具店にヤリイカ生態調査の主旨をご理解頂き、ポスターの掲示をお願いしました。多くの情報提供をお待ちしています。

(函館水試水産業専門技術員・資源管理部)