はじめに

北海道南部太平洋側に位置する噴火湾は、アカガレイやボタンエビ(トヤマエビ)などの漁業、ホタテガイの養殖漁業等が営まれ、スケトウダラの稚魚の育成場としても重要な海です。

さまざまな漁業が営まれる噴火湾では、約30年前にホタテガイの大量へい死が起こり、これを契機に湾内の環境について様々な調査が行われました。

当時、底質が汚かったこともあり、「ホタテガイの養殖業が噴火湾を汚したのでないか」という意見がでていましたが、明確な答えが無い状態が続いていました。

2006年以降、函館水試では試験調査船金星丸を用いた噴火湾の底質調査を実施しています。そこで、過去30年間で噴火湾の底質がどのように変化したかを明らかにしました。それとともに、1年間でどのように底質が変化するのか(いつキレイになって、いつ汚くなるのか)を明らかにしました。

さまざまな漁業が営まれる噴火湾では、約30年前にホタテガイの大量へい死が起こり、これを契機に湾内の環境について様々な調査が行われました。

当時、底質が汚かったこともあり、「ホタテガイの養殖業が噴火湾を汚したのでないか」という意見がでていましたが、明確な答えが無い状態が続いていました。

2006年以降、函館水試では試験調査船金星丸を用いた噴火湾の底質調査を実施しています。そこで、過去30年間で噴火湾の底質がどのように変化したかを明らかにしました。それとともに、1年間でどのように底質が変化するのか(いつキレイになって、いつ汚くなるのか)を明らかにしました。

底質調査とは

写真1不攪乱採泥器での採泥

これらは透明なアクリルチューブを海底に突き刺して泥を採取するタイプです。採取した泥を2センチメートル毎にスライスしてサンプルとしました。(写真3)

写真2アシュラ採泥器での採泥

底質のもう一つの指標として強熱減量があります。海底では、降り積もったプランクトンなどが微生物によって分解されていきます。この分解されるプランクトンなどの有機物の量を簡易的に表す値です。泥を高温で熱して、含まれている有機物を計測します。

写真3 サンプル採取状況

噴火湾の沖合の底質の状態について

図1に1979年と2006年の硫化物量と強熱減量の水平分布を示しました。硫化物量の水平分布を見ると、近年の方が値の高い所(赤い部分)が少なくなっています。強熱減量でも近年の方の値が低下しています。

この30年でホタテガイの生産量は4万トンから12万トンへと約3倍になりました。しかし、底質の状態を示す指標が悪化していないことから、「ホタテガイ養殖業が海を汚したとは言えない」と思えます。

当時の底質の悪化は、噴火湾全体で生産力(プランクトンの量)の大きな変化があったと考える方が妥当だと思います。

この30年でホタテガイの生産量は4万トンから12万トンへと約3倍になりました。しかし、底質の状態を示す指標が悪化していないことから、「ホタテガイ養殖業が海を汚したとは言えない」と思えます。

当時の底質の悪化は、噴火湾全体で生産力(プランクトンの量)の大きな変化があったと考える方が妥当だと思います。

-

-

図1 噴火湾の硫化物量(AVS-S)の水平分布(上図)と強熱減量(Ignission Loss)の水平分布

左が1979年 右が2006年

-

底質の季節変化

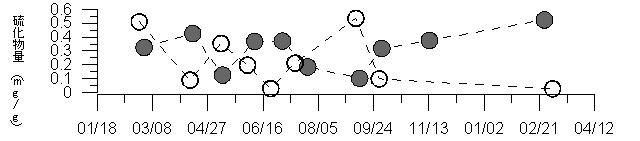

調査当初は、噴火湾の底質は初秋に汚れ、晩秋以降はきれいになると想定していました。しかし、この予想は大きく外れました。噴火湾の最深部の硫化物量(図2)は、初夏と晩秋に硫化物の値が低下する以外は、0.5ミリグラム/g程度の一定の値となりました。

これは、噴火湾深部では環境が安定している事を示しています。

これは、噴火湾深部では環境が安定している事を示しています。

-

-

図2 噴火湾最深部での2007年1月18日から2009年3月28日までの硫化物量の変化

-

終わりに

噴火湾の底質調査は、「貧酸素水塊の形成メカニズム及び沿岸部への輸送メカニズム解明」事業の一環として実施しています。この事業は2007年度から2009年度の予定で噴火湾の深部の環境について調べています。底質は噴火湾の深部の環境を色濃く反映します。今後、これまで明らかにされてこなかった津軽暖流の流入過程、底層水の排出過程について検討を進めていきたいと考えています。

函館水産試験場 調査研究部

奥村 裕弥

奥村 裕弥