2. 北海道の湖沼の成因と物理特性

成因から見た湖沼型

「成因」とは、湖沼がどのようにしてできたのかを表す用語である。天然湖沼の成因について、本Webサイトでは、環境庁[1]の定義を基本に、北海道に多く見られる「海跡湖」と「河跡湖」も含め、下表に示す8区分とした。

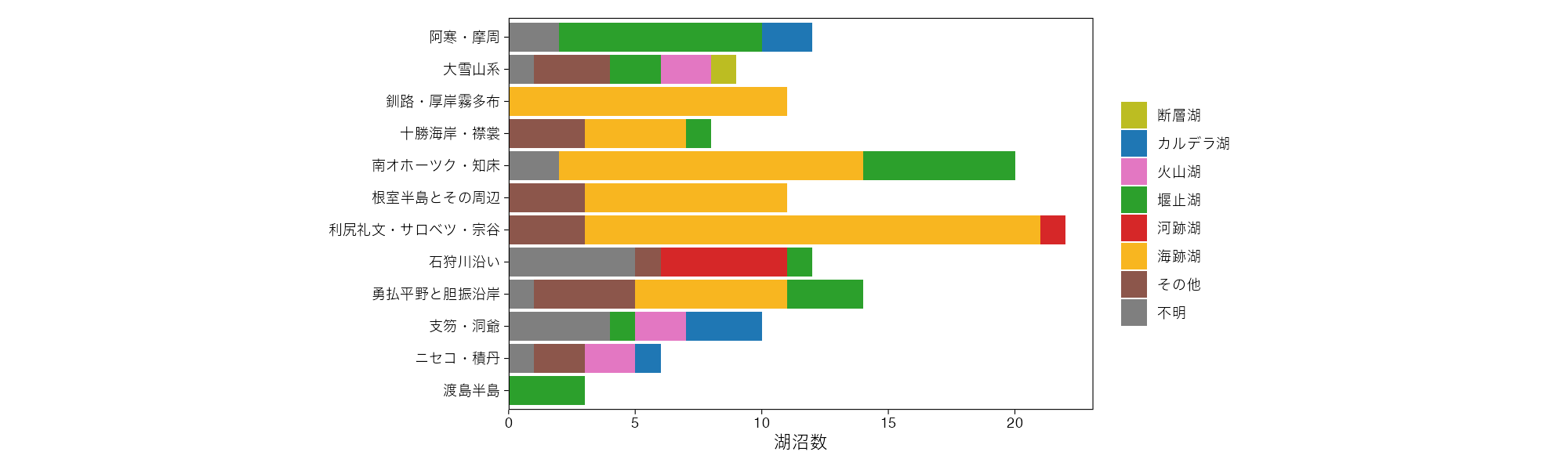

北海道の主要な天然湖沼(138湖沼;知床五湖の各湖沼をそれぞれカウント)のうち、海跡湖が59湖沼(全体の約43%)と最も多く、堰止湖が25湖沼(約18%)、その他が19湖沼(約14%)、不明が16湖沼(約12%)と続き、カルデラ湖、火山湖及び河跡湖がそれぞれ6湖沼(約4%)、断層湖が1湖沼(約1%)となっている。

エリア別では、海跡湖は「利尻礼文・サロベツ・宗谷」「南オホーツク・知床」「釧路・厚岸霧多布」「根室半島とその周辺」など海沿いに多く見られる。カルデラ湖や火山湖は「支笏・洞爺」「ニセコ・積丹」「阿寒・摩周」「大雪山系」など火山地帯に見られる。「石狩川沿い」には、石狩川の蛇行部分をショートカットする土木工事でできた河跡湖が多く見られる。

| 成因 | 定義 | 湖沼数(対象湖沼全体に占める割合) |

|---|---|---|

| 断層湖 | 断層によってできたくぼ地に水をたたえたもの | 1 (1%) |

| カルデラ湖 | 土地が鍋状に陥没して、その落ち込んだくぼ地に水をたたえたもの | 6 (4%) |

| 火山湖 | 火口、火口原に水をたたえたもの(カルデラ湖を除く) | 6 (4%) |

| 堰止湖 | 河谷、くぼ地が種々の要因で堰き止められて生じたもの(海跡湖や河跡湖は除く) | 25(18%) |

| 海跡湖 | かつて、海であったところが湖になったもの | 59(43%) |

| 河跡湖 | 河川の跡が残ったもの | 6 (4%) |

| その他 | 上記以外の成因のもの | 19(14%) |

| 不明 | 成因が不明であるもの | 16(12%) |

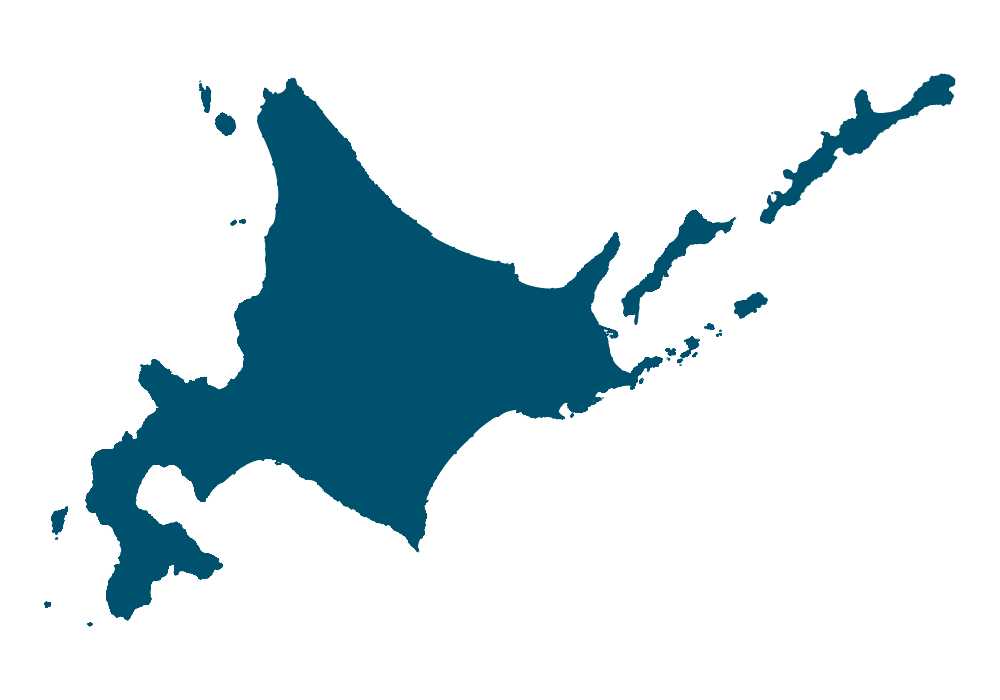

< エリアごとの成因区分図 >

エリア別・成因別に見た湖沼の物理特性

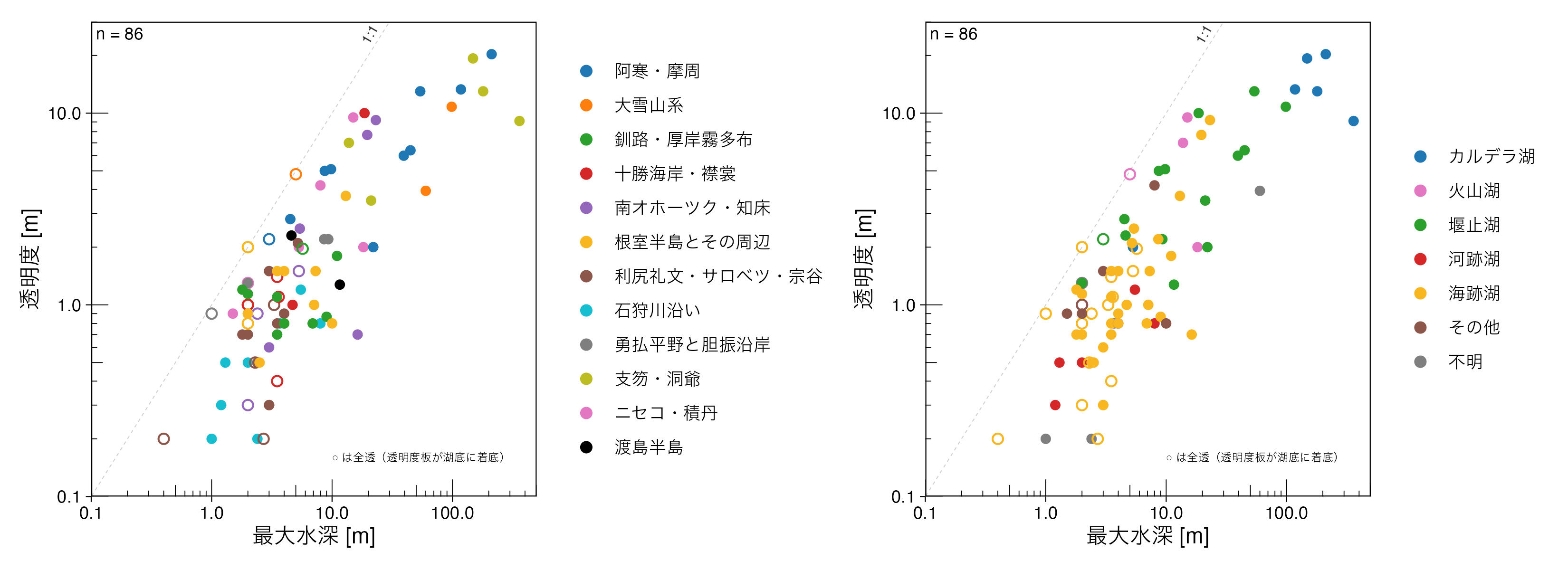

下の図は、各湖沼の最大水深(諸元データによる)と透明度との関係を表したものである(糠平ダム湖やデータの無い湖沼は除く)。水深は浅いところで0.4 m(猿骨沼)、深いところで360.1 m(支笏湖)ある。深い湖沼は「支笏・洞爺」「阿寒・摩周」などのエリアに多く、道内TOP5はいずれもこのエリアにあり、すべてカルデラ湖である。浅い湖沼は「利尻礼文・サロベツ・宗谷」「石狩川沿い」などに多く、海跡湖や河跡湖が多く含まれる。海跡湖でも、能取湖やサロマ湖、網走湖のように、10~20 mの深いものもある。透明度は水深が大きいほど高くなる傾向が見られ、「支笏・洞爺」「阿寒・摩周」などでは透明度が高い湖沼が多い。「利尻礼文・サロベツ・宗谷」「石狩川沿い」などでは透明度が低く、ほとんどの湖沼で1 mを下回っている。なお、透明度の調査で、底まで見えている(「全透」という)湖沼の場合、水深が仮にもっと大きい場合には、透明度もより高くなる可能性があることに留意されたい。

< 最大水深と透明度との関係 >

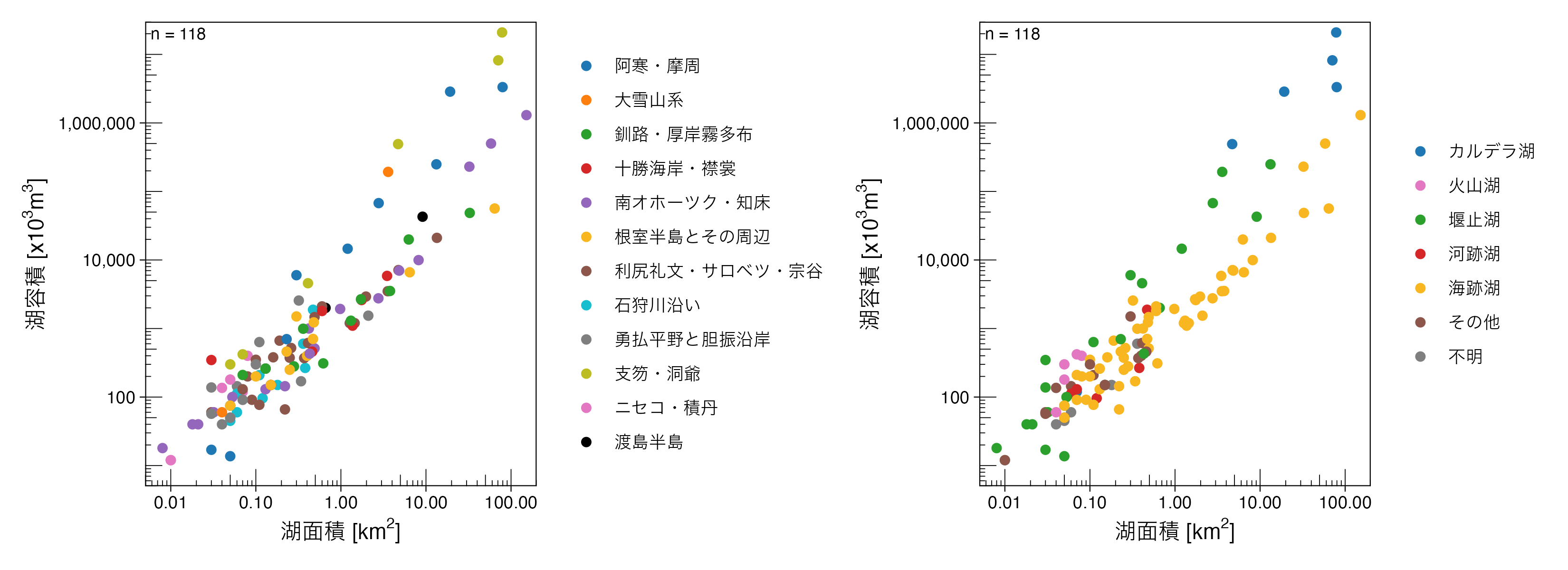

下の図は、諸元データから作成した各湖沼の面積と容積との関係を表したものである(糠平ダム湖やデータの無い湖沼は除く)。面積が大きい湖沼ほど容積も大きい傾向がある。成因別にみると、面積・容積ともにカルデラ湖で比較的大きく、面積TOP5のうち3湖沼、容積TOP5のうち4湖沼がカルデラ湖となっている。カルデラ湖は数としては少ないが、容積の合計は対象湖沼全体(容積不明を除く)の約98%を占める。河跡湖や火山湖は面積・容積が比較的小さい特徴が見られる。海跡湖や堰止湖は面積や容積が小さいものから大きいものまで幅広く存在する。エリア別では明確な傾向が見られないが、カルデラ湖が多い「支笏・洞爺」「阿寒・摩周」や、大型の海跡湖がある「南オホーツク・知床」では、面積・容積が大きい湖沼が見られる。

< 湖の面積と容積との関係 >

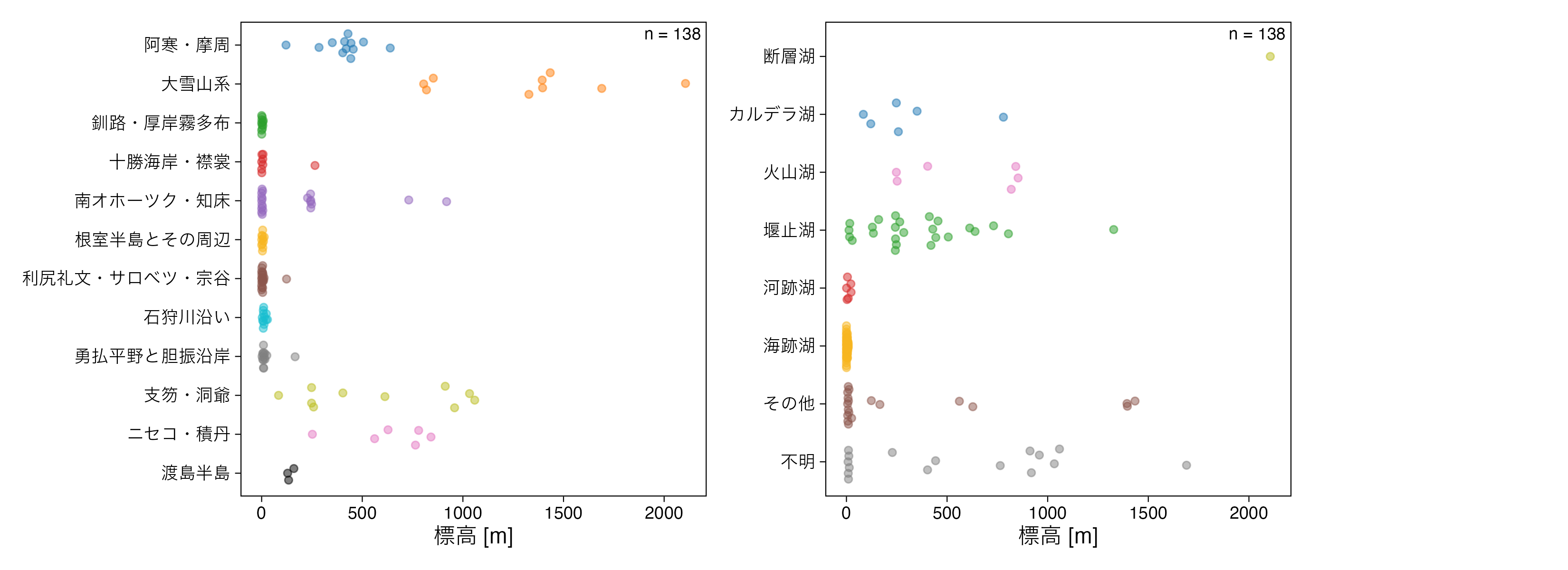

下の図は、諸元データから作成した各湖沼の湖面標高の分布を表したものである(糠平ダム湖は除く)。エリア別にみると、「大雪山系」や「ニセコ・積丹」の湖沼のほとんどが標高500 m以上の高い位置にあり、最高は大雪山系の熊ヶ池(2106 m)である。また、「支笏・洞爺」や「阿寒・摩周」の湖沼も山地にあり、標高が比較的高い。一方、「釧路・厚岸霧多布」「十勝海岸・襟裳」「根室半島とその周辺」「利尻礼文・サロベツ・宗谷」では多くの湖沼が海岸沿いにあり、標高はほとんどが10 m未満である。成因別では、海跡湖と河跡湖で湖面標高が低いことが見てとれる。

< エリアごとの湖面標高 >

reference

[1] 環境庁自然保護局・朝日航洋株式会社, 1993, 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書(全国版), 188p. URL: https://www.biodic.go.jp/reports2/4th/kosho/index.html(2025年4月21日時点)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido