南オホーツク・知床の湖沼

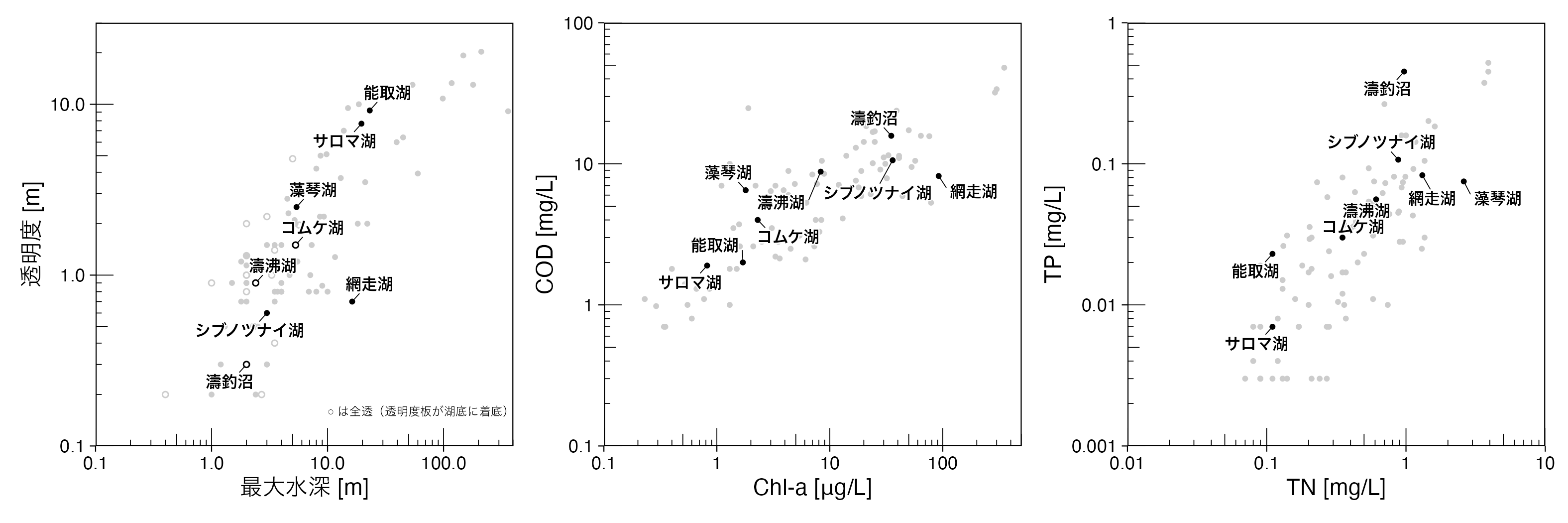

オホーツク総合振興局と根室振興局にまたがるこのエリアには、サロマ湖や能取湖、網走湖などの大型の海跡湖がオホーツク海に面して並んでいるほか、世界自然遺産として有名な知床半島には知床五湖をはじめ、原生の自然環境を有するいくつもの湖沼が存在する。このうち、海跡湖の多くは、淡水と海水が混合する汽水湖であり、ワカサギ、シジミなどの漁業が盛んである[1]。その水質は、海水の混合度や流域(川)からの負荷などのバランスによって様々であり、貧栄養から過栄養までバラエティに富んでいる。

エリアの地形・気象など

宗谷岬から知床岬まで、オホーツク海に沿う360 kmの海岸線には、ほぼ連続して海成段丘が分布しており[2]、この海成段丘に囲まれるように大小多くの海跡湖が並んでいる。オホーツク海沿岸の湖沼群の特性について、湊・北川[3]は、地殻変動と堆積作用の様々な段階にある海跡湖の存在、貝殻帯の発達、先史学上の遺跡、水質などを反映した各種の水産物を挙げている。この地域に比較的大きな海跡湖が存在するのは、地盤の隆起や沈降が比較的少なく安定しているため、との説がある[4]。一方、エリア東にある知床半島は、最高峰の羅臼岳(1660 m)をはじめ、いくつもの火山で構成されており[2]、標高200~900 mの台地や山間部に湖沼が存在する。知床半島には、エリアマップに示す湖沼の他にも、面積が1 haに満たない比較的小さな湖沼が50以上確認されている[5]。

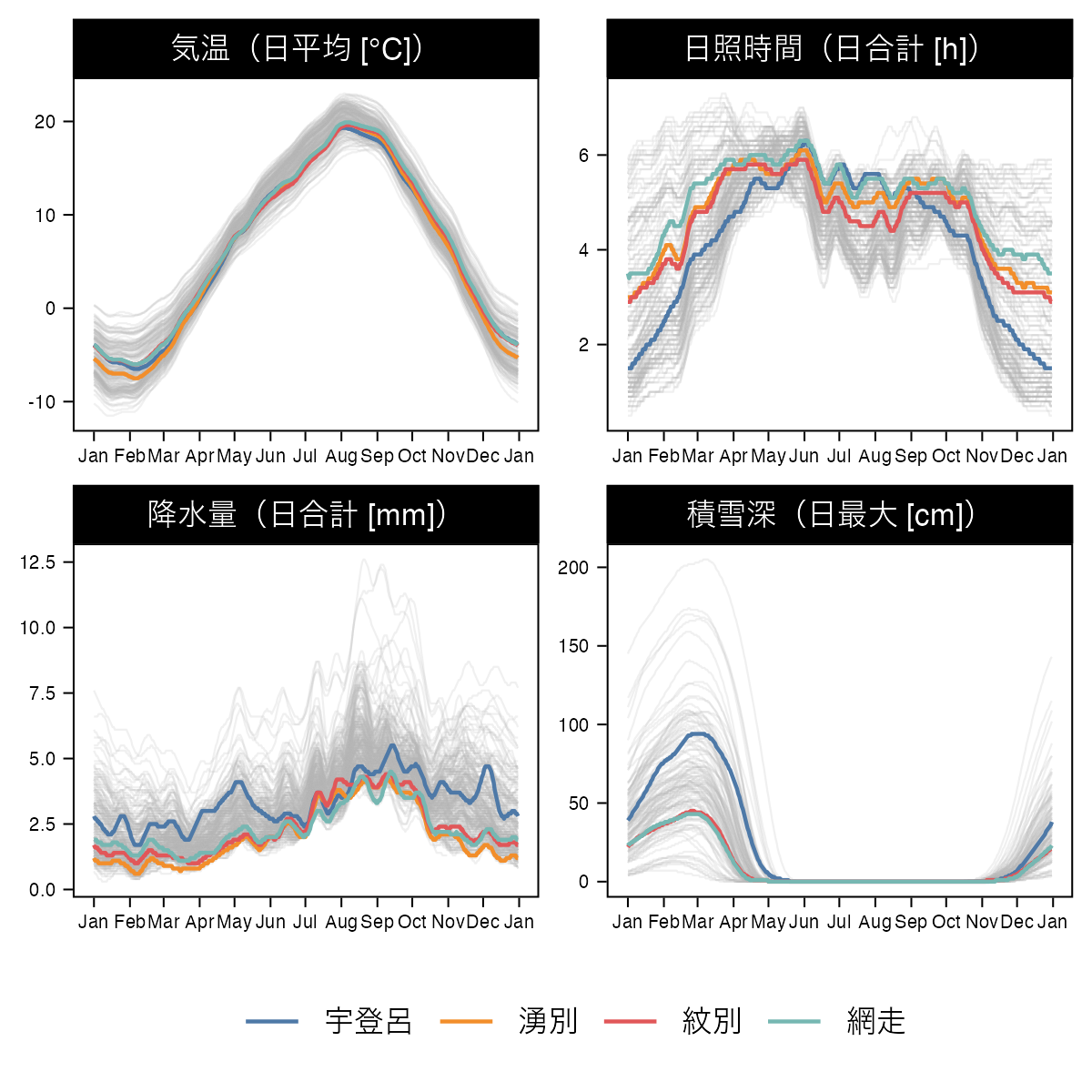

このエリアの気象は、海跡湖が並ぶ紋別から網走にかけて(西部~中部)と、知床半島の宇登呂で大きく異なる。西部~中部はオホーツク海側気候に区分され、年間を通して比較的雨が少なく[6]、年降水量(平年値)は網走で844.2 mmである[7]。宇登呂では、冬から春にかけて比較的降水量が多く、年降水量(平年値)は1202.1 mmと西部~中部に比べると多い[7]。日本海に比べ、オホーツク海は夏の水温が低く、沖合にオホーツク海高気圧を発達させ[4]、その影響で夏の気温が比較的低い特徴がある[8]。最も暑い8月の平均気温(平年値)は網走で19.4℃である[7]。また、真冬になるとオホーツク海沿岸は流氷で覆われる。日照時間は比較的長く、畑作や酪農など大規模農業が展開されている[9]。

湖沼の紹介

水質データ更新・UAV撮影画像

UAV撮影画像

[1] 早川博・本島翼・内島邦秀, 2007. オホーツク海沿岸に点在する海跡湖の湖沼環境-藻琴湖の場合-. 水工学論文集, 51: 1315-1320. https://doi.org/10.2208/prohe.51.1315

[2] 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣[編集], 2003, 日本の地形2 北海道, 東京大学出版会, 東京, 384p.

[3] 湊正雄・北川芳男, 1954. オホーツク海沿岸の湖沼. 網走道立公園知床半島学術調査報告, 47-64.

[4] 小疇尚・福田正己・石城謙吉・酒井昭・佐久間敏雄・菊地勝弘[編集],1994, シリーズ 日本の自然 地域編 1 北海道, 岩波書店, 東京, 192p.

[5] 伊藤正博, 2011, 知床半島の湖沼―チームしこたんが探検した秘境の世界, 共同文化社, 札幌, 181p.

[6] 井上聡・奥村健治・牧野司・広田知良, 2017. クラスター分析とハイサーグラフによる北海道の気候区分. 生物と気象, 17: 64-68. https://doi.org/10.2480/cib.J-17-036

[7] 気象庁, 過去の気象データ. URL: https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php(2025年3月14日時点)

[8] 加藤央之, 1983. 日照時間・日平均気温の変動形態から見た北海道の地域特性. 地理学評論, 56: 1-16. https://doi.org/10.4157/grj.56.1

[9] 北海道農政事務所北見地域拠点, オホーツク地域の概要(2024年12月版). URL: https://www.maff.go.jp/hokkaido/kitami/attach/pdf/index-77.pdf(2025年3月14日時点)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido