石狩川沿いの湖沼

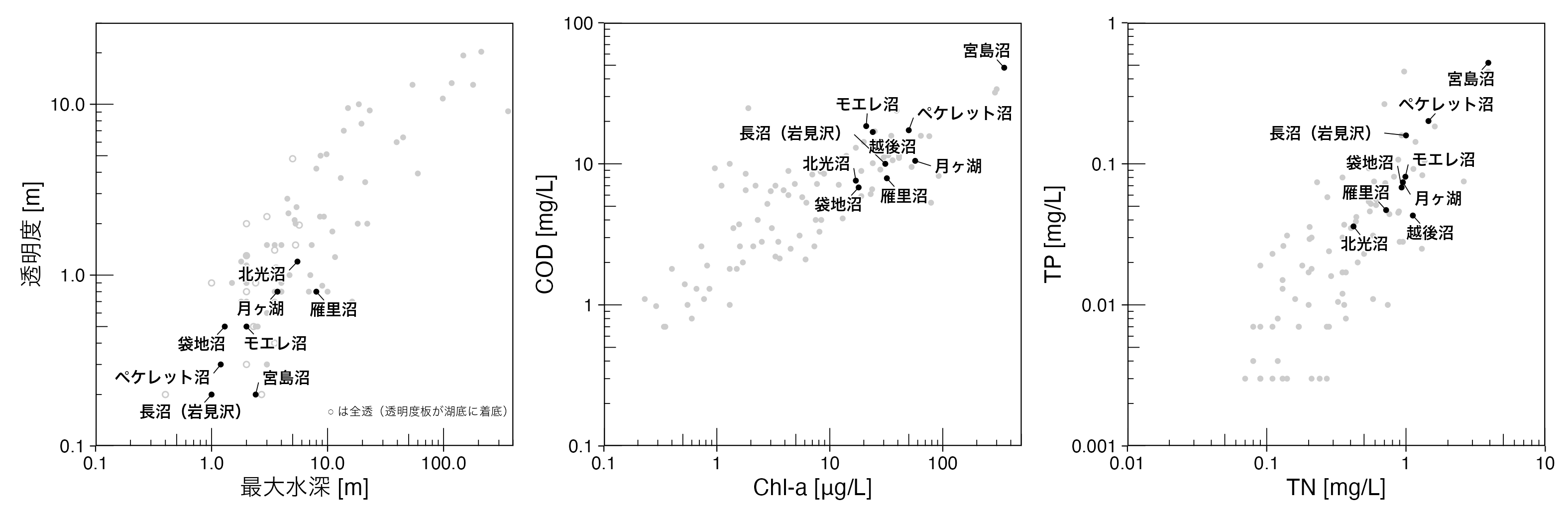

空知総合振興局と石狩振興局にまたがるこのエリアには、石狩川の河川改修によって取り残された河跡湖や、かつて石狩川流域に存在した北海道最大の湿原「石狩湿原」の名残をとどめる泥炭地の湖沼が点在している。泥炭とは、植物などが未分解なまま堆積した土壌の一種であり、泥炭地にある湖沼では、湖水は褐色を呈し、COD濃度が比較的高い特徴がある。こうした自然特性に加え、平野部にあることから人間活動の影響を受けやすく、栄養度は富栄養~過栄養と高く、植物プランクトン量の指標であるChl-aも概ね20 μg/L以上と高い特徴がある。

エリアの地形・気象など

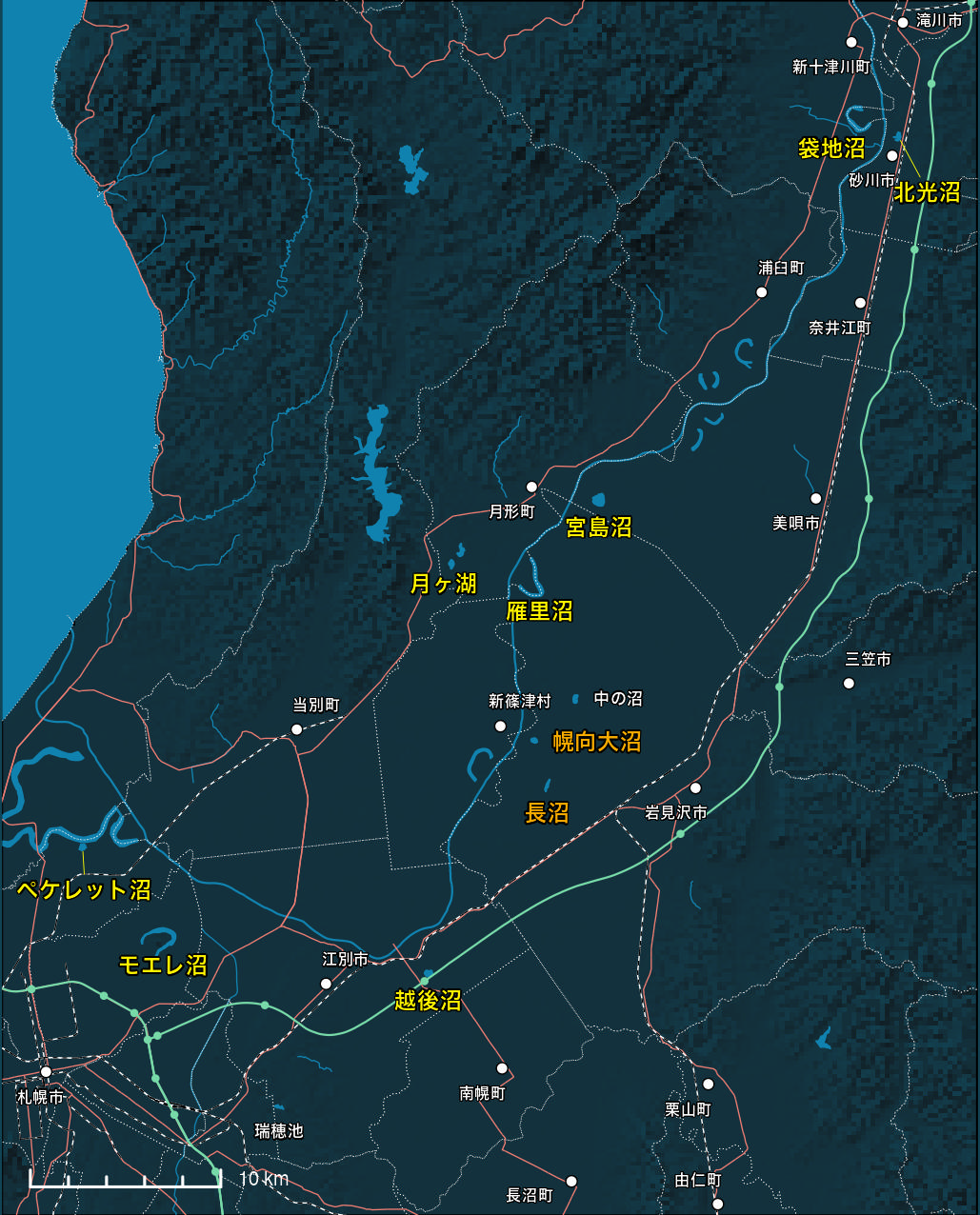

石狩川は、大雪山の石狩岳に源を発する北海道で第1位、全国でも第2位の流域面積を誇る大河である。途中、雨竜川、空知川、夕張川、千歳川などの大きな支流が合流し、石狩湾に注ぐ。石狩川は深川あたりから広大な平野部を流下してくる。7000~6000年前には現在よりも海水面が高く、石狩川下流域一帯には湾が形成されていた[1]。やがて、川からの堆積物や海水面の低下によって湿地が広がり、泥炭湿原(石狩湿原)が形成されていったと考えられている。この石狩湿原は明治以降の100年間で、日本の食糧を支える農業地帯へと大きく変貌を遂げた[2]。宮島沼や長沼、越後沼など泥炭地に分布する小湖沼は、石狩湿原の名残をとどめる貴重な自然空間となっている。一方、石狩川では、治水のため、元々曲がりくねって流れる蛇行部分を、ショートカットして流れを良くする捷(しょう)水路工事が行われ、袋地沼や北光沼など多くの河跡湖(三日月湖)が形成された[3]。また、本Webサイトでは紹介していないが、石狩平野の縁の台地や丘陵には、ため池など小規模な止水域が数多く点在している。

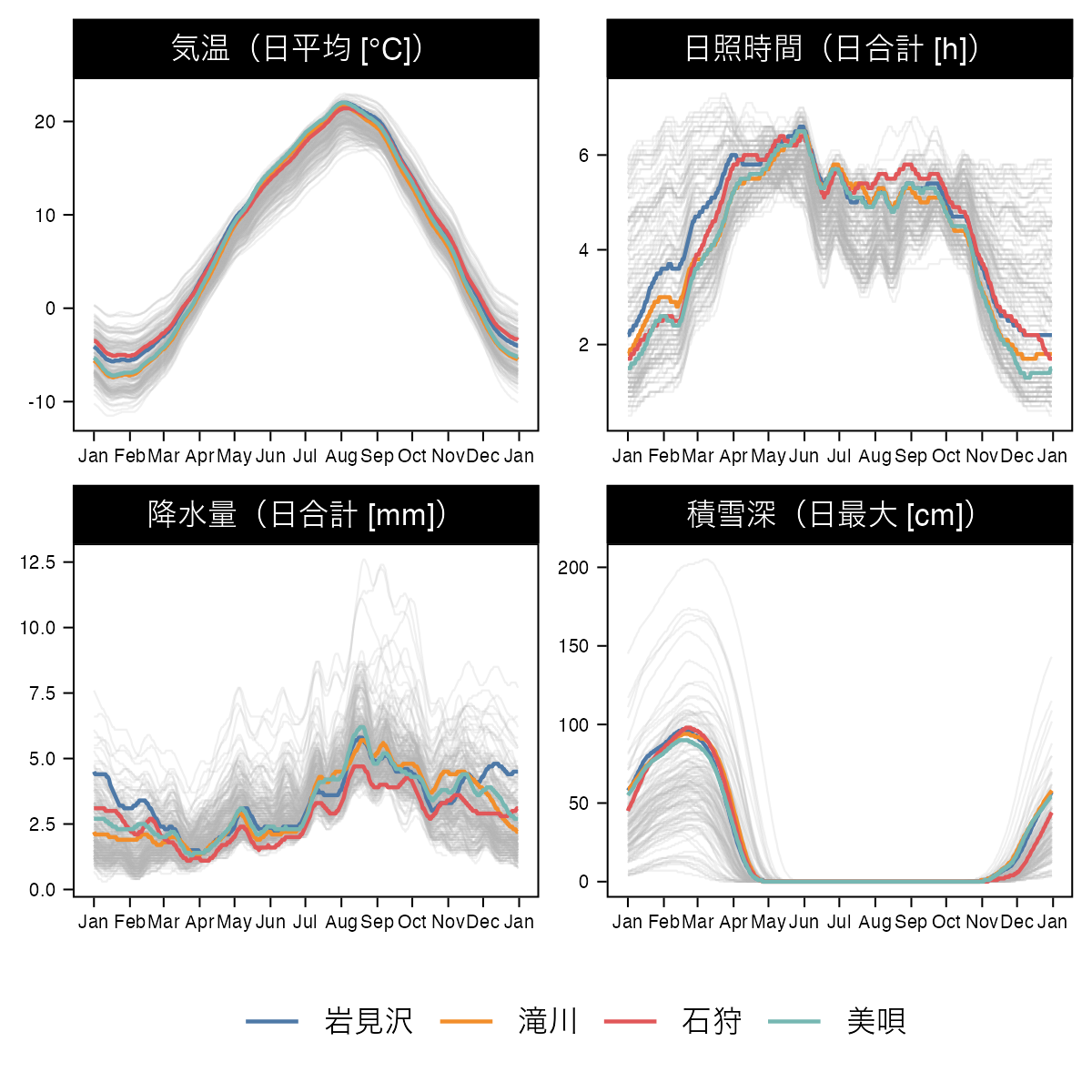

気温と降水量によれば、このエリアの多くは北海道の日本海側の気候に区分され、冬の多雪と夏の少雨で特徴づけられる[4]。夏の日照時間は平年値として1日5~6時間程度と北海道の中で長い方であり、気温も比較的高い。最も暑い8月の平均気温(平年値)は内陸の岩見沢で21.3℃、海よりの石狩で20.9℃である[5]。また、年降水量(平年値)は、岩見沢で1248.5 mm、石狩で993.8 mmである[5]。積雪深は最大100 cm近くにのぼり、北海道の中でも豪雪地帯となっている。豊かな水資源と広大な農地を活用し、稲作を主体にして、小麦・大豆などの畑作や、野菜・花きなどの園芸を取り入れた多様な農業が展開されている[6]。

湖沼の紹介

水質データ更新・UAV撮影画像

UAV撮影画像

[1] 小疇尚・福田正己・石城謙吉・酒井昭・佐久間敏雄・菊地勝弘[編集],1994, シリーズ 日本の自然 地域編 1 北海道, 岩波書店, 東京, 192p.

[2] 辻井達一・岡田操・高田雅之[編著], 2007, 北海道の湿原, 北海道新聞社, 札幌, 213p.

[3] 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部, 石狩川治水に係わる主な事業【札幌開発建設部】治水100年. URL: https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/kluhh40000000oac.html(2025年3月18日時点)

[4] 井上聡・奥村健治・牧野司・広田知良, 2017. クラスター分析とハイサーグラフによる北海道の気候区分. 生物と気象, 17: 64-68. https://doi.org/10.2480/cib.J-17-036

[5] 気象庁, 過去の気象データ. URL: https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php(2025年3月18日時点)

[6] 北海道空知総合振興局, 2024. 空知の農業2024(概要編). URL: https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/114204.html(2025年3月18日時点)

Lakes in Hokkaido

Lakes in Hokkaido