ヒノキ科樹木の害虫

ヒノキ科樹木(ヒノキ・ヒバ・サワラ・ビャクシンなど)の害虫

2011/3/31

| 異常部位 | 症状 |

| 幹・枝 | 穴が開く。たいてい木くず・虫糞・ヤニがある。 |

| 表面に体長20~40mmの細長い蜂がいる。 | |

| 表面に虫または異様なものが多数付着する。幹や枝に穴・傷はない。 | |

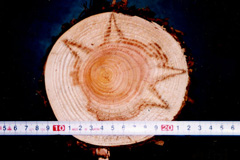

| 幹の横断面に☆状の変色がある。 | |

| 葉・新芽 | 葉が食べられる。糸を葉などに絡めた巣がある。 |

| 葉が食べられる。ときに糸が絡むが、巣はない。 | |

| 変色する。食べ痕はない。虫または異様なものが多数付着する。 | |

| 変色する。食べ痕はない。高倍率のルーペを使うと、微細な糸や微小なダニがみられる。 | |

| 葉が黄ばんだり枯れる。樹上に異常や虫はみられない。 → 根へ。 | |

| 根 | 細根が減少する。土中に虫がいる。 |

| 松ぼっくり・種子 | しいなになる。 |

ヒノキ科樹木の穿孔性害虫

-

ヒバノキクイムシ ヒバノキクイムシ 樹皮に1~2mの丸い穴が開く。樹皮下に長さ最大約5cm、幅2mm弱のトンネルが幹の縦方向に伸びる。そこから放射状に幼虫の食べ痕が伸びる。

-

オオゾウムシ オオゾウムシ 丸太や伐根に円形の穴が開き、粗い木屑が出る。直径は5~10mm。穴は材内に続き、幼虫がいる。 幼虫に脚はない。

-

ヒメスギカミキリ ヒメスギカミキリ 樹皮に楕円形(長径3~4mm)の穴が開く。樹皮下に脚のない黄白色の幼虫がいる。体長最大約11mm。枯れかかった木や丸太に寄生する。

-

ヒノキカワモグリガ 樹皮から糞の混じったヤニがでる。樹皮下に淡い赤色または黄白色の幼虫がいる。体長最大約12mm。

-

ニホンキバチ ニホンキバチ 体は黄色で黒い縞模様がある。

ヒノキ科樹木の食葉性害虫、巣を作る

ヒノキ科樹木の食葉性害虫、巣を作らない

ヒノキ科樹木のハダニ

-

トドマツノハダニ トドマツノハダニ 春から夏に葉がスプレー状に黄色から茶色になる。高倍率のルーペで観察すると微細な糸、点状の黒い糞、ごく微小な(体長約0.4mm)ダニがみられる。

-

ビャクシンハダニ

ヒノキ科樹木の吸汁性害虫

-

スギマルカイガラムシ スギマルカイガラムシ 円形~楕円形の貝殻状、最大径3mm。灰色からうす茶色で中央黄色。葉裏に寄生。

-

ヒノキマルカイガラムシ 円形~楕円形の貝殻状、最大径1.5mm。黄色。葉に寄生。サワラで多発することがある。

ヒノキ科樹木の球果害虫

-

チャバネアオカメムシ

ヒノキ科樹木の根部害虫

-

<コガネムシ科の幼虫> 胸脚が長く、体をC字に丸める。

-

スジコガネ・オオスジコガネ スジコガネ 体長最大約30mm。体は黄色がかった白色から黄色。尾端下側中央に長い内向きの刺毛列が2列あり、両列の間隔は尾端に向かい広がる。この刺毛は各列20本前後。

-

スジコガネ・オオスジコガネ オオスジコガネ スジコガネとよく似る。尾端下側中央の内向きの刺毛は各列25本前後。

-

ヒメコガネ ヒメコガネ 体長最大約30mm。体は黄色。尾端下側中央の内向きの刺毛は尾端近くでは長いが、前方では短い。

-

ナガチャコガネ ナガチャコガネ 体長最大約25mm。体は白い。尾端下側中央にごく小さな内向きの刺毛が縦2列に並ぶ。

-

<ゾウムシ科> 幼虫は胸脚がなく、C字形に丸まらない。同時に成虫が見つかることが多い。成虫は口が突出する。

-

キンケクチブトゾウムシ キンケクチブトゾウムシ 幼虫は体長最大約10mm、体はほぼ白色。成虫は体長約8.5mm、黒褐色、鞘翅に黄色の斑点(鱗毛の塊)がある。

-

クワヒョウタンゾウムシ クワヒョウタンゾウムシ 幼虫は体長最大約10mm、キンケクチブトゾウムシに似るが、腹部の毛の配列で区別できるようである。成虫は体長約7mm、黒色だが、灰色の毛に広く覆われる。